二維平面狀高分子材料在光、溫度、濕度等多種外界刺激下的3D可控變形的研究越來越受到重視,且在軟體機器人,柔性器件與傳感器等方面潛在應用潛力巨大。然而,將二維(2D)薄膜可控變形為三維形狀仍然是一個具有挑戰性的問題,這是因為實現聚合物平面內尺寸的可控變化存在難度,往往只能實現零高斯曲率的形變。從目前的研究情況來看,平面片狀材料的可控變形主要有兩種設計策略,即:厚度方向與平面內的非均勻設計。最經典的厚度方向設計策略通常是由刺激響應性的主動層和非活性被動層雙層結構組成。但是通常的雙層結構設計只能產生平均曲率的變化,其高斯曲率始終為零。相比于雙層結構設計策略,平面內的非均勻設計可以產生高斯曲率和平均曲率的變化。然而,現有的平面內非均勻設計需要復雜的非均勻,或者非連續的材料設計,比如,液晶相取向、切割縫、鏤空結構等。因此,這種設計策略的應用也受到一定限制。近年來,也有學者在厚度方向構筑交聯密度的非均勻性,同時結合平面內的交聯密度圖案化設計,從而實現3D可控變形。但是,目前的設計策略都需要材料非均勻性設計,這會明顯影響材料的性能與應用。

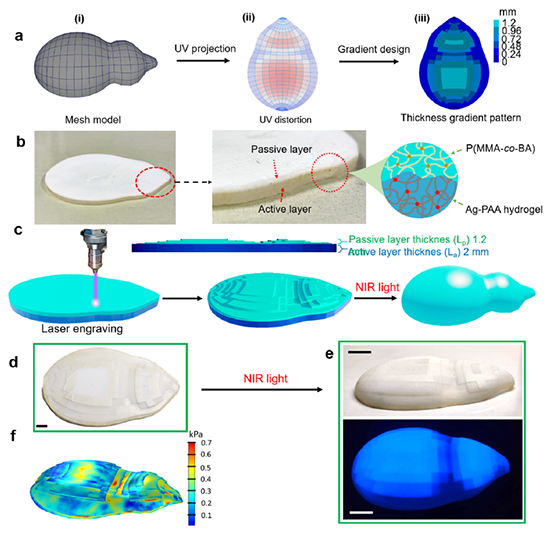

圖1. 雙層變形材料的厚度梯度設計、制備及3D可控變形的實現

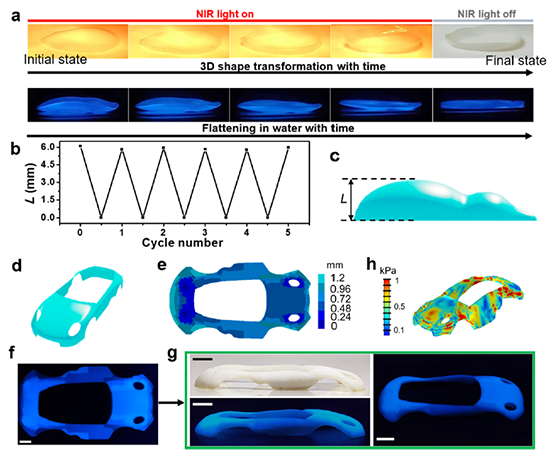

圖3. 基于被動層厚度梯度設計的“海星”、“蝌蚪”形態變形。

進一步,作者通過配位鍵的引入,以及聚合單體比例的調控等方法,改變主動層和被動層的材料性質及幾何尺寸等,詳細探討了被動層幾何尺寸、子層設計、材料性質、被動層厚度梯度序列以及拓撲特點對3D可控變形的影響。由于此3D變形材料的變形驅動力來源于主動層的脫水收縮,因此該3D變形材料也表現出很好的變形可逆性。利用該UVM-TG設計策略可實現如圖2、3所示的多種復雜3D形態,如:跑車、海星、蝌蚪等變形。與其他需要復雜的材料非均勻性或非連續性設計的3D可控變形策略相比,作者提出的UVM-TG設計策略保持了材料的均勻性和連續性,且制備過程簡單、高效,變形過程中沒有明顯的不可控的表面屈曲與褶皺,為軟體機器人等方面的應用提供了新的材料設計思路。

以上研究成果以“Biomorphogenesis-Inspired Three-Dimensional Shape Transformation of Bilayer Polymer Sheets”為題發表于Chemistry of Materials(Doi: 10.1021/acs.chemmater.4c00049)。寧波大學材化學院碩士生緱凱與王雷為共同第一作者,通訊作者為寧波大翁更生教授。本研究得到了國家自然科學基金面上項目(22175100),浙江省自然科學基金(LY22E030001)與寧波市自然科學基金(2022J102)的資助。

文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.4c00049

- 廈門大學曹學正教授 Macromolecules:高強高黏超流體動態高分子網絡的仿生設計及跨尺度流變理論模擬揭秘 2025-07-03

- 太原理工大學張虎林教授 Adv. Sci.: 熱電凝膠賦能仿生多模自監督指尖受體 2025-07-02

- 西南大學康燕堂/徐立群/徐琨 Adv. Mater.:空心普魯士藍納米框架仿生增強梯度抗菌涂層 2025-07-01

- 華南師范大學姜小芳教授《Nano Lett.》:基于膽甾相液晶聚合物薄膜的波長可調諧鈣鈦礦圓偏振微納單模激光 2025-03-04

- 華南師范大學胡小文 AFM:基于膽甾相液晶聚合物薄膜的鈣鈦礦圓偏振光電探測器 2025-02-20

- 慕尼黑工業大學Peter Müller-Buschbaum教授團隊 ACS Nano:自支撐導電聚合物薄膜的多功能應用 2024-12-11