構建單元的形狀是控制與調節微觀結構形成與演化的重要參數。然而,由于天然聚合物的結構復雜、難以調控,其形狀如何影響宏觀材料的性能一直是物質創新領域的重大挑戰之一。

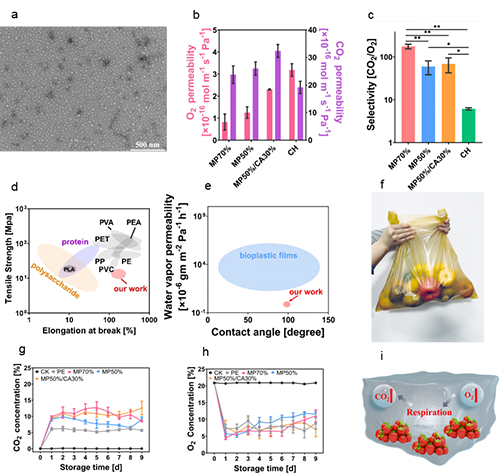

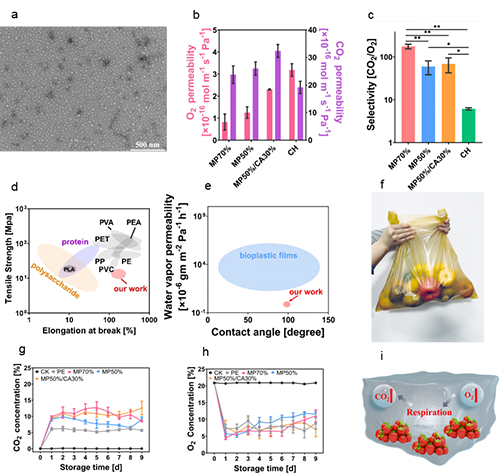

近期,南京農業大學食品科學技術學院胡冰教授團隊通過在殼聚糖基質中原位誘導綠豆蛋白纖維化(圖1a),顯著地提高了復合膜中分散相密集結構域的含量,構建了可食用生物塑料膜。研究發現了綠豆蛋白纖維-殼聚糖膜對CO2/O2的透過選擇性系數達到130,是目前文獻報道的最高值(圖1b,c);具有與傳統石油基塑料膜相當的機械性能,尤其是斷裂伸長率達到230%(圖1d),水分阻隔性強(圖1e);具有熱塑封能力,制成方便購物袋,能夠裝盛5公斤物品(圖1f);具有顯著的表面抗菌活性。應用綠豆蛋白纖維-殼聚糖可食用生物塑料膜包裝保鮮水果,自發地形成了高CO2(圖1g)、低O2含量(圖1h)的密閉空間環境,有效地抑制了水果采后呼吸作用,延長貨架期,保持營養品質(草莓貯藏9天的可食率達到85%,圖1i),實現了被動氣調包裝保鮮。綠豆蛋白纖維-殼聚糖可食用生物塑料膜可以循環利用并且完全降解。

圖1. 綠豆蛋白纖維-殼聚糖可食用生物塑料膜性能與全食物被動氣調保鮮應用

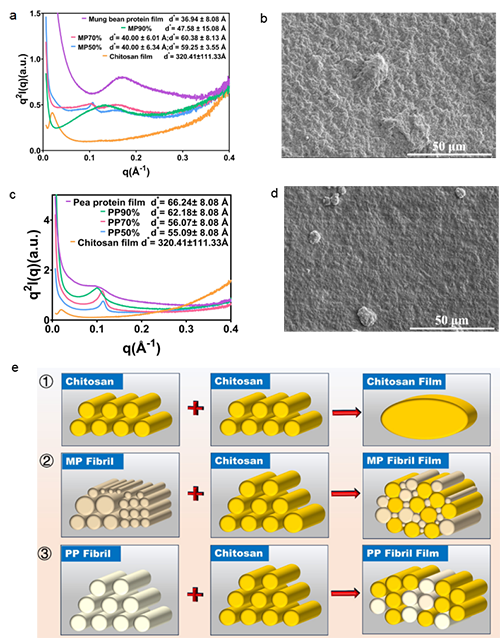

為了進一步地探明可食用生物塑料膜的結構-功能關系機制,課題組篩選出豌豆蛋白,發現其纖維化自組裝能力顯著地低于綠豆蛋白(圖2a-c)。綠豆蛋白纖維呈現出典型的多形性:長線狀與短小蠕蟲狀纖維共存(圖2a);然而,豌豆蛋白纖維主要呈現長線狀(圖2b)。更加重要的是,在其他條件相同的情況下,綠豆蛋白纖維-殼聚糖復合膜的CO2/O2透過選擇性系數(圖2d,e)和機械性能(強度、斷裂伸長率、阻水性)均極顯著地高于豌豆蛋白纖維-殼聚糖復合膜;相應地,應用綠豆蛋白纖維-殼聚糖復合膜包裝水果,自發形成的密閉空間環境中的CO2含量更高,O2含量更低,水果貯藏后的可食率更高,營養價值保持能力更強。豆類蛋白的纖維化能力越強,所形成的復合可食用生物塑料膜的性能及其被動氣調包裝保鮮水果功能越強。

圖2. 豆類蛋白纖維形狀對可食用生物塑料膜性能與全食物被動氣調保鮮的影響

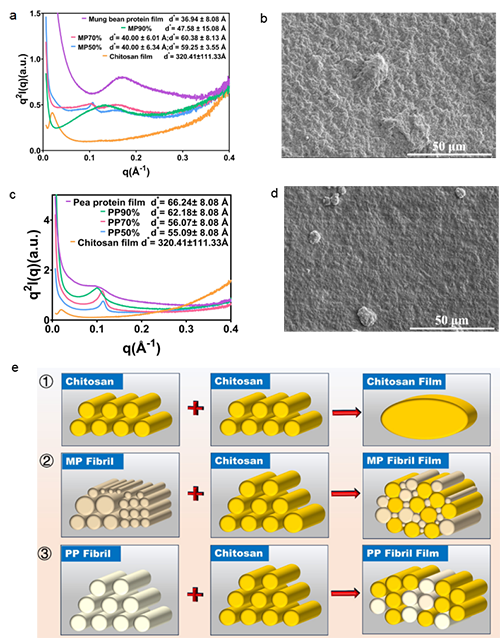

最終,應用小角X射線散射(SAXS)原位表征兩種可食用生物塑料膜,發現復合蛋白質纖維抑制了殼聚糖晶體的生長(圖3a,c);綠豆蛋白纖維-殼聚糖復合膜中蛋白質纖維直徑和殼聚糖晶體直徑的尺寸分布表現出明顯的異質性特征(圖3a),膜表面粗糙(掃描電鏡, 圖3b);豌豆蛋白纖維-殼聚糖復合膜中蛋白纖維直徑和殼聚糖晶體直徑的尺寸分布表現出明顯的同質性特征(圖3c),膜表面平滑(掃描電鏡, 圖3d)。蛋白纖維直徑和殼聚糖晶體直徑的尺寸分布異質性程度高,形成更加致密的天然聚合物空間排列微觀結構,內部空隙更加細密(圖3e),實現了可食用生物塑料膜更強的機械性能和更高的CO2/O2透過選擇性(CO2的動力學直徑小于O2的動力學直徑)。綜上,本研究闡明了天然聚合物直徑分布異質性增強可食用生物塑料膜機械性能和氣體選擇性的機制。該工作以“Heterogeneity in Diameters of Protein Fibrils and Chitosan for a High CO2/O2 Selectivity and Desired Mechanical Properties of Edible Bioplastic Films”為題發表在《Small》上(Small 2024, 2405346; DOI: 10.1002/smll.202405346)。文章第一作者是南京農業大學碩士生石琪鑫。該研究得到國家自然科學基金委的支持。

圖3.蛋白纖維與多糖晶體直徑分布異質性調節膜微觀結形成與演變機制

該工作是團隊近期關于天然組分重組與未來食品構建相關研究的最新進展之一。可持續與人類健康是全球發展的共同目標,也是未來食品發展的主旨所在。為此團隊發掘食品組分的自組裝潛力,變無序結合為有序組裝,調節分子互作行為,揭示多尺度微觀結構演變規律,實現未來食品在品質與營養健康方面的獨特功能和新穎用途。在過去的五年中,團隊發現了原位誘導植物蛋白纖維化耦合多糖共分散的可食用生物塑料膜形成機制(J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 9884),闡明了天然聚合物直徑分布異質性控制與調節微觀結構形成與演化規律(Small 2024, 2405346),增強可食用生物塑料膜機械性能和CO2/O2氣體透過選擇性,被動氣調包裝保鮮生鮮農產品,保持全食物營養品質;發現了食品蛋白質纖維介導的多酚小分子堆疊效應(ACS Nano, 2018, 12, 3385),揭示了蛋白質纖維—多酚“芯-殼”超分子跨多尺度結構演變規律,將食品蛋白質基質中多酚的負載量提高了40倍以上,保持感觀品質澄清透明,顯著地增強了多酚調節腸道菌群、緩解炎癥、抑制高脂膳食誘導肥胖的功能,并且驗證了腸道菌群發揮作用的因果關系(ACS Nano, 2020, 14, 2760; Biomater. Sci.-UK??, 2022, 10, 3597);構建了抑制高熱能食物誘導肥胖的油脂消化界面控制策略,揭示了不同微觀結構特征蛋白質纖維形成界面結構通過抑制小腸中膽汁酸鹽的取代作用,物理屏蔽胰脂肪酶及其輔酶在油水界面的附著,從而控制油脂消化,減少油脂吸收、代謝的抗肥胖作用機制(ACS Nano, 2024, 18, 17969)。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202405346