兩性離子水凝膠因其高離子密度和生物相容性在柔性電子、生物醫學等領域展現出巨大潛力。然而,常規的兩性離子水凝膠因水化后的兩性離子聚合物鏈間相互作用弱,其力學性能普遍差(楊氏模量普遍低于50 kPa,拉伸功普遍低于200 kJ/m3),限制了其在承力結構中的應用潛力。如何突破兩性離子水凝膠的力學性能瓶頸,成為該領域面臨的重要挑戰。

浙江工業大學楊晉濤/鄭司雨團隊近年來在兩性離子凝膠力學增韌及其應用研究方面取得系列進展:通過設計兩性離子單元及其衍生物的化學結構提升分子間作用,構建了一系列高韌性兩性離子軟物質(Chem. Mater. 2021, 8418?8429; Adv. Funct. Mater. 2022, 2205597; Adv. Sci. 2024, 2407501; Nano Energy 2024, 109166; Adv. Energy Mater. 2024, 2303991),研究鹽與兩性離子聚合物間的相互作用(Adv. Funct. Mater. 2023, 2303272; Mater. Horiz. 2025, 1452?1462; Macromolecules 2025, 10.1021/acs.macromol.4c02688)。

近日,該團隊在強化兩性離子水凝膠方面取得新進展。該工作以一種含咪唑陽離子結構-磺酸根陰離子結構的兩性離子聚合物pVBIPS為對象研究不同類型鐵鹽對兩性離子水凝膠的增韌效果。

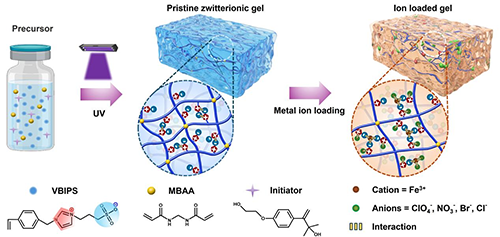

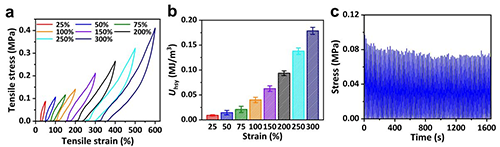

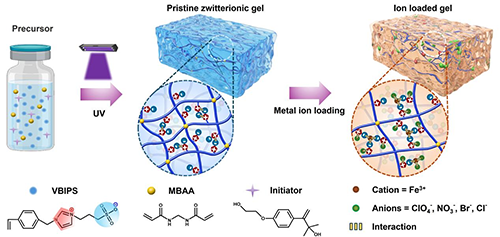

圖1 兩性離子水凝膠的制備過程和組成示意圖

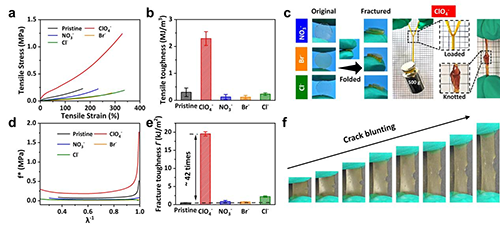

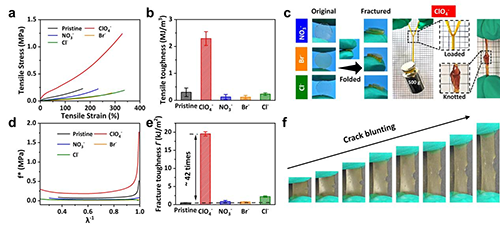

當pVBIPS水凝膠在不同類型的Fe3+離子溶液(濃度:0.1 M)中平衡后,僅pVBIPS-Fe(ClO4)3水凝膠的力學性能得到提升(其斷裂韌性達到初始pVBIPS水凝膠的42倍),并出現缺口鈍化行為。而經FeCl3,FeBr3和Fe(NO3)3溶液處理的水凝膠的拉伸強度甚至還不及未經鐵鹽處理的pVBIPS水凝膠。

圖2 在不同鐵鹽溶液中溶脹平衡后pVBIPS水凝膠的力學性能

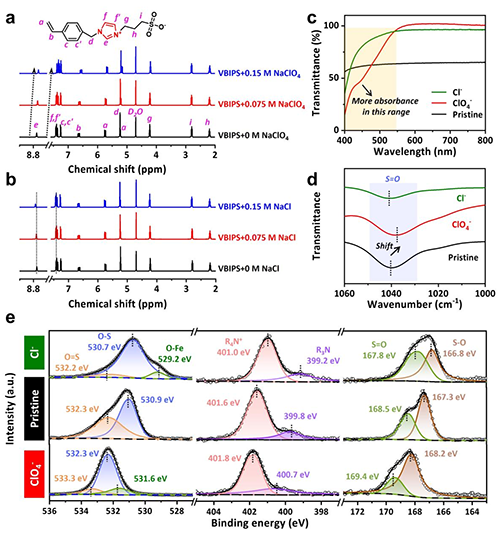

因兩性離子聚合物的“反聚電解質”效應,pVBIPS在圖3所示的不同類型鐵離子溶液和鈉離子溶液中均會溶脹。與NaCl、NaBr或NaNO3相比,NaClO4溶液中pVBIPS水凝膠溶脹更顯著,表明ClO4-離子與pVBIPS的咪唑陽離子單元結合更緊密。同時,在Fe(ClO4)3溶液中平衡的水凝膠尺寸較NaClO4溶液中的更小,表明當ClO4-離子存在時Fe3+能通過橋聯多個磺酸基團增加交聯。而FeCl3、FeBr3和Fe(NO3)3溶液中溶脹平衡的pVBIPS凝膠與相應鈉鹽溶液中平衡的凝膠尺寸接近,表明這些體系中Fe3+的橋聯效應微弱。借助ICP技術可評估浸出液中殘余Fe3+離子的濃度,從而確定吸入凝膠的Fe3+離子的量。結果表明,Fe(ClO4)3水凝膠中Fe3+離子的吸入量比其他三組明顯更多。模擬結果顯示Fe(ClO4)3體系中磺酸根與Fe3+離子的平均配位數較其他三組更大。上述結果再次表明在ClO4-離子存在的情況下,Fe3+離子能與VBIPS單元結合。

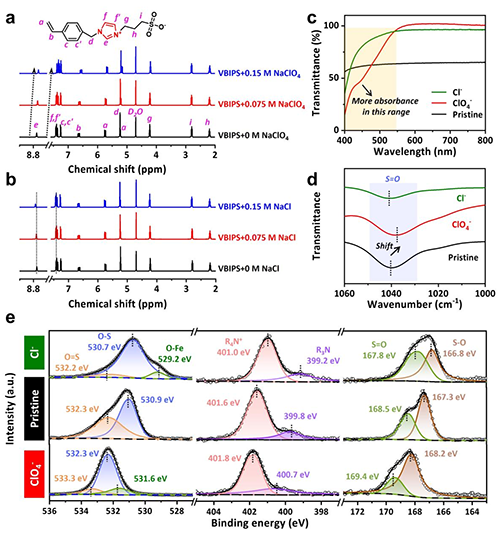

圖3 pVBIPS-Fe(ClO4)3水凝膠的交聯結構表征

1H NMR光譜結果顯示,陽離子咪唑環上H原子的信號在加入NaClO4后發生明顯偏移,表明VBIPS和ClO4-離子產生了相互作用。而NaCl體系中沒有觀察到類似現象。同時,可見光光譜、紅外光譜和XPS都顯示出類似結果。這些結果表明VBIPS中的陽離子咪唑基團能通過與ClO4-離子結合來消除其對鐵離子的靜電排斥作用,從而使鐵離子更好地與磺酸根產生相互作用。為驗證該結論,作者還使用Fe(ClO4)3溶液處理pDVBAPS水凝膠(含苯環但陽離子單元為普通季銨鹽結構)和pSBMA水凝膠(無苯環且陽離子單元為季銨鹽結構)。結果發現Fe(ClO4)3不能強化上述兩種兩性離子水凝膠。這一結果再次表明咪唑陽離子結構與ClO4-離子結合在鐵鹽強化pVBIPS水凝膠的過程中發揮重要作用。

圖4 VBIPS體系與鹽離子的作用研究

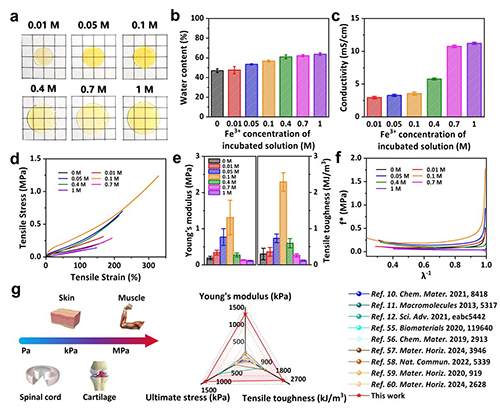

圖5 Fe3+濃度對pVBIPS-Fe(ClO4)3水凝膠力學性能的影響

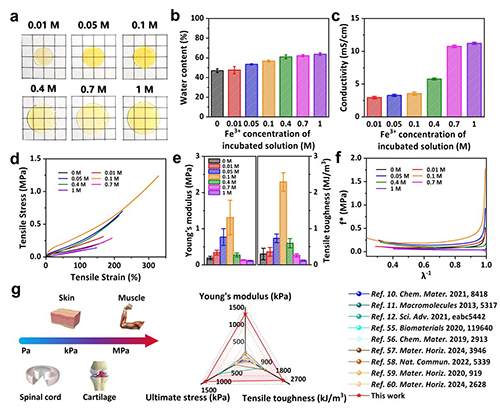

此外,研究了所浸泡溶液的Fe3+濃度對pVBIPS-Fe(ClO4)3水凝膠力學性能的影響。結果表明,只有當Fe(ClO4)3溶液的濃度適中(0.1 M)時才能有效增韌pVBIPS水凝膠。當Fe3+濃度過低時,吸入水凝膠的Fe3+離子量不足以充分交聯pVBIPS聚合物;當Fe3+濃度過高時,pVBIPS的“反聚電解質效應”過強,水凝膠劇烈溶脹,凝膠中的聚合物含量下降、力學性能變差。

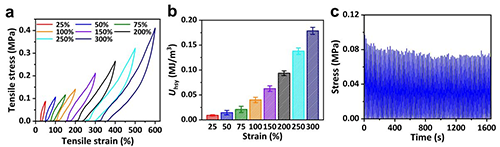

圖6 pVBIPS-Fe(ClO4)3水凝膠的循環力學性能研究

相關工作以“Ferric Salt-Mediated Tough Zwitterionic Hydrogel”為題發表于高分子領域知名期刊《Macromolecules》,浙江工業大學的碩士研究生鄧鈺銘為論文的第一作者,楊晉濤教授和鄭司雨副研究員為本文的通訊作者。

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c02688