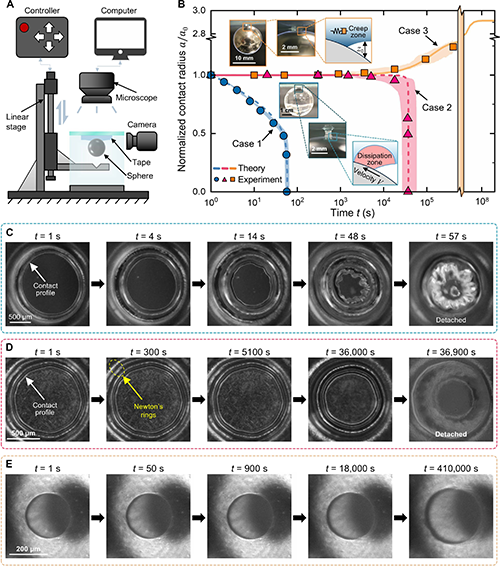

粘附行為不僅影響設備和結構的功能和性能,還直接決定了系統的可靠性。作為衡量粘附性能的重要指標,粘附耐久性對各種粘附系統的服役壽命和魯棒性起著決定性作用。然而,物體在表面上能夠持續粘附多久是一個持續了數個世紀的謎題,這歸因于其復雜的影響因素及粘附壽命的長時間跨度—從幾毫秒(例如液滴撞擊、變色龍捕食和壁虎攀爬)到幾秒(機器人運動)、幾分鐘(機器人抓手和微納組裝)、幾小時/幾周(醫用貼片和敷料)、幾個月/幾年(可穿戴設備、復合材料和藻類污染)、甚至數個世紀(如基礎設施的加固)。即便在現今,精準預測長期尺度下的粘附壽命仍是一項重大挑戰。盡管學者們已進行了大量的耐久性測試和試驗,并發展了相應的理論模型來解釋粘附失效機理并進行壽命預測,但大多數理論僅提供經驗或半經驗公式,往往局限于特定工況或應用場景,未能深度探討潛在的力學機理。此外,現有基于物理機制的相關基礎研究往往只關注裂紋擴展引起的快速脫粘,僅適用于界面粘彈性耗散主導的短期粘附行為,無法解釋諸如掛鉤失效等長期粘附后的突然脫粘現象,更難以準確預測長時間尺度下的粘附壽命。

相關研究以“Long-term adhesion durability revealed through a rheological paradigm”為題發表在Science 子刊 Science Advances上。夏焜校長講席教授、高華健院士、王冠楠研究員為論文共同通訊作者;新加坡南洋理工大學博士后研究員令狐昌鴻(導師高華健院士和夏焜校長講席教授)為本文第一作者;浙江大學吳銳博士(導師王冠楠研究員)、新加坡南洋理工大學聯合培養博士(導師夏焜校長講席教授)為論文共同第一作者。其他作者包括中國科學技術大學本科生和新加坡南洋理工大學暑研學生陳煜晴、浙江大學博士生黃玉麟、新加坡南洋理工大學本科生 Young Jae Seo、新加坡南洋理工大學李華教授。

圖1. 自然界和日常生活中觀察到的三種典型脫粘方式。(a) 裂紋擴展導致的立刻脫粘:細小的沙粒粘附在指尖,在抬起指尖時通過裂紋擴展方式迅速脫粘。(b) 蠕變脫粘:一個負載4.5千克礦泉水的掛鉤粘附在櫥柜底部,經過一段穩定粘附時間后突然脫落。(c) 永久粘附:古人使用礦物顏料創作的在巖畫作品留存了數萬年。即使在今天,通過掃描電子顯微鏡仍能清楚地觀察到顏料顆粒牢固地粘附在巖石表面。

原文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt3957

作者簡介:

令狐昌鴻

新加坡南洋理工大學博士后研究員(導師高華健院士和夏焜校長講席教授)。

浙江大學工程力學學士和固體力學碩士(導師宋吉舟教授)、新加坡南洋理工大學固體力學博士(導師高華健院士和夏焜校長講席教授)。長期致力于智能界面粘附力學及其應用、軟物質力學、斷裂力學研究。研究主要基于界面力學、物理和化學原理,揭示不同條件下界面粘附強度強弱控制的機理,探索界面粘附強度調控的規律;并基于此,利用智能材料和結構設計,研發自適應界面粘附系統,集成并應用于機器人、機械手、無人機、智能可穿戴、柔性電子器件、微納組裝、巨量微轉移、生物醫療、超材料、航空航天航海等領域。在JMPS、EML、IJSS、PNAS、National Science Review、Science Advances、Nature Communications、npj Flexible Electronics、Advanced Functional Materials、Soft Matter等國際知名期刊上發表SCI論文30多篇,于Elsevier發表專著一章。授權中國國家發明專利7項,實用新型專利6項,申請國際專利2項。同時,擔任國際期刊 Int. J. Smart. Nano. Mater. 的青年編委,以及JMPS、Sci. Adv.、Adv. Funct. Mat.、Adv. Intell. Syst.、Adv. Robot. Res.、EML、IJMS 、Research、The Innovation 等十多本SCI期刊的審稿人。

吳銳

浙江大學博士,導師王冠楠和徐榮橋教授。主要從事界面粘附力學及其應用、結構加固分析和復合材料理論研究。在Science Advances、IJMS、Composite Structures、Engineering Structures等國際知名期刊上發表SCI論文9篇。曾獲得國家獎學金等獎勵榮譽。2022-2023年獲得國家留學基金委資助赴新加坡南洋理工大學機械與航空工程學院夏焜教授課題組聯合培養。

- 許元澤教授:流變學范式的進化和當前的挑戰 2013-04-26