近期,中科院合肥智能機械研究所納米材料和環境檢測實驗室劉錦淮研究員和楊良保副研究員等提出了利用熱敏性聚合物構筑動態表面增強拉曼散射熱點(Surface Enhance Raman Scattering,SERS)的概念,并取得了研究進展。

表面增強拉曼散射效應是一種與納米結構相關的光學現象,它的強弱不但取決于金屬本身,還和納米結構的尺寸、形狀和間距有關。表面等離子體共振(Surface plasma resonance,SPR)增強機理被認為是電磁場增強的主要貢獻者:具有一定納米結構的金屬表面的電子在入射激光的作用下集體運動,在特定的頻率下可形成表面等離子體共振。而表面等離子體共振的激發能極大地增強了金屬表面的局域光電場,因而使得處于其中的探針分子的拉曼信號被極大地增強。然而,表面等離子體共振所產生的電場強度隨離開表面的距離的增加而呈指數性衰減。所以,一直以來,在表面增強拉曼散射基底研究中,精確調控納米粒子的間隙是提高信號靈敏度和重現性的熱點。

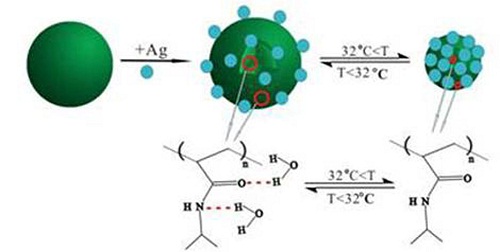

傳統的表面增強拉曼散射基底在合成以后,納米粒子的間隙就被固定,無法進行靈活的調節以適應對目標分子進行痕量、高靈敏度檢測。針對這一問題,智能所的研究人員設計了新穎的熱點構筑方法:利用熱敏性聚合物作為模板,在其表面原位生長納米粒子,得到了能可逆調節納米粒子間隙的表面增強拉曼散射基底。不需要復雜的功能化,僅利用簡單的溫度調節,納米粒子的間隙就能由30納米調節至4納米,這一過程不僅增強了基底的納米粒子表面等離子體共振強度,而且將待測分子鎖定在表面等離子體共振所產生的強電場范圍內,使待測分子的表面增強拉曼散射信號提高了近103倍。

同行專家對這一研究結果給予了高度肯定,認為該工作“interesting”“great potential” “great interest”,并且推薦發表到國際期刊《化學通訊》(Chemical Communications)上。

該研究工作得到了國家重大科學研究計劃項目“應用納米技術去除飲用水中微污染物的基礎研究”和國家重大科學儀器設備開發專項“動態表面增強拉曼光譜技術用于農藥殘留檢測”、“SHINERS技術探測毒品/爆炸物”的支持。

熱敏性復合SERS基底熱點的收縮和膨脹變化的原理示意圖

理論計算熱敏性復合SERS基底熱點收縮前后形成的電磁場強度的變化

- 北京林業大學楊俊 AFM:界面耦合性水凝膠熱阻傳感器用于連續溫度監測 2023-04-28

- 中科院金屬所: 石墨烯控制制備、結構表征與物性研究系列進展 2009-03-17

- 中科院納米能源所李琳琳團隊 JACS:具有動態活性位點的Ga/Zn雙單原子納米酶提高癌癥治療 2025-05-10

- 西工大于海東/梁飛、中科院納米能源所李琳琳團隊 Matter:摩擦電貼片通過銅死亡抑制術后黑色素瘤復發 2025-04-15

- 中科院化學所賈迪課題組 Nat. Commun.:利用光散射量化復雜凝膠體系中動態弱鍵的強度及物理交聯點密度 2025-04-08