近日,南方科技大學化學系蔣偉課題組首次發現利用較弱的非共價鍵相互作用也可實現非常強的正協同效應。通過X射線單晶衍射技術,直觀地證明了弱C-H···O氫鍵是此協同效應的決定性因素。這項研究為構建復雜超分子體系提供了新思路,研究成果發表在化學類頂級期刊《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed., Impact Factor = 11.994),并被選作封面。

協同效應是生命體系與群居動物的重要特征。分子水平上的協同效應可分為變構(allosteric)協同效應,螯和(chelate)協同效應和環間(interannular)協同效應等三類。其中變構協同效應是生物大分子在進行分子識別時的主要特征。協同效應主要表現為第一個鍵合行為對后續鍵合行為的影響。對于變構協同效應來說,可以由協同因子α來衡量:當α﹥1,第一個鍵合行為有利于后續鍵合,為正協同效應;而α﹤1,則不利于后續的鍵合行為,為負協同; α=1,則不影響,為無協同效應。復雜的超分子組裝體主要依賴于正協同效應,以克服熵的不利。利用弱相互作用的變構協同效應,普遍存在于生物體系中,但在人工體系中卻鮮有報告。

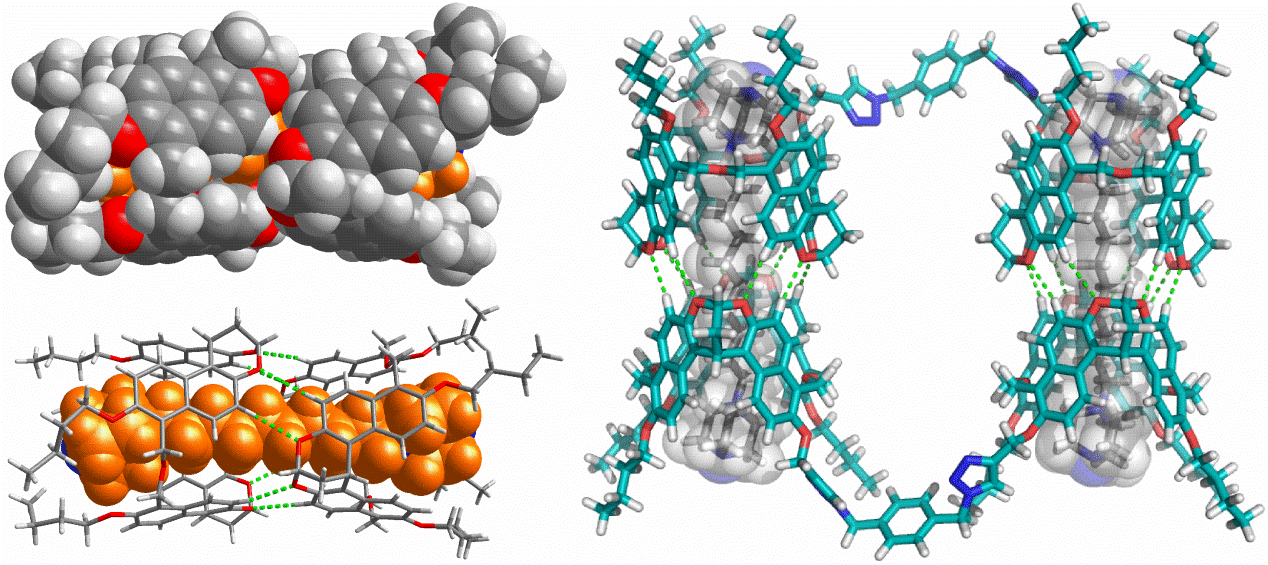

蔣偉課題組基于剛性分子鉗,精心設計了醚鍵橋連的分子管。這類大環分子具有獨特的富電子空腔,能夠與有機陽離子鍵合。當客體尺寸合適時,兩個大環分子可以鍵合到一個客體上。相關實驗表明,客體對兩個大環分子的鍵合存在較強的協同效應,協同因子α最高可達580!這是目前所報道的非離子對體系中最強的。X-射線單晶衍射數據表明,相對較弱的C-H···O氫鍵是這個強協同效應的主要驅動力(下圖左)。基于此研究結果,蔣偉課題組還構建了更加復雜的組裝體(下圖右),展示了該建筑模塊在構建復雜超分子體系方面的潛力。

論文第一作者是南科大與澳門大學聯培的在讀博士生馬延龍,南科大化學系博士后柯華也為該研究做出重要貢獻,芬蘭合作者在部分單晶解析上提供了幫助。該研究得到了國家自然科學基金、中組部“青年千人計劃”、南科大科研啟動經費、深圳市科創委基礎研究項目等經費的支持。

論文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201711077/full