仿生人工肌肉材料是二十世紀(jì)90年代迅速發(fā)展起來的一類新型智能材料,正不斷地掀起全球科學(xué)家的研究熱潮,在航空航天、仿生機(jī)器人以及生物醫(yī)療等工程領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價(jià)值。離子聚合物-金屬復(fù)合材料(Ionic polymer-metal composites, IPMC),也稱為電化學(xué)驅(qū)動器,是一種典型的仿生人工肌肉材料。它是由兩層電極與離子聚合物組裝而成的三明治結(jié)構(gòu),在電場作用下,依靠離子在電極界面的可逆脫嵌過程,實(shí)現(xiàn)電能與機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。因其低電壓驅(qū)動、柔性大變形等特性,在軟體機(jī)器人、智能穿戴以及醫(yī)療器械等方面的應(yīng)用前景廣闊。

目前學(xué)術(shù)界公認(rèn)的IPMC材料驅(qū)動機(jī)制是電容致動機(jī)理,在驅(qū)動電壓刺激下,一定數(shù)量的離子在電極層中的預(yù)膨脹、嵌入、嵌出,引起電極材料的可逆膨脹與收縮效應(yīng),這種效應(yīng)導(dǎo)致了驅(qū)動器的宏觀應(yīng)變。換言之,電極材料儲能越大,驅(qū)動效應(yīng)越強(qiáng)。基于此機(jī)制,各種高儲能的納米材料都被嘗試用作IPMC電極,驅(qū)動性能相比于傳統(tǒng)IPMC材料得到大幅提升,但是較實(shí)際應(yīng)用仍然存在較大的差距,曾經(jīng)一度成為人們難以理解的困惑。究其原因,儲能與驅(qū)動性能之間并不總是正相關(guān)的,它們之間存在一個(gè)能量轉(zhuǎn)換效率的問題。經(jīng)過大量的調(diào)研與探索,我們發(fā)現(xiàn),電極的能量轉(zhuǎn)換效率主要由材料的電學(xué)特性、孔道構(gòu)型、分子結(jié)構(gòu)以及力學(xué)特性等復(fù)雜因素決定。因此,想要在驅(qū)動性能和應(yīng)用上取得突破,就必須發(fā)展新型納米結(jié)構(gòu)活性材料,探索新的儲能-轉(zhuǎn)換機(jī)制。

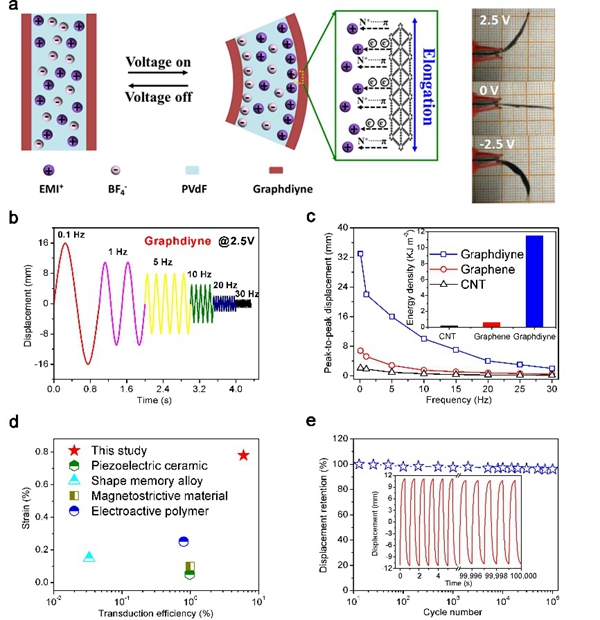

近期,中科院蘇州納米所陳韋研究員課題組與中科院北京化學(xué)所李玉良院士以及香港理工大學(xué)陶肖明教授等團(tuán)隊(duì)合作,設(shè)計(jì)制備了一種基于石墨炔新材料的電化學(xué)驅(qū)動器,并從石墨炔材料微觀分子驅(qū)動機(jī)制的發(fā)現(xiàn),到宏觀驅(qū)動器件的高能量轉(zhuǎn)換效率驅(qū)動特性,開展了全面系統(tǒng)的研究。提出并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了一種新型分子驅(qū)動機(jī)制—石墨炔烯炔互變效應(yīng),該機(jī)制完全不同于傳統(tǒng)的電容驅(qū)動機(jī)制,它是基于可逆配位轉(zhuǎn)換效應(yīng)引起的材料結(jié)構(gòu)變化,如圖1所示。由于常規(guī)檢測手段(如:拉曼、紅外等)難以捕捉這一分子尺度的配位轉(zhuǎn)換效應(yīng),于是,我們創(chuàng)造性的利用高靈敏的原位和頻共振光譜技術(shù),從實(shí)驗(yàn)上驗(yàn)證了這一分子驅(qū)動機(jī)制,如圖2所示。正是由于這種活性功能單元的作用,石墨炔IPMC柔性電極不僅表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)儲能特性,同時(shí),也表現(xiàn)出電-機(jī)械能量轉(zhuǎn)換能力。石墨炔驅(qū)動器比電容高達(dá)237 F g-1,倍率特性良好,換能效率高達(dá)6.03%,遠(yuǎn)高于同類電化學(xué)換能器件,能量密度高達(dá)11.5 KJ m-3, 與哺乳動物生物肌肉能量密度相當(dāng),將電化學(xué)驅(qū)動器的性能提升到了一個(gè)新的水平,如圖3所示。相關(guān)成果已發(fā)表在《自然—通訊》雜志上(Nature Communications, 2018, 9, 752)。

圖1 基于石墨炔材料的烯炔互變分子驅(qū)動機(jī)制示意圖

圖2 利用原位和頻共振光譜技術(shù)驗(yàn)證石墨炔材料烯炔互變分子驅(qū)動機(jī)制

圖3 石墨炔電化學(xué)驅(qū)動器性能表征

感謝蘇州納米所國際實(shí)驗(yàn)室藺洪振老師在和頻光譜方面的合作。該工作得到國家自然科學(xué)基金、江蘇省科技計(jì)劃項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)前瞻與共性關(guān)鍵技術(shù)),中國科學(xué)院國際合作重點(diǎn)項(xiàng)目等的資助。

- 四川大學(xué)葉林教授團(tuán)隊(duì) Small:具有穩(wěn)定致動行為的新型聚甲醛纖維基人工肌肉的構(gòu)筑 2025-06-26

- 南開劉遵峰教授課題組招收2026年入學(xué)推免碩士、直博生等 - 材料學(xué)、化學(xué)、高分子、生物學(xué)、紡織與纖維、計(jì)算模擬、電子信息... 2025-06-13

- 廣東工業(yè)大學(xué)邱學(xué)青教授/朱東雨副教授 Small: 基于木質(zhì)素微觀結(jié)構(gòu)調(diào)控構(gòu)建全生物質(zhì)基大裂紋自修復(fù)人工肌肉 2025-04-18

- 阿卜杜拉國王科技大學(xué)Vincent Tung教授、韓宇教授等 ACS Nano:新型石墨炔納米薄膜用于超薄柔性皮膚傳感 2022-09-24

- 香港理工&中科院理化所&山東大學(xué) Angew:金屬石墨炔二維網(wǎng)絡(luò)聚合物自支撐薄膜的非線性光學(xué)應(yīng)用 2021-03-04

- 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)王育才教授與徐航勛教授在氧化石墨炔光催化產(chǎn)氧及其在光動力學(xué)治療應(yīng)用研究中取得新進(jìn)展 2019-06-25