隨著當(dāng)今世界的快速發(fā)展,能源已經(jīng)成為人類社會賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。然而傳統(tǒng)的化石能源至今仍存在著不可持續(xù)、生態(tài)破壞等諸多問題。開發(fā)利用新型的可持續(xù)發(fā)展的清潔能源勢在必行,是世界發(fā)展的共同議題。

海水中蘊(yùn)藏著巨大的能量,又稱“藍(lán)色能源”,鹽差能就是其中典型的一種,廣泛存在于江河的入海處。早在1954年,R.E Pattle教授就預(yù)言,當(dāng)海水和淡水在界面混合時(shí),由于鹽度不同,海水對于淡水存在滲透壓以及稀釋熱、吸收熱、濃淡電位差等濃度差能,且該能量可以被收集及轉(zhuǎn)化。目前地球上存在著26億千瓦可利用的鹽差能,被認(rèn)為是一種極其有利用前景的藍(lán)色能源。

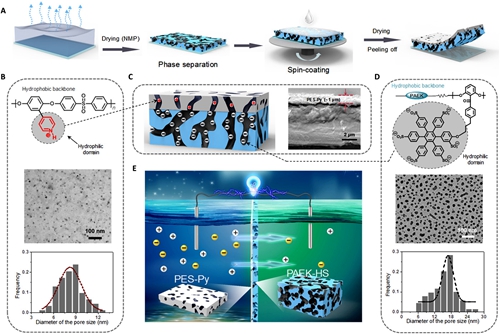

Janus膜的制備和結(jié)構(gòu)示意圖

中科院理化所江雷院士團(tuán)隊(duì)在鹽差發(fā)電方面開展了系列工作,近日,團(tuán)隊(duì)成員周亞紅博士與吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院特塑中心姜振華教授團(tuán)隊(duì)合作,通過分子功能性精確設(shè)計(jì),制備了一系列表面電荷極性/電荷密度可調(diào)的功能化聚芳醚的離子型聚合物。基于此,該類聚合物制備了系列Janus三維納米多孔膜,并將其利用于濃差發(fā)電,在50倍濃度梯度條件下實(shí)現(xiàn)了2.66 W/m2的功率密度,并在500倍濃度梯度下實(shí)現(xiàn)了5.1 W/m2的高功率密度。通過多級膜集聯(lián),可以驅(qū)動小型電器等正常工作。這一研究成果以 “Unique Ion-Rectification in Hypersaline Environment: A High-Performance and Sustainable Power Generator System”為題在線發(fā)表于Science Advances(DOI:10.1126/sciadv.aau1665)。

論文發(fā)表后,該工作被Science雜志社作為亮點(diǎn)進(jìn)行報(bào)道,包括新華社在內(nèi)的諸多國內(nèi)外多家媒體也對此工作進(jìn)行了報(bào)道,他們認(rèn)為該研究推進(jìn)了在鹽差發(fā)電領(lǐng)域?qū)τ谙抻蚩臻g內(nèi)離子傳輸?shù)幕纠斫猓貙捔斯δ芑胤N工程高分子的應(yīng)用前景,為設(shè)計(jì)和制備新型、高效的可持續(xù)清潔能源器件奠定了基礎(chǔ),展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。

- 清華大學(xué)梁福鑫課題組 Macromolecules:單體塑化與流場協(xié)同實(shí)現(xiàn)一鍋法種子乳液聚合制備不同形貌Janus顆粒 2025-06-11

- 上海工程技術(shù)大學(xué)宋仕強(qiáng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)高功率電子的“智能守護(hù)者”:仿生Janus材料實(shí)現(xiàn)“感知-導(dǎo)熱-防護(hù)”三位一體 2025-05-21

- 浙理工胡毅教授 Nano Energy:基于異質(zhì)界面工程Janus結(jié)構(gòu)復(fù)合納米纖維膜實(shí)現(xiàn)高性能全固態(tài)鋰金屬電池 2025-05-20

- 中科院理化所江雷院士團(tuán)隊(duì)《Adv. Mater.》:鹽度自適應(yīng)型納流體二極管用于高性能鹽差發(fā)電 2022-06-13