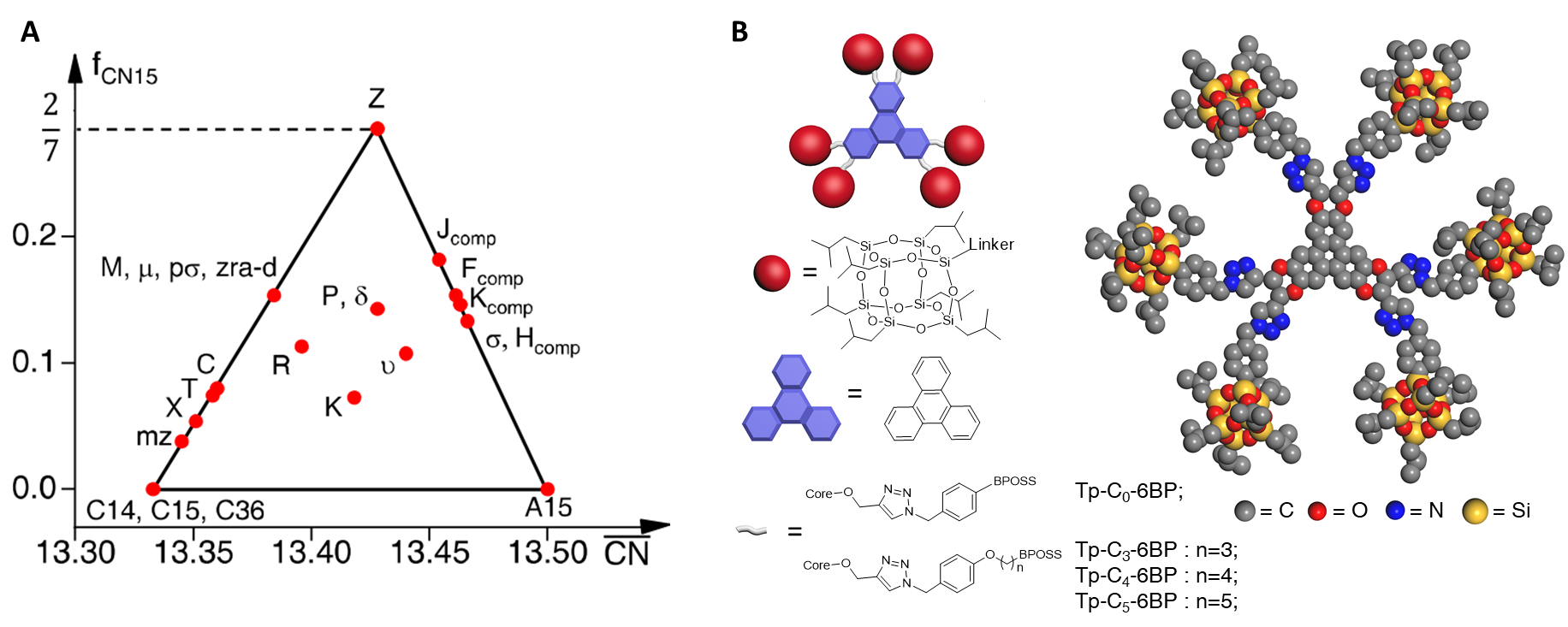

人類對于物質的微觀結構的探索從未停止。1984年,準晶的發現將晶體學的范疇由230個空間群拓展到了無窮多的可能。介于常見密堆積結構與準晶結構之間,有一類具有四面體密堆積的結構被稱之為Frank-Kasper相,簡稱F-K相。由于F-K相具有與準晶結構相似的排列方式,通常被稱之為準晶的類似結構。其中已有27種F-K相在合金中被發現,這27種F-K相可以由三種基本的F-K相構成,它們分別是A15相,C15相和Z相 (圖1A)。在軟物質的本體自組裝中,自1997年Virgil Percec教授發現A15相,2017年Frank S. Bates教授發現了C15相后,Z相成了僅剩的未被發現的重要拼圖。Z相需要由體積比差異較大的多種球狀基元構成,同時這些球狀基元需要由較大的平均配位數(13.428)。在單組分軟物質中,同時滿足這個條件是個艱巨的挑戰。

圖1.A,已發現的FK相之間的關系。B,巨型形狀兩親體化學結構

最近,華南理工大學軟物質科學與技術高等研究院程正迪院士、黃明俊研究員團隊巧妙地設計了一系列基于苯并菲與籠型倍半硅氧烷(POSS)的巨型形狀兩親體 (圖1B)。相比于傳統高分子,該巨型形狀兩親體具有精確的分子量、確定的幾何結構等優點。由于POSS具有較大的空間位阻,該類巨型分子無法通過苯并菲之間的π-π堆疊形成常見的柱狀結構,而是形成了球狀基元。通過精確調控苯并菲與POSS連接片段,該系列巨型分子得到了一系列稀有的相結構,其中包括了在軟物質中首次發現的Z相。

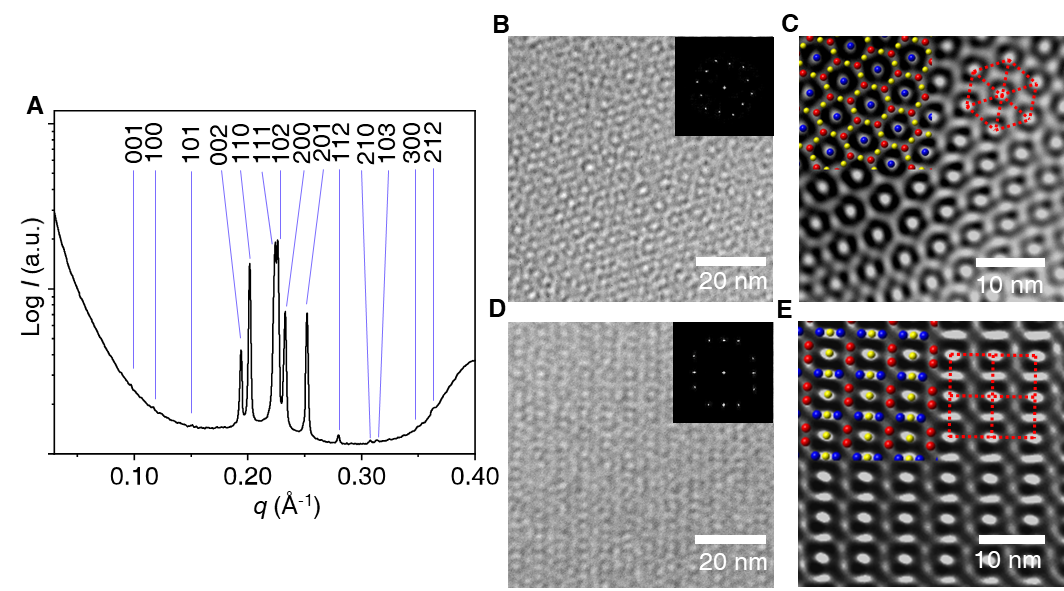

在該系列巨型形狀兩親體中,樣品Tp-C0-6BP在150℃退火,形成了A15相;將退火溫度提高到170℃,該樣品則形成了Z相。小角X射線散射技術與透射電子顯微鏡技術從倒易空間與正空間中充分的證實了Z相的形成 (圖2)。此外,Z相可以直接由無序狀態在170℃退火直接形成,無需經歷A15相。Z相可以在150℃中退火相變為A15相。

圖2. A)Z相的小角X射線數據。B至E為Z相不同面的透射電鏡圖。

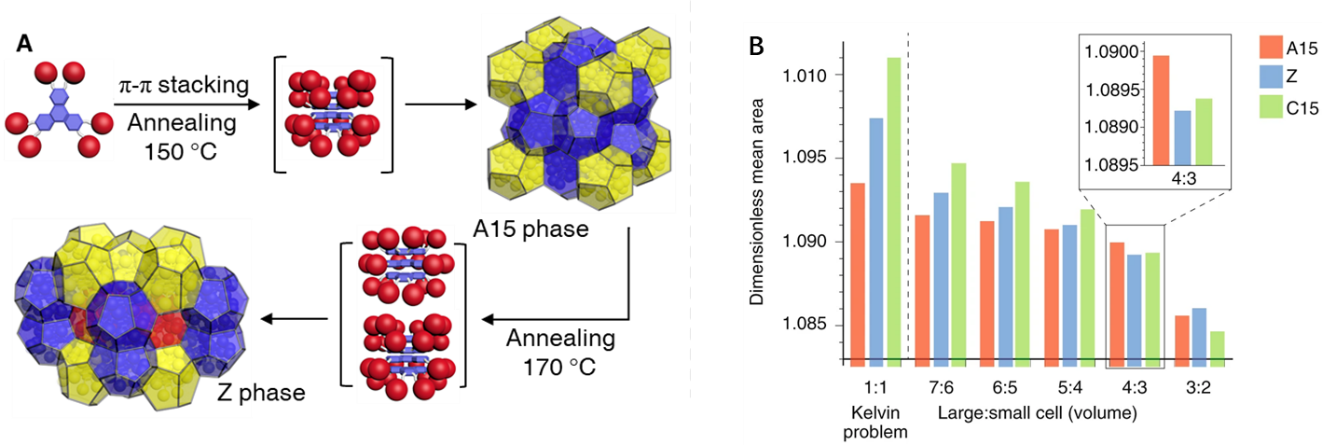

為什么這個體系能發現獨特的Z相呢?而這卻與著名的開爾文問題(1887年提出)有關: 如果將三維空間等分為若干個小部分,保證接觸面積最小,這些細小的部分應該是什么形狀呢?這個問題還跟等體積肥皂泡的最佳幾何形狀有關。而F-K 結構可能為這個百年歷史的“開爾文問題” 找到最佳答案。事實證明, F-K結構中Voronoi多面體的四面體密堆積能夠更圓滿地描述肥皂泡中的幾何結構。開爾文起初的猜想認為體心立方堆積(BCC)是最佳結構,但在1994年,Weaire和Phelan發現 F-K A15結構的泡沫具有更低的表面積。Ziherl和Kamien等也發現A15結構中每個超分子球具有更小的變形度和更高的類球率,因此熱力學更加穩定。

以上討論中A15作為開爾文問題的最佳解決方案是建立在等分空間的基礎上。如果對開爾文進行一定的拓展,允許每個肥皂泡或者超分子球具有不同的體積,那么更多的F-K結構能夠達到更高的類球率和更低的比表面積。Grason等計算了F-K三個基本結構(A15,C5和Z)比表面積隨著結構中最大和最小超分子球的體積比(不對稱比)的變化過程(圖3B)。在超分子球體積比較接近(不對稱比小于5:4)的情況下,A15結構是具有更低比表面的最優結構;當不對稱比達到4:3時,Z相取代A15變成最優解。而這個計算結果也與本文的實驗結果高度符合。研究人員根據相關實驗推測A15相中每個超分子球狀基元含有四個分子,而Z相中的超分子球則部分含有三個分子,部分含有四個分子,不對稱比剛好也是接近4:3(圖3A)。而這中分子堆疊機理滿足了Z相對于球狀基元之間較大的體積比的要求。此外Z結構本身是一個六方晶格,其骨架由CN14多面體垂直貫穿于CN15和CN12多面體組成的層狀結構。CN14多面體的六角面相比于五角形面更有利于促進沿“扁平”方向的共面接觸,有利于巨型分子中苯并菲基元的π–π堆疊。進一步的,通過擴展很容易看到隨著不對稱比增加到3:2,另一個罕見的C15相將超過Z作為最低比表面積的F-K結構,這個計算推測結果也需要進一步的實驗驗證。

圖3.A,A15相與Z相之間的相變示意圖。B,Grason等計算的F-K三個基本結構(A15,C5和Z)比表面積隨著結構中最大和最小超分子球的體積比(不對稱比)的變化過程(Nat Chem 2019 11,865–867)。

Nature Chemistry同期發表專門的“News and views”評述,Grason等評論:該工作揭示了通過超分子球組裝得到F-K相的所有三個基石結構的能力,也暗示了合理設計分子性質調節F-K結構策略的可能性。該方法使得那些由較大體積比組裝基元構成的相結構在單組份軟物質中不再遙不可及。

該文章第一作者為博士生蘇澤彬,完整文章信息請參考鏈接:Zebin Su, Chih-Hao Hsu, Zihao Gong, Xueyan Feng, Jiahao Huang, Ruimeng Zhang, Yu Wang, Jialin Mao, Chrys Wesdemiotis, Tao li, Soenke Seifert, Wei Zhang, Takuzo Aida, Mingjun Huang* and Stephen Z. D. Cheng*. Identification of a Frank–Kasper Z phase fromshape amphiphile self-assembly, Nature Chemistry, 2019, DOI: 10.1038/s41557-019-0330-x.

- 第四屆先進凝膠材料與軟物質國際學術研討會在杭州召開 2025-05-21

- 川大冉蓉/崔為、國科大溫研院陳強《Prog. Mater. Sci.》:軟物質克服硬挑戰 - 苛刻環境下使用的生物啟發水凝膠 2025-02-27

- 第四屆先進凝膠材料與軟物質國際學術研討會將于2025年5月16日在杭州召開 2025-01-27

- 華南理工大學程正迪教授:關于巨型分子體系中Frank–Kasper σ相與準晶相之間相轉變行為的動力學研究 2019-07-18

- 東華大學劉庚鑫特聘研究員Macromolecules:巨型分子作為軟團簇展現出協同玻璃態 2019-06-18

- 巨型分子:化學、物理學和生物科學的交匯 2017-02-20

- 科羅拉多州立大學王強教授課題組:雙嵌段共聚物熔體的Frank-Kasper相研究新進展 - 耗散粒子動力學模型的自洽場相圖 2022-10-20