為了突破鋰離子電池在電池續(xù)航能力上的瓶頸,許多科研團(tuán)隊(duì)正在積極找尋能夠替代傳統(tǒng)石墨電極具有高能量密度的新型陰極材料。硅作為一種能夠與鋰離子形成合金的半導(dǎo)體材料,當(dāng)其與鋰離子形成化學(xué)式為Li4.4Si的合金時(shí), 其能量密度高達(dá)每克4200毫安時(shí) (4200mAh/g), 為石墨電極(370mAh/g)的10倍以上。另外,硅元素有著巨大的地殼存儲(chǔ)量和成熟的加工工藝。因此,以硅為陰極材料的鋰離子電池也被認(rèn)為是非常有潛力的新一代鋰離子電池。然而,硅陰極在充放電過程中會(huì)經(jīng)歷高達(dá)300% 的體積變化,而由此導(dǎo)致的一系列后果,比如電極材料的損壞和脫落,不穩(wěn)定的電極/電解液界面等等都極大地影響了電池的穩(wěn)定性。如何能夠緩解硅電極在電池工作過程中由于劇烈的體積變化所導(dǎo)致的一系列損害電池工作效率的問題已經(jīng)成為硅電極商業(yè)化道路上的一道坎。

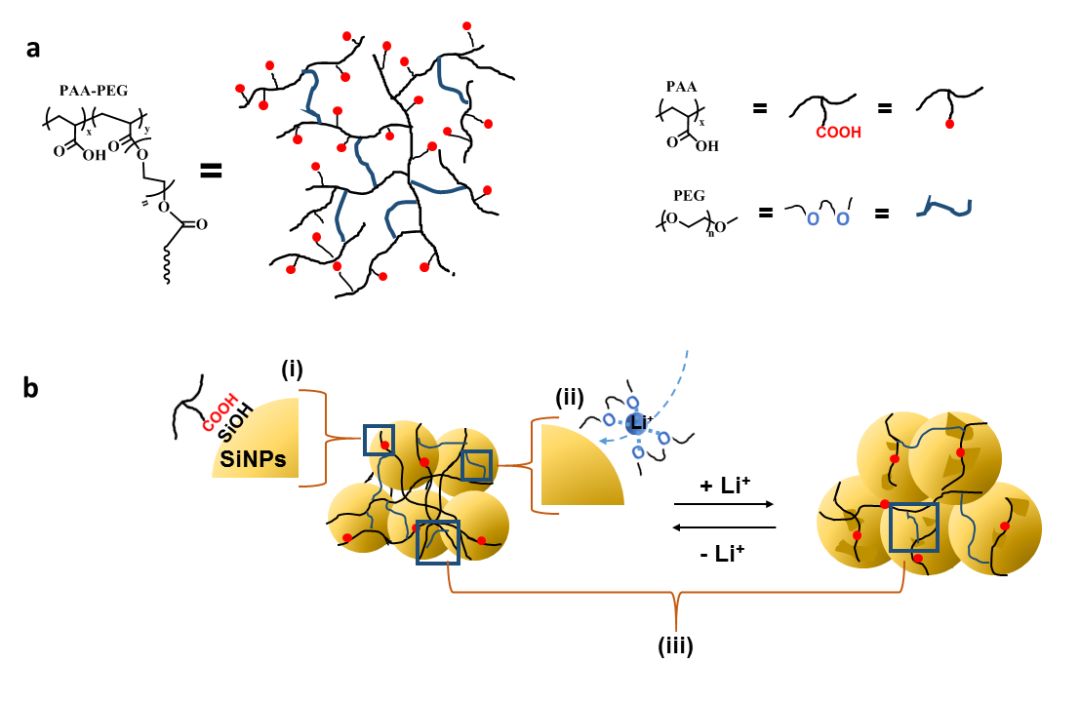

圖1. (a) 支鏈PAA的結(jié)構(gòu)式。 (b) 支鏈PAA的設(shè)計(jì)理念圖示

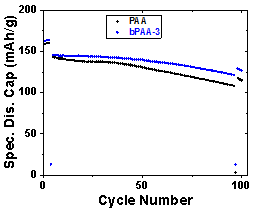

美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的張魯博士團(tuán)隊(duì),從聚合物粘合劑這一電極材料的重要組成部分出發(fā),在傳統(tǒng)硅電極粘合劑聚丙烯酸(poly(acrylic acid), or PAA)的基礎(chǔ)上,通過活性聚合的方法合成了由聚環(huán)氧乙烷作為交聯(lián)劑的支鏈聚丙烯酸(branched PAA)。與傳統(tǒng)的線性PAA相比,這種支鏈PAA在保留了對(duì)硅電極材料很好的粘合作用的前提下,其可控的交聯(lián)結(jié)構(gòu)調(diào)控了PAA的機(jī)械性能,使其能夠更加有效地在充放電過程中保持電極材料的完整性。另外,定量聚環(huán)氧乙烷的加入也提高了粘合劑的鋰離子導(dǎo)電率。這一建立在傳統(tǒng)PAA粘合劑基礎(chǔ)上的復(fù)合型粘合劑材料有效并且經(jīng)濟(jì)地提高了石墨/硅復(fù)合電極在鋰離子電池中的穩(wěn)定性。在鋰金屬/復(fù)合電極紐扣電池的測(cè)試中,相比于線性PAA,基于支鏈PAA的復(fù)合電極在初始電池容量上提高了11%。同時(shí), 在100次循環(huán)充放電測(cè)試中,基于支鏈PAA的復(fù)合電極在穩(wěn)定性上比起線性PAA復(fù)合電極提高了69%。另外,在以鎳鈷錳酸鋰(NMC)為正極材料的全電池測(cè)試中,基于支鏈PAA的復(fù)合電極也比線性PAA有著更加穩(wěn)定的表現(xiàn)。

圖2. 石墨/硅復(fù)合電極在半電池(以鋰金屬為負(fù)極)和全電池(以)中的電化學(xué)性能表現(xiàn)。

結(jié)合支鏈PAA和線性PAA在物理化學(xué)性能以及電化學(xué)表現(xiàn)上的差異,張魯團(tuán)隊(duì)著重探討了聚合物粘合劑的結(jié)構(gòu)組成對(duì)于其在硅電極電化學(xué)表現(xiàn)上的影響。首先, 支鏈PAA保留了PAA支鏈上的羧酸基團(tuán)(-COOH), 使其能夠與硅材料表面天然形成的硅氫氧根 (Si-OH) 作用,促進(jìn)粘合作用,改進(jìn)硅電極材料的整體性和穩(wěn)定性。引入的聚環(huán)氧乙烷同時(shí)提高了電極的鋰離子導(dǎo)電率,從而降低了電極/電解液界面的阻抗,這對(duì)于提高電池循環(huán)性能有積極作用。另外,環(huán)氧乙烷為交聯(lián)劑形成的支鏈結(jié)構(gòu)在改善了PAA的機(jī)械性能的同時(shí)也提高了其伸縮性,更好的緩解了在充放電過程中硅電極劇烈的體積變化帶來的一系列不良后果,比如破壞界面穩(wěn)定性以及電極脫落等等。有趣的是,相比線性PAA,支鏈PAA具有更高的粘度以及更顯著的剪切遞減性質(zhì),這提高了于電極的涂布過程中硅材料的均一性和穩(wěn)定性,對(duì)將來的工業(yè)化有著潛在促進(jìn)作用。這一研究成果表明支鏈PAA粘合劑有著平衡的性能,從而顯著的提高了硅電極性能。平衡的性能也許是發(fā)展硅電極粘合劑材料的一個(gè)關(guān)鍵,而支鏈PAA的設(shè)計(jì)正是這一設(shè)計(jì)思路的體現(xiàn)。這一結(jié)果也為日后其他粘合劑的設(shè)計(jì)和合成提供了思路和方向。

圖3. 石墨/硅電極在半電池測(cè)試前后形態(tài)的掃描電鏡的形態(tài)變化圖。

該科研成果已于近日發(fā)表于Advanced Functional Materials上,本文的第一作者為目前以及曾經(jīng)在美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室工作過的蔣思思博士和胡濱博士,通訊作者為阿貢實(shí)驗(yàn)室的研究員張魯博士。