近日,南方科技大學生物醫學工程系研究人員和中國醫學科學院阜外醫院研究者合作通過使用聚(L-丙交酯-co-ε-己內酯)(PLC)來封裝液態金屬以制造柔性和可生物降解的電路,從而開發了一種電子血管。該研究以題為“Electronic Blood Vessel”的論文發表在Matter上。

這種電子血管可以將柔性電子與三層血管細胞集成在一起,以模仿和超越自然血管。該電子血管通過電刺激可以有效促進傷口愈合模型中的細胞增殖和遷移,并可以通過電穿孔將基因可控地遞送到血管的特定部位。通過兔頸動脈置換模型的3個月體內研究,作者評估了電子血管在血管系統中的功效和生物安全性,并通過超聲成像和動脈造影證實了其通暢性。該研究為將柔性、可降解生物電子學整合到血管系統中鋪平了道路,該系統可以用作進一步治療的平臺,例如基因療法、電刺激和電子控制的藥物釋放。

目前,心血管疾病是全球范圍內導致死亡的首要原因。通過冠狀動脈搭橋術進行的心血管疾病治療,現有的小直徑(<6 mm)組織工程血管(TEBV)尚未滿足臨床需求。大多數研究中所用的方法僅將TEBV用作提供機械支持的支架,其主要依賴于宿主組織的重塑過程,而在幫助新血管再生方面存在明顯的局限性。迄今為止,現有研究均未取得令人滿意的臨床結果。具體而言,血流和TEBV之間復雜的相互作用通常會引起炎癥反應,從而導致血栓形成、新內膜增生等問題。為此,新一代TEBV應該不僅能充當支架以提供機械支持,而且還能具備主動響應并與重塑過程相結合的能力,以便在植入后提供適應性治療。

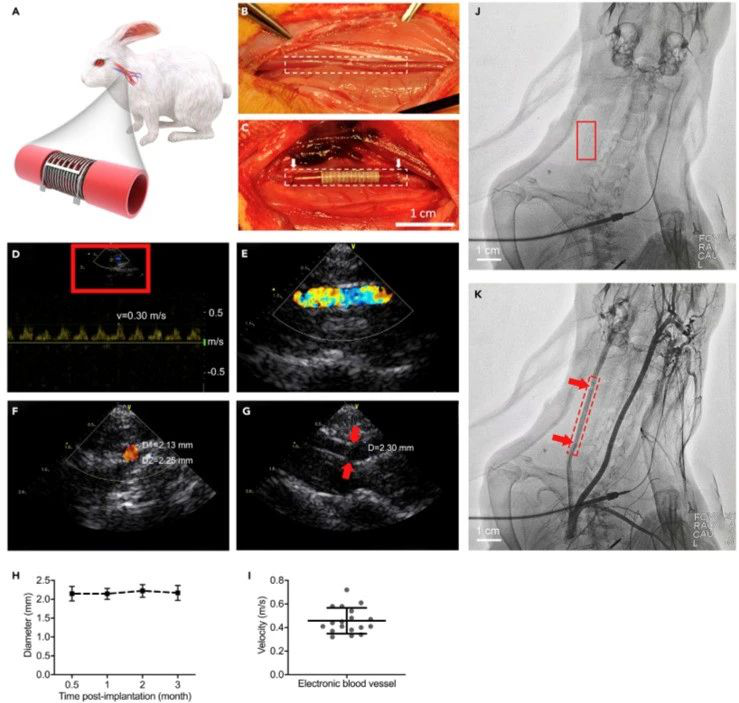

團隊以聚四氟乙烯為軸,卷上基于PLC的金屬-聚合物導體(MPC)膜來制造電子血管。電子血管的內徑約為2毫米,具有柔性和可降解性。MPC電路具有優異的導電性,能很好地分布在三維多層管狀結構中。研究發現,電子血管還具有優異的細胞安全性,培養的三種血管細胞(人臍靜脈內皮細胞、人主動脈平滑肌細胞、人主動脈成纖維細胞)均具有很好的活性。此外,團隊還構建了3D的電功能模型,通過電化學工作站在體外進行電刺激內皮細胞,促進其增殖遷移。同時,將三種血管細胞圖案化在電子血管上,構建3D模型,通過電轉儀進行體外電轉GFP質粒,培養兩天后觀測到質粒的表達。

其中,團隊選擇了新西蘭兔作為動物模型,用電子血管代替了頸總動脈。并通過多普勒超聲成像和動脈造影監測了植入的電子血管。據多普勒超聲成像顯示,植入后3個月,電子血管允許穩定的血流通過,這也表明了電子血管出色的通暢性。將來,該電子血管可以與其他電子組件和設備集成在一起,以實現診斷和治療功能,并通過在血管組織-機器界面中建立直接連接來極大地增強個性化的醫學功能。

成詩宇、杭晨、丁力為論文的共同第一作者,蔣興宇(南科大)張巖(阜外醫院)為論文通訊作者。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238520304938