配位聚合物是由有機配體和無機金屬離子不斷重復配位自組裝而形成的一種有機-無機雜化材料,一般可以被制備成具有結晶結構的金屬有機框架(MOFs)化合物或無定形的無限配位聚合物(ICPs)。ICPs具有易裁剪、孔隙率化學可調、熱穩定性好、水溶性好、制備條件溫和易進行更深層次加工等優點。近年來以ICPs作為治療劑遞送系統應用于腫瘤治療受到了越來越多的關注,將治療劑分子作為配體與金屬離子通過化學配位形成的無限配位聚合物我們稱為治療劑組裝無限配位聚合物納米藥物(簡稱ICP nanomedicines)。

與傳統的治療劑組成無載體納米藥物相比,ICP nanomedicines具有很大的治療優勢和潛力:1. 可以改變治療劑的特性,例如提高水溶性和熱穩定性、改變熒光特性和光熱轉換效率;2. 載藥量高、毒副作用低;3. 可多藥協同提高腫瘤治療效果;4. 具有pH智能響應特性。由于ICP nanomedicines僅僅由藥物和金屬離子組成,未來比較容易進入臨床,因此在腫瘤治療方面擁有非常光明的應用前景。但是目前此方面的研究較少,由于這個領域研究涉及到材料科學、化學、藥學、生物學和醫學等眾多學科,ICP nanomedicines 還沒有引起研究者的廣泛關注。

西安交通大學吳道澄教授課題組在2018年提出了將腫瘤治療劑AQ4N和gossypol與Cu2+雙配位的策略,制備了透明質酸修飾的雙藥無限配位聚合物納米藥物HA@AQ4N-Cu(II)-gossypol ICP nanomedicines。該ICP nanomedicines總載藥量高達77.41%, AQ4N和gossypol不僅可以協同治療,而且AQ4N的熒光開關式變化可以實時自我監測體內藥物的釋放和分布,為不同類型腫瘤提供了診療一體化治療。最近他們發現天然抗腫瘤藥物棉酚(gossypol)和綠茶多酚(EGCG)與金屬離子無限配位聚合物顏色變深,吸收光譜發生了變化,具有了一定的光熱轉換能力,在摻雜一定比例的光熱劑IR780后,其光熱效率從16%大幅增加為47.8%,使這種ICP nanomedicines同時具有了光熱治療和ICPs雙藥化療的能力,擁有了一物多用的特點。由于ICPs nanomedicines中各藥物釋放順序不同,使得腫瘤治療可以按照不同階段順序進行。動物實驗表明該ICP nanomedicines的腫瘤抑制率高達98.7%,60天后腫瘤的復發率僅為12.5%。

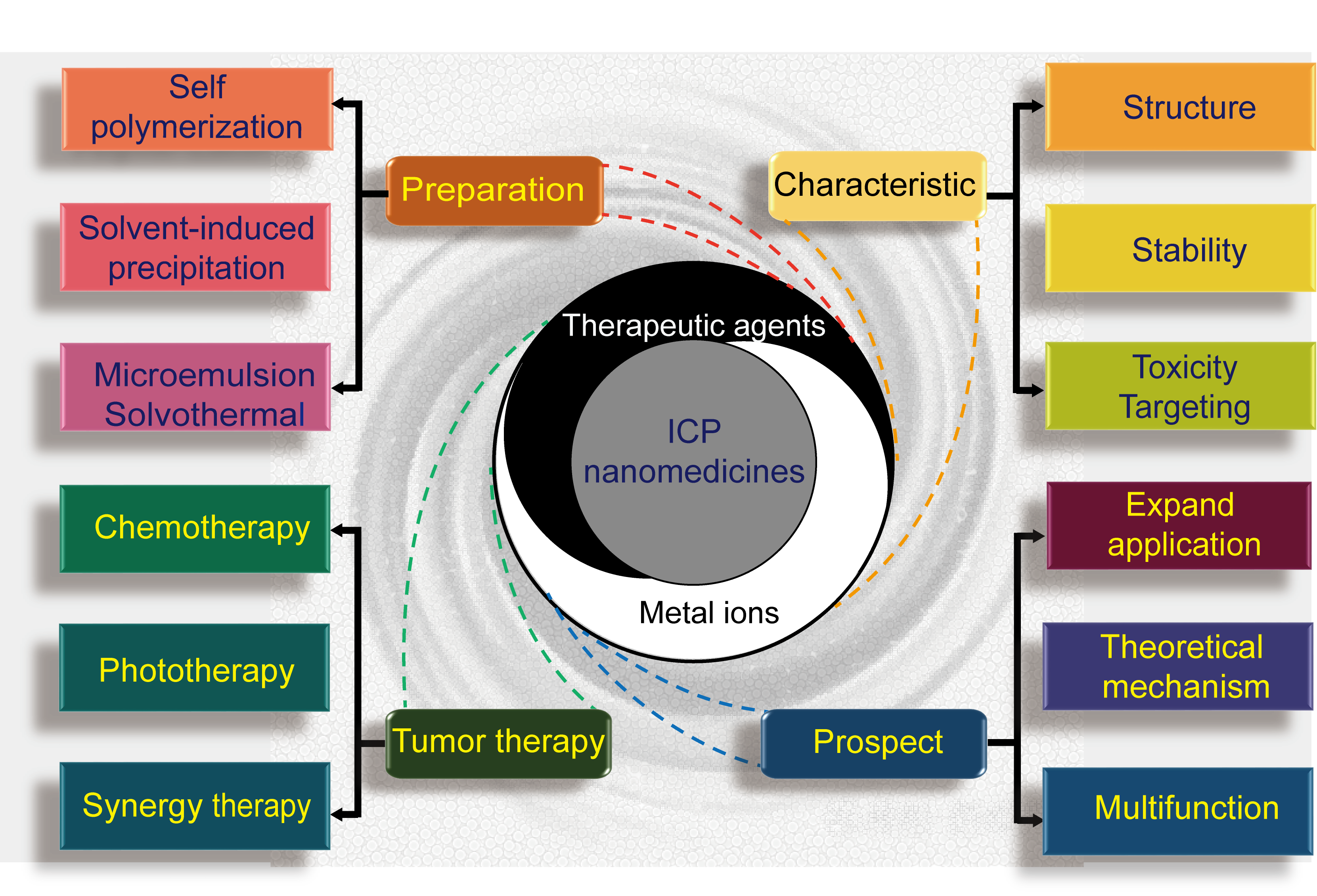

鑒于ICP nanomedicines未來的光明前景,為吸引不同學科的研究者共同參與ICP nanomedicines的研究開發。基于在該領域多年的持續研究,西安交通大學吳道澄教授課題組對治療劑組裝的ICP nanomedicines在腫瘤治療領域的研究進展進行了綜述(如圖1),該綜述對ICP nanomedicines的制備方法以及自身特性進行了系統性的總結,重點討論了ICP nanomedicines在腫瘤化療、光療以及協同治療中的應用。提出了在這一領域未來仍需要進一步解決的問題:1.金屬離子的毒性還不能完全被降低到可忽略的程度;2.治療劑的功能單一、缺乏系統性發掘治療劑的多功能協同作用;3.治療效果的評價指數過于單一;4. ICPnanomedicines結構及理論研究不足。綜述最后提出未來可能重點研究方向:1. 多重靶向修飾提高ICPs nanomedicines的利用率;2. 拓展治療劑的類型和功能,構建一物多用的多功能治療體系;3. 拓展多種腫瘤治療方法之間的協同治療策略;4. ICP nanomedicines的理化和生物學機制是未來的重要研究方向;5. 擴展ICP nanomedicines在其他疾病治療中的應用。

圖1 ICP nanomedicines的制備、特性、腫瘤治療及應用前景

該綜述以:“ Therapeutic agent-based infinite coordination polymer nanomedicines for tumor therapy ” 為題發表在Coordination Chemistry Reviews上。第一作者為西安交通大學生命學院博士生張帥,吳道澄教授為唯一通訊作者,西安交通大學生命學院為該論文的第一和唯一通訊作者單位。該成論文是吳道澄教授課題組在無限配位聚合物腫瘤治療系列成果之后(Int J Nanomedicine 2017,12; 4085–4109, ESI高被引論文;Biomaterials 2018, 154;197-212;Advanced Functional Materials 2021 10.1002/adfm.202100954)的又一重要成果。

該工作得到了國家自然科學基金和國家重大科學儀器設備項目的資助。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854521003337?dgcid=coauthor