浙江理工大學(xué)左彪副教授,王新平教授,美國(guó)普林斯頓大學(xué)Rodney Priestley教授,南佛羅里達(dá)大學(xué)David Simmons教授和日本九州大學(xué)Keiji Tanaka教授合作,開展了表面高分子微觀動(dòng)力學(xué)機(jī)制的深入研究,發(fā)現(xiàn)了“表面瞬時(shí)橡膠態(tài)”這一高分子物理新現(xiàn)象。研究論文以浙江理工大學(xué)為第一署名單位在《Nature》雜志發(fā)表,左彪為論文通訊作者,Priestley和Simmons教授為共同通訊作者;浙江理工大學(xué)碩士生郝治偉為第一作者。這一發(fā)現(xiàn)有助于深入理解界面高分子的弛豫和運(yùn)動(dòng)行為,豐富對(duì)固體高分子復(fù)雜界面現(xiàn)象本質(zhì)的認(rèn)識(shí)。

表面是材料的邊界,是與鄰相間的過渡區(qū)域。表面分子受到來自材料內(nèi)部和“鄰相”分子的相互作用,處于不對(duì)稱的環(huán)境中,具有區(qū)別于內(nèi)部分子的熱力學(xué)狀態(tài)、動(dòng)力學(xué)行為和物理性質(zhì)。界面分子行為不易測(cè)量、難以預(yù)測(cè),是化學(xué)、物理和材料領(lǐng)域的研究難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。現(xiàn)代量子化學(xué)奠基人、諾貝爾獎(jiǎng)得主Wolfgang Pauli曾著文“God made the solid; the surface was invented by the devil”,指出了固體表面分子行為的復(fù)雜性。“如何在微觀層面測(cè)量界面現(xiàn)象”被列入世界前沿125個(gè)科學(xué)問題名單。一個(gè)世紀(jì)以來,大量的理論和實(shí)驗(yàn)手段被發(fā)展出來研究材料表面,揭示表面復(fù)雜分子行為的本質(zhì)。

高分子材料由相對(duì)分子質(zhì)量高達(dá)幾千到幾百萬的高分子化合物形成,是固體物質(zhì)中的重要成員,也是目前使用最廣泛的一類材料。最常見的高分子呈線形,具有鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu),表現(xiàn)出比小分子更復(fù)雜的微觀運(yùn)動(dòng)行為,具有多尺度和寬時(shí)域等特征。然而,長(zhǎng)期以來,由于表征的困難,對(duì)固體高分子表面分子松弛與擴(kuò)散的研究一直是重大挑戰(zhàn),至今未獲突破。表面如何改變高分子鏈的運(yùn)動(dòng)行為;表面高分子鏈?zhǔn)欠褡裱?jīng)典高分子動(dòng)力學(xué)理論?

圖1. 液滴表面張力誘導(dǎo)聚合物表面發(fā)生形變的示意圖。

針對(duì)表面高分子動(dòng)力學(xué)這一重要科學(xué)問題,浙江理工大學(xué)高分子表界面研究團(tuán)隊(duì)發(fā)展了一種聚合物表面納米蠕變測(cè)量方法,實(shí)現(xiàn)了聚合物表面多尺度分子運(yùn)動(dòng)的表征,從而促進(jìn)了界面高分子動(dòng)態(tài)過程的研究和相關(guān)新機(jī)理的發(fā)展。該方法借助液滴表面張力誘導(dǎo)材料表面產(chǎn)生納米形變,進(jìn)而研究表面高分子蠕變行為。如圖1,將與聚合物不相容的微液滴置于膜表面,液滴的表面張力作用于氣-液-固三相線使聚合物表面產(chǎn)生山脊?fàn)钚巫儭P巫冸S時(shí)間的演變反應(yīng)了高分子蠕變松弛行為,可確定表面高分子橡膠態(tài)、黏流態(tài)及轉(zhuǎn)變過程,得到纏結(jié)網(wǎng)鏈松弛時(shí)間、整鏈松弛時(shí)間和黏度等,從而建立了松弛時(shí)間跨度達(dá)6 ~ 8 個(gè)數(shù)量級(jí)的寬時(shí)域、多尺度表面高分子動(dòng)力學(xué)的表征新方法。

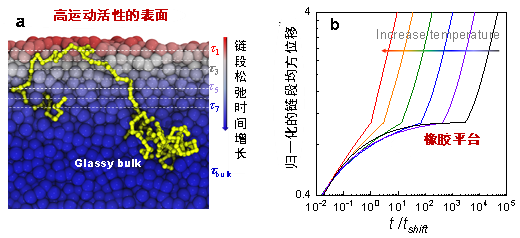

利用這一方法結(jié)合理論模擬研究了玻璃態(tài)高分子表面分子運(yùn)動(dòng)行為,發(fā)現(xiàn)了控制表面高分子鏈擴(kuò)散的“偽纏結(jié)”機(jī)制和表面“瞬時(shí)橡膠態(tài)”界面高分子新行為。如圖1a,由于表面分子間作用力減弱,表面分子具有比體相分子更強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)活性。并且,表面分子(鏈段)的運(yùn)動(dòng)能力隨距離表面深度增加而逐漸減弱,造成表面高分子鏈處于動(dòng)力學(xué)不均勻環(huán)境;部分鏈段位于高運(yùn)動(dòng)活性的外表面區(qū)域,而一些鏈段被限制在弛豫緩慢的內(nèi)部區(qū)域(如圖1a)。因此,表面高分子鏈需要通過“逐步松弛”來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散:與外表面接觸的高運(yùn)動(dòng)活性鏈段最先開始松弛;隨時(shí)間增長(zhǎng),距離表面更深處的鏈段依次發(fā)生運(yùn)動(dòng);當(dāng)時(shí)間增長(zhǎng)到與距離表面最深處鏈段摩擦系數(shù)確定的松弛時(shí)間接近時(shí),分子整鏈才開始擴(kuò)散。可見,表面不同尺度分子運(yùn)動(dòng)的控制因素出現(xiàn)差異:鏈段松弛由外表面分子運(yùn)動(dòng)能力決定,運(yùn)動(dòng)速率很快;而整鏈松弛則主要由動(dòng)力學(xué)受限的內(nèi)部分子的運(yùn)動(dòng)能力決定。表面不同尺度分子松弛機(jī)制的差異改變了表面高分子黏彈性,使得低溫下纏結(jié)高分子體系表面分子的橡膠平臺(tái)區(qū)域增長(zhǎng);并造成非纏結(jié)聚合物表面分子出現(xiàn)短暫的橡膠彈性態(tài)(即表面“瞬時(shí)橡膠態(tài)”;如圖1b),表現(xiàn)出類似普通拓?fù)淅p結(jié)對(duì)高分子黏彈性影響的效果,故稱為“偽纏結(jié)”。并且,還發(fā)現(xiàn)表面分子動(dòng)力學(xué)失耦和時(shí)-溫等效原則失效等顯著區(qū)別于本體分子的動(dòng)力學(xué)行為。

圖2. (a) 表面分子運(yùn)動(dòng)能力深度分布和高分子鏈構(gòu)象示意圖;τ代表鏈段松弛時(shí)間(τ1 < τ3 < τ5< τ7< τbulk);(b)低于纏結(jié)分子量聚合物表面鏈段均方位移與時(shí)間的依賴關(guān)系。從圖b可見,溫度較低時(shí),非纏結(jié)高分子表面出現(xiàn)橡膠平臺(tái)。

研究結(jié)果揭示了分子運(yùn)動(dòng)能力深度分布對(duì)表面高分子鏈運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵影響,深化了科學(xué)界對(duì)固體高分子表面動(dòng)力學(xué)的認(rèn)識(shí),是界面科學(xué)和高分子科學(xué)一次重要研究突破。“偽纏結(jié)”機(jī)制的提出和表面“瞬時(shí)橡膠態(tài)”的發(fā)現(xiàn)加深了我們對(duì)材料磨損、摩擦、粘結(jié)、自愈合等界面現(xiàn)象本質(zhì)的理解,為高分子材料加工、制備、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和性能應(yīng)用提供重要指導(dǎo)。并且,表面高分子獨(dú)特動(dòng)力學(xué)行為還將激發(fā)大量實(shí)驗(yàn)和理論工作研究這一問題,發(fā)展描述界面高分子動(dòng)力學(xué)的新理論,豐富高分子科學(xué)內(nèi)涵,推動(dòng)物質(zhì)科學(xué)的發(fā)展。

感謝國(guó)家自然科學(xué)基金、浙江省自然科學(xué)基金和浙江理工大學(xué)對(duì)項(xiàng)目研究的支持!

主要作者簡(jiǎn)介:

郝治偉(第一作者),2013-2017年就讀于浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè),獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位;2017-2020年在浙江理工大學(xué)化學(xué)系攻讀碩士學(xué)位,期間致力于聚合物表面分子動(dòng)力學(xué)的研究。

左彪(通訊作者),2008,2011,2014年于浙江理工大學(xué)分別獲得學(xué)士、碩士和博士學(xué)位;博士畢業(yè)后留校任教。期間,分別在日本九州大學(xué)和美國(guó)普林斯頓大學(xué)開展了為期3個(gè)月和2年的學(xué)術(shù)訪問研究。從2010年起長(zhǎng)期從事高分子表面微結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)的高分子物理基礎(chǔ)研究,旨在從分子層面上揭示表界面高分子奇異動(dòng)力學(xué)的機(jī)制和機(jī)理,發(fā)展界面高分子物理新概念,實(shí)現(xiàn)對(duì)高分子材料界面機(jī)械力學(xué)、黏彈性和摩擦等行為的深入認(rèn)識(shí)和控制;在高分子表界面、受限高分子薄膜動(dòng)力學(xué)原位表征、機(jī)制分析和模型建立等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn);以通訊作者/第一作者在Nature,Phys. Rev. Lett.,ACS Nano,J. Phys. Chem. Lett.,Macromolecules等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇。

文章信息:www.nature.com/articles/s41586-021-03733-7

誠邀關(guān)注高分子科技

- 中國(guó)科大陳昶樂/安大陳敏、...

- 廈門大學(xué)侯旭教授團(tuán)隊(duì) AFM:...

- 瞿金平教授華科大團(tuán)隊(duì)牛冉研...

- 太原理工大學(xué)張虎林教授 Adv...

- 北化魏杰教授團(tuán)隊(duì) CEJ:三波...

- 南方科技大學(xué)郭傳飛教授團(tuán)隊(duì)...

- 西南大學(xué)康燕堂/徐立群/徐琨...

- 太原理工大學(xué)葉亞楠/朱石磊...

- 格羅寧根大學(xué)/特文特大學(xué) CR...

- 武漢大學(xué)陳朝吉、高恩來/林...

- 青科大超臨界發(fā)泡團(tuán)隊(duì) AFM:...