堿性膜燃料電池(AEMFCs)因其成本低、操作條件溫和及可大面積加工等優(yōu)點(diǎn)使其具備很好的商業(yè)應(yīng)用前景。目前,大多研究者主要將精力集中在提高AEMFCs的單電池性能。在過(guò)去幾年里,由于高氫氧根電導(dǎo)率堿性膜和優(yōu)化設(shè)計(jì)電極的使用,AEMFCs在單電池性能方面已經(jīng)取得了重大突破。然而,與質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFCs)相比,AEMFCs的長(zhǎng)期耐久性,特別是在高溫、低濕度和高電流密度操作下的長(zhǎng)期耐久性,仍是制約其商業(yè)化的關(guān)鍵問(wèn)題。為了解決這一問(wèn)題,近期有科學(xué)家開發(fā)了幾種高導(dǎo)電率、高堿穩(wěn)定性的AEMs和堿性聚電解質(zhì),為提高AEMFCs的H2/O2燃料電池耐久性做出了重大貢獻(xiàn),但是與商用PEMFCs相比仍有很大差距。

針對(duì)提高堿性膜燃料電池的運(yùn)行穩(wěn)定性,徐銅文教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)使用熱觸發(fā)原位自組裝互鎖技術(shù)制備了一種三維拉鏈?zhǔn)浇缑鎸?/strong>(3D-ZIL)。3D-ZIL具有三維互聯(lián)的拉鏈結(jié)構(gòu),其中催化層中的烴類聚電解質(zhì)通過(guò)共價(jià)鍵交聯(lián)連接到烴類膜上,從而形成無(wú)縫型膜電極(圖1)。與物理方法制備的互鎖界面不同,新型界面結(jié)構(gòu)具有更好的機(jī)械附著力和離子傳導(dǎo)性。在使用同等電池材料的情況下,該技術(shù)可以大幅度提高堿性膜燃料電池的穩(wěn)定性。

圖1. 堿性膜燃料電池膜電極中納米級(jí)立體界面層(3D-ZIL)的構(gòu)建示意圖:(A) 聚合物的合成路線和交聯(lián)過(guò)程;(B) 3D-ZIL的制備示意圖。

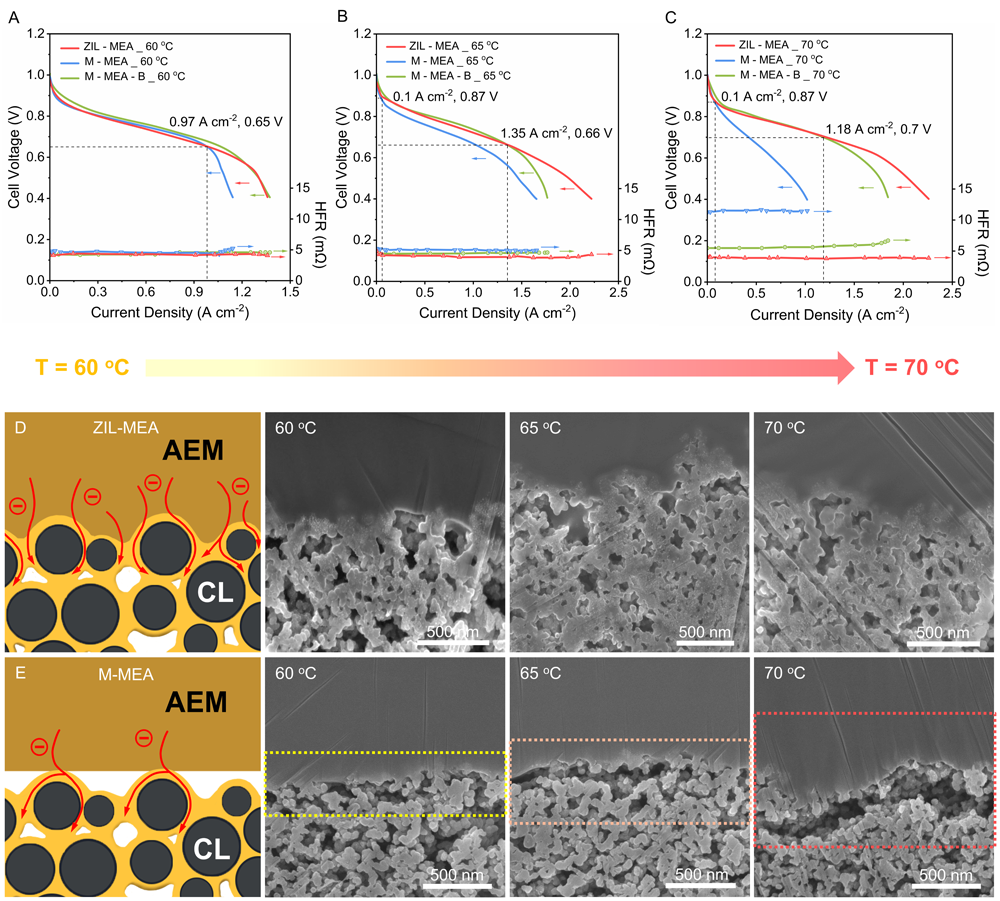

原位的燃料電池測(cè)試表明,3D-ZIL可以防止燃料電池運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的界面分層,特別是在高電流密度下確保離子在界面間的穩(wěn)定傳質(zhì)和電池的能量輸出(圖2)。含有3D-ZIL的Z-MEA功率密度峰值(PPD)隨溫度上升逐漸增加,而不含3D-ZIL的M-MEA則隨溫度上升先增加后急劇下降(圖2A-C)。這是因?yàn)椋S著工作溫度的升高,Z-MEA的膜/催化層界面保持緊密連接;相反,M-MEA隨著工作溫度的升高,膜/催化層界面處逐漸發(fā)生分層(圖2D-E)。由于具有穩(wěn)定的立體界面層,Z-MEA可在60-70 ℃內(nèi)均保持較低的傳質(zhì)阻力(HFR較小),電極內(nèi)的OH-可以穩(wěn)定的、快速的從陰極轉(zhuǎn)移到AEM或從AEM轉(zhuǎn)移到陽(yáng)極,因此,原位制備立體界面層策略可以有效地保護(hù)MEA的結(jié)構(gòu)完整性,并保持燃料電池的高性能。

圖2. 不同MEAs的燃料電池性能及膜電極表征:(A,B,C)分別在60 ℃,65 ℃,70 ℃下的H2/O2 AEMFCs性能數(shù)據(jù);(D,E)在不同溫度(60 ℃,65 ℃,70 ℃)下的橫截面結(jié)構(gòu)形貌。

該課題組進(jìn)一步考察了3D-ZIL對(duì)MEA長(zhǎng)期耐久性的影響。在70 °C、100% RH和無(wú)氣體背壓的情況下,采用恒電流模式(0.6 A cm-2)測(cè)試MEA的耐久性(圖3)。與Z-MEA基AEMFC相比,M-MEA基AEMFC的耐久性較差,電池電壓在短時(shí)間內(nèi)從0.73 V急劇下降到0.25 V以下,并伴隨著HFR的迅速上升。相比較M-MEA,Z-MEA將電池穩(wěn)定性提高了10倍以上。

圖3. 70 ℃和100% RH下的H2/O2 AEMFC耐久性評(píng)估(恒電流模式,0.6 A cm-2);(B)耐久性試驗(yàn)前后,Z-MEA和M-MEA的原位電化學(xué)阻抗。

通過(guò)SEM分析,在耐久性測(cè)試后M-MEA中的膜/催化層界面出現(xiàn)了明顯裂縫,這說(shuō)明界面分層是導(dǎo)致M-MEA界面電阻增大的主要原因(圖4)。相反,在耐久性測(cè)試期間,Z-MEA則沒(méi)有發(fā)生界面分層現(xiàn)象,穩(wěn)定的3D-ZIL是保證Z-MEA中膜和催化層緊密連接的關(guān)鍵。此外,Micro-CT也說(shuō)明Z-MEA中的任何位置催化層和膜都緊密的粘合在一起。即使在長(zhǎng)期耐久性測(cè)試之后,Z-MEA的內(nèi)部結(jié)構(gòu)仍然沒(méi)有任何變化,在任意位置都沒(méi)有出現(xiàn)裂紋。所以,3D-ZIL是保證Z-MEA穩(wěn)定輸出的重要因素。

圖4. (A, C, E)耐久性試驗(yàn)后的micro-CT圖像;(B, D, F)耐久性試驗(yàn)后的橫截面SEM和EDX圖像。

從原位和非原位的表征結(jié)果來(lái)看,立體界面層策略可以有效地保護(hù)膜電極的結(jié)構(gòu)完整性,具有在堿性膜燃料電池中的推廣價(jià)值。

以上相關(guān)成果發(fā)表在Advanced Science (Adv. Sci. 2021, 2102637)上。論文的第一作者為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士生梁銑,共同第一作者為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)葛曉琳副研究員,通訊作者為徐銅文教授,共同通訊作者為吳亮教授與英國(guó)薩里大學(xué)John R. Varcoe教授。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202102637

- 浙江大學(xué)高長(zhǎng)有教授團(tuán)隊(duì) Mater. Horiz.:可原位自組裝的形狀記憶聚氨酯補(bǔ)片 - 用于組織微創(chuàng)遞送和治療 2023-06-30

- 同濟(jì)大學(xué)杜建忠/范震團(tuán)隊(duì)《Adv. Funct. Mater.》:酶促自組裝多肽納米顆粒治療細(xì)菌性感染傷口 2023-03-13

- 廣東工業(yè)大學(xué)譚劍波-張力課題組《Macromolecules》: 基于RAFT分散聚合的分段超支化嵌段共聚物的合成和原位自組裝 2022-07-07

- 中大張澤平/容敏智/章明秋、貴大猶陽(yáng) Macromolecules:小角中子散射揭示聚合物可逆互鎖網(wǎng)絡(luò)中子網(wǎng)絡(luò)的微觀結(jié)構(gòu)收斂性 2025-04-22

- 上海交大俞煒教授/顏徐州研究員 Angew: 互鎖結(jié)構(gòu)賦予機(jī)械互鎖網(wǎng)絡(luò)優(yōu)異力學(xué)性能的分子機(jī)制研究 2025-02-13

- 中山大學(xué)張澤平/容敏智/章明秋團(tuán)隊(duì):聚合物可逆互鎖網(wǎng)絡(luò)與固態(tài)超滑協(xié)同實(shí)現(xiàn)粘-不粘復(fù)合防污涂層的時(shí)序防污機(jī)制演變 2025-01-30