據了解,我國每年發生心源性猝死患者超過50萬例,其中80%以上是由惡性心律失常導致。惡性心律失常引起的心源性猝死院外搶救成功率不足1%。武漢大學人民醫院江洪、余鋰鐳教授團隊前期系列研究表明,交感神經系統過度激活是導致惡性室性心律失常的關鍵,心源性猝死如同“炸彈爆炸”,交感神經過度激活是“炸彈引線”,其異常放電可加重心臟本身病變(炸彈實體),觸發惡性心律失常,導致心源性猝死發生。基于此,江洪、余鋰鐳教授團隊多年來始終致力于利用交叉融合的思維和方法給誘發猝死的炸彈引線裝上“冷靜的開關”,前期采用光遺傳學技術、光學調控技術等精準調控心臟交感神經防治心源性猝死,給心臟裝上了精準、可逆、可控的“光控開關”,用于防治心源性猝死(J. Am. Coll. Cardiol. 2017, 70, 2778; Adv. Funct. Mater. 2019, 1902128)。

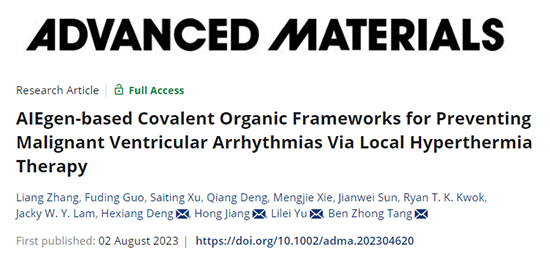

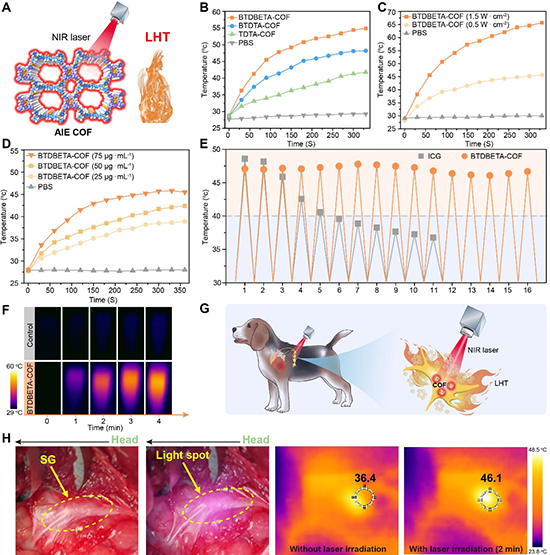

在前期醫工交叉融合創新基礎上,江洪、余鋰鐳教授團隊與香港中文大學(深圳)唐本忠院士、武漢大學化學與分子科學學院鄧鶴翔教授進一步依托武漢大學人民醫院分子醫學研究院,通過交叉融合納米光熱材料和光學調控技術,設計了一系列基于聚集誘導發光基團(AIEgen)的共價有機框架(COFs),這些獨特的扭曲結構起著分子轉子的功能,通過促進分子運動和增強非輻射衰減過程來實現其優異的光熱性能,并首次將近紅外照射下AIE COF的局部光熱效應,應用于大型犬類動物急性心肌梗死模型中,初步證實了局部光熱效應可以顯著抑制心肌梗死后過度激活的交感神經節功能與神經活性,同時可促進神經節周圍白色脂肪褐變,改善神經節周圍局部免疫炎癥微環境,從而有效抑制惡性室性心律失常的發生。

本文要點:

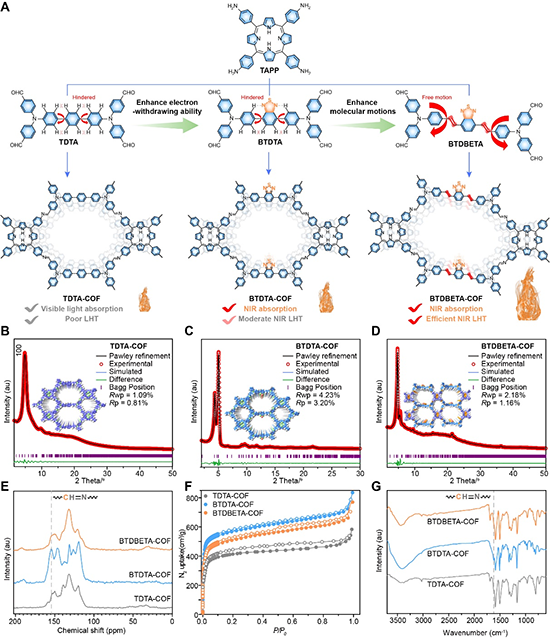

1.介紹了一系列具有優異光熱性能的AIE COF光熱劑,其具有快速的光熱轉化速率,能夠在兩分鐘內迅速將溫度升至46攝氏度,便于快速、精準和可逆的調控交感神經活性從而抑制惡性心律失常。

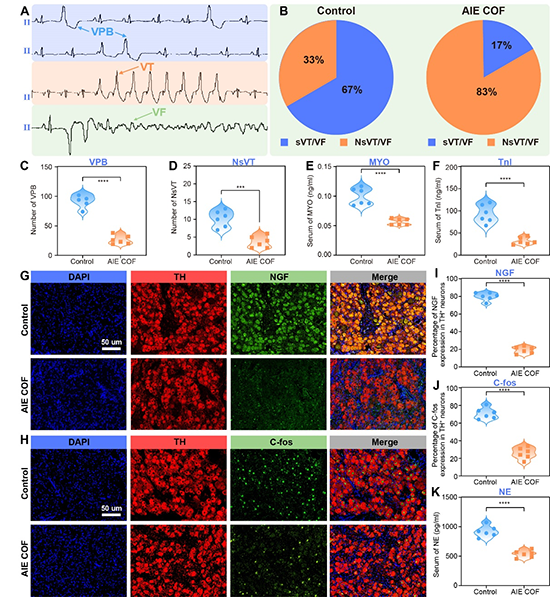

2.AIE COF介導的局部光熱可顯著抑制心肌梗死后過度激活的交感神經節功能與神經活性,改善心臟電生理性質,從而有效防治心肌梗死后的惡性室性心律失常和心源性猝死事件。

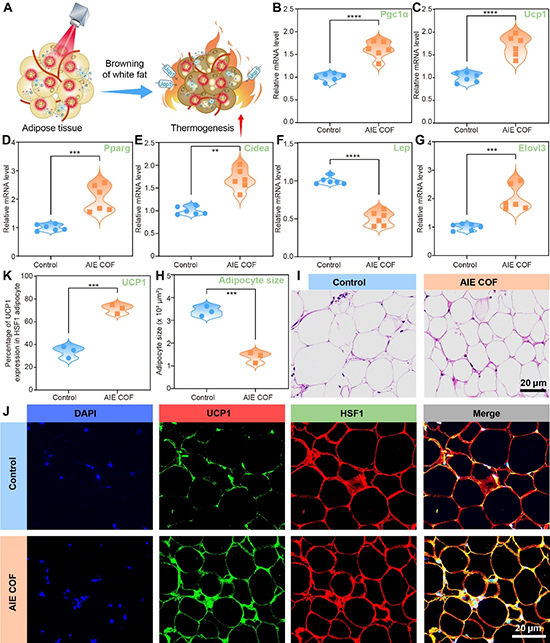

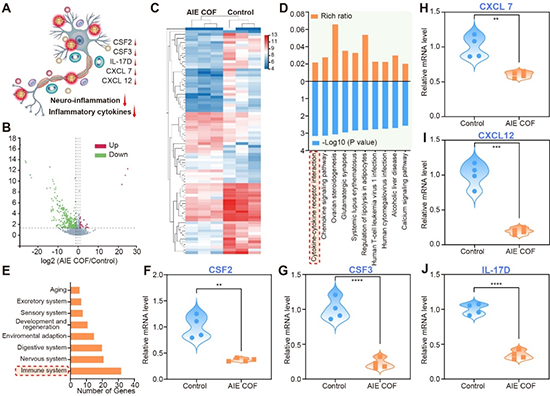

3.AIE COF介導的局部熱療能夠促進交感神經節周圍白色脂肪組織褐變,并改善神經節周圍免疫炎癥微環境,間接調控心臟交感神經活性,抑制惡性心律失常事件。

4.AIE COF具有出色的光熱穩定性,在經過16個循環后仍然保持有效,而常規的小分子光熱劑(ICG)在僅經過5個循環后就失去了效果。

6.首次將AIE COF介導的光熱效應用于神經調控防治大型犬類動物急性心肌梗死后惡性心律失常的發生,這種非藥物、非侵襲性的無創可逆神經調控策略,有助于在心肌梗死患者中降低惡性心律失常等不良事件發生率,從而發揮心臟保護作用,進一步拓展了神經調控防治心血管疾病的臨床應用價值。

圖7. AIE COF介導的光熱療法改善神經節周圍免疫炎癥微環境,協同發揮心臟保護作用

全文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202304620

通訊作者簡介

唐本忠,香港中文大學(深圳)理工學院院長、校長學勤講座教授。分別于2009年、2013年、2017年和2020年當選為中國科學院院士、英國皇家化學學會會士、亞太材料科學院院士和發展中國家科學院院士。作為AIE概念的提出者和研究的引領者,唐本忠院士發表學術論文2000多篇,總引用超過十六萬次,h因子為178。自2014年以來,連續入選化學和材料雙領域高被引用科學家。唐本忠教授先后獲得多項榮譽及獎勵,如國家自然科學一等獎(2017),何梁何利科學與技術進步獎(2017)、第27屆夸瑞茲密國際科學獎(2014)、美國化學會高分子學術報告獎(2012)、國家自然科學二等獎(2007)、裘槎高級研究成就獎(2007)、中國化學會高分子基礎研究王葆仁獎(2007)和愛思唯爾出版社馮新德聚合物獎(2007)等。現任德國Wiley出版社發行的Aggregate《聚集體》雜志主編以及20多家國際科學雜志顧問、編委或客座編輯等。

余鋰鐳,醫學博士,主任醫師(一級),教授(三級),博士生導師。現任武漢大學人民醫院黨委副書記,武漢大學人民醫院心血管醫院副院長、冠心病診療中心主任、心臟結構修復中心主任,武漢大學人民醫院分子醫學研究院執行院長,湖北省醫師協會副會長、省重點實驗室執行主任(自主神經調控)。

獲國家“萬人計劃”、國家衛生健康突出貢獻中青年專家、全國向上向善好青年、全國優秀共產黨員、全國抗疫先進個人、國家教學名師。美國心臟病學會Fellow(FACC)、歐洲心臟病學會Fellow(FESC),任Cardiovasc Innov Appl副主編等。致力于心血管疾病的交叉創新轉化研究,主持國家 “萬人計劃”、國家自然科學基金(5項)、省自然科學基金創新群體、省杰青等17項。近年以第一或通訊作者(含共同)發表創新研究70余篇,主要發表在Circulation、JACC、Adv Mater、Natl Sci Rev、Adv Funct Mater、Nano Energy、Adv Sci、JACC Cardiovasc Interv、Cardiovasc Res、Basic Res Cardiol等期刊,被Cell、JAMA、Nat Rev Cardiol、Nature Reviews Materials等期刊引用3300余次。研究獲省科學技術進步一等獎兩項(2018年、2022年)、中華醫學科技獎、美國心臟病學院心臟介入“青年成就獎”(全球每年2人)、第66、67屆美國心臟病學院中國原創研究一等獎等。研究被美國心臟協會(AHA)及Medpage Today聯合報道,被《中華心律失常學》雜志評為當年心律失常領域全球十大研究進展之一。

江洪,醫學博士,主任醫師(一級),教授(二級),博士生導師。武漢大學人民醫院內科主任、內科教研室主任、心內科主任、住培和專培基地主任。國務院政府特殊津貼專家,賽克勒中國醫師年度獎獲得者,獲全國衛生系統先進工作者、“白求恩式好醫生”等榮譽稱號。擔任中華醫學會心血管病學分會常委兼急重癥學組組長、中華醫學會心電生理和起搏分會常委兼室性心律失常工作組副組長、中國醫師協會心血管內科醫師分會心律學專業委員會副主任委員、中國生物醫學工程學會心律分會副主任委員、中國醫學裝備協會心血管裝備技術專業委員會副主任委員、湖北省醫學會心血管病學分會主任委員等。

長期致力于心血管疾病臨床防治及創新轉化研究。近年以通訊作者在Circulation、JACC、Adv Funct Mater、Nano Energy、JACC Cardiovasc Interv、Cardiovasc Res等期刊發表創新轉化研究100余篇。獲國家科技進步二等獎3項,湖北省科技進步一等獎5項,華夏醫學科技獎一等獎等。主持國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目及面上項目等20余項。

鄧鶴翔,武漢大學化學與分子科學學院副院長。2007年在復旦大學取得學士學位,導師為趙東元院士。2011年在加州大學洛杉磯分校取得化學博士學位,導師為Omar Yaghi。2012年至2013年先后在加州大學洛杉磯分校、加州大學伯克利分校勞倫斯國家實驗室從事博士后工作。2013年加入武漢大學化學與分子科學學院,任青年學科帶頭人。2020年獲得國家杰出青年基金資助。主要研究方向為分子定制介孔晶體的設計與合成、選擇性催化、氣體吸附與分離和生物大分子的負載等,目前已在Nature,Science,Nature Chemistry等國際一流期刊上發表論文50余篇。

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士與趙征教授團隊《ACS Nano》綜述:聚集誘導發光材料實現高分辨生物成像 2025-01-07

- 港中深唐本忠院士/北理工黎朝 AM:基于AIE活性納米復合水凝膠的可穿戴交互式信息-傳感材料 2024-03-23

- 江南大學皮付偉教授 Angew:基于偶氮-吡啶骨架的COFs薄膜 - 兼具高穩定性與多重應用性能 2025-06-26

- 福州大學林子俺研究員團隊 AFM:一種具有自氧化特性的鄰位二羥基廣譜抗菌共價有機框架水凝膠用于促進糖尿病傷口愈合 2025-05-06

- 東華大學廖耀祖/張衛懿課題組 AFM:納米限域聚卡賓@共價有機框架用于電子廢棄物中高效捕獲金 2025-05-02

- 暨南大學羅丙紅/丁珊團隊 AHM:具光熱效應和生物活性劑多效聯合水凝膠“時序調控”治療骨肉瘤相關骨缺損 2024-09-10