大自然與人工的精巧設計是很多科學領域起源與發展的重要推動力。有機半導體是一類新型半導體材料,在柔性、大面積電子學領域有廣闊的應用前景。目前,科學家通過精巧的分子設計,開發了數以萬計的有機半導體分子,獲得了豐富的物性。傳統觀點認為分子結構是這些物性的本征起源,但是否存在自然界的其他因素主導著有機半導體的物性一直未被揭示。

雜質即便在痕量水平下也會顯著影響半導體的光電性質,對其認知和調控是現代半導體理論體系和應用技術的基石。氧是自然界的重要物質,材料和器件的許多性質都與之密切相關。氧長期以來被認為是載流子陷阱,會造成遷移率衰減和穩定性問題。這種理解在實驗上來源于傳統的脫氧方法,例如退火和升華。然而,傳統方法純化的有機半導體內是否仍存在痕量氧一直未被證實,因此,關于氧的作用以及有機半導體本征性質的研究結論有待商榷。

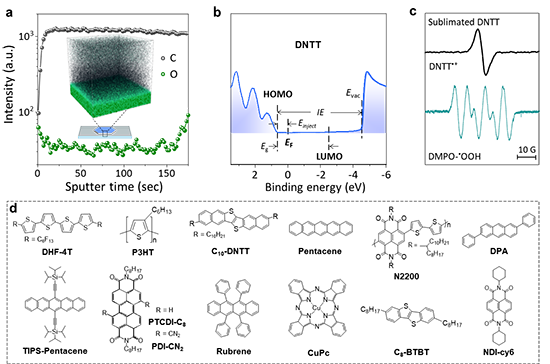

最近,天津大學分子聚集態科學研究院李立強-陳小松課題組揭示了有機半導體內普遍存在痕量(10^-15/cm3)氧,其與有機半導體相互作用,形成超氧根陰離子自由基和有機半導體陽離子自由基,這是一種p型摻雜狀態。有機半導體內的這種電荷轉移摻雜所形成的給受體相互作用約為0.1eV,遠高于常規有機半導體分子熱蒸發所需的能量(~0.05 eV),所以常規的退火和升發方法難以清除痕量的摻雜氧。

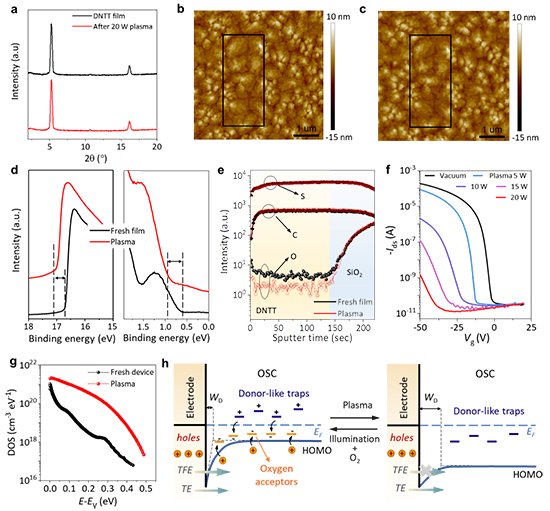

研究者開發了一種基于軟等離子體的無損脫氧方法,成功實現了有機半導體中的痕量氧脫附(即去摻雜)。去摻雜后,有機半導體的場效應性質發生顯著衰減,由此揭示出痕量氧摻雜能夠預先填充禁帶內的電荷陷阱,是有機半導體材料和器件所表現出的p型性質的來源。這項發現意味著此前大量關于有機半導體“本征性質”的研究實際上都是基于“自然摻雜”的材料,該發現能夠解釋目前有機半導體領域內諸多難以理解的現象,有助于基礎理論體系的完善。

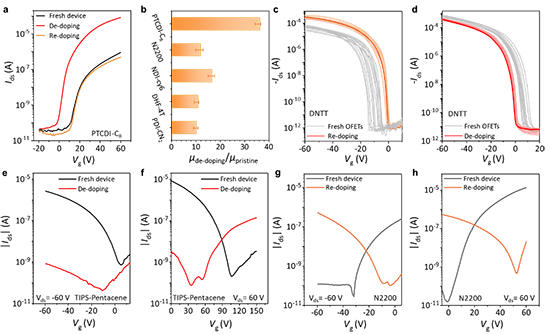

研究者還開發了光氧協同處理再摻雜技術:將去摻雜的器件置于O2中光照能夠可控地逆轉去摻雜過程,即在去摻雜過程中消失的p型性質能夠可控地恢復,這進一步有力地證明了氧是有機半導體p型性質的來源。與之相反, n型性質則在去摻雜過程中大幅提高,通過再摻雜后復原,這也表明痕量氧是有機半導體電子輸運能力受限的關鍵因素。基于去摻雜和再摻雜技術,可實現對于有機半導體關鍵電學性能(如極性、電導率、閾值電壓和遷移率)的無損精確調控。這項工作擴大了有機半導體材料的可探索性能空間,為其本征光電性質和可控摻雜的研究開辟了新思路。

這一成果近期發表在Nature Communications上,第一作者為天津大學博士后黃憶男,李立強教授和陳小松副教授為該論文的通訊作者。天津大學有機集成電路教育部重點實驗室、天津市分子光電科學重點實驗室胡文平教授對本研究提供了支持和指導。該研究工作得到了國家重點研發計劃,國家杰出青年科學基金,國家自然科學基金,天津市自然科學基金,海河實驗室的資助,并獲得蘇州納米真空互聯實驗站(Nano-X)的技術支持。

論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-44897-w

Yinan Huang, Kunjie Wu, Yajing Sun, Yongxu Hu, Zhongwu Wang, Liqian Yuan, Shuguang Wang, Deyang Ji, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, Zhongmiao Gong, Zhiyun Li, Xuefei Weng, Rong huang, Yi Cui, Xiaosong Chen*, Liqiang Li*, and Wenping Hu

Unraveling the crucial role of trace oxygen in organic semiconductors

Nat. Commun. 2024, 15, 626.

- 南郵黃維院士、賴文勇教授團隊 Nat. Mater.:有機半導體拉曼激光取得突破性進展 2025-04-10

- 北京大學雷霆團隊 Sci. Adv.:高電學性能的超韌有機半導體纖維的連續制備 2024-04-05

- 西安工程大學樊威/曼徹斯特大學李翼團隊 ACS Nano:一種抗汗液干擾、高靈敏有機半導體纖維體溫傳感器 2023-10-26

- 中科院福建物構所廈門稀土材料研究中心高鵬研究員課題組 Small:揭示可控摻雜供體-受體共聚物中增強的熱電性能:區域規整性的影響 2023-01-08

- 國家納米科學中心石墨烯可控摻雜研究取得新進展 2010-12-10