利用豐富的太陽能直接催化海水制氫在資源、環境、經濟方面具有明顯的優勢。近幾十年來,先進材料和理論的發展提高了光催化制氫的效率和適用性。然而,光催化劑活性不足、海水中鹽分對催化劑的負面影響以及缺乏合適的大規模反應平臺等挑戰仍未得到解決。近日,深圳大學王元豐等研究人員提出了一種新的策略:構建基于潤濕界面的多尺度層級結構的有機光催化海水制氫平臺,該研究結果為實現高催化活性、方便制備且可規模化的光催化制氫提供了一種新的思路。

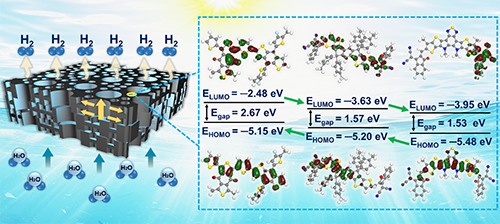

圖1 基于潤濕界面的多尺度層級結構的有機光催化制氫平臺機理圖。

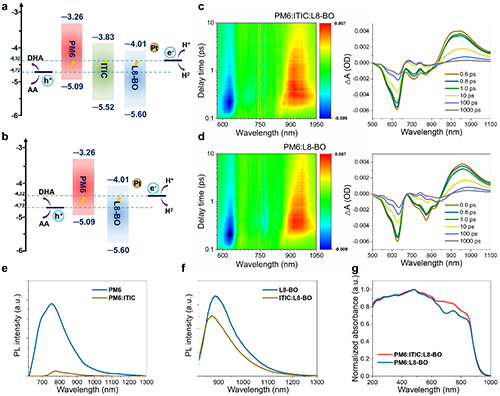

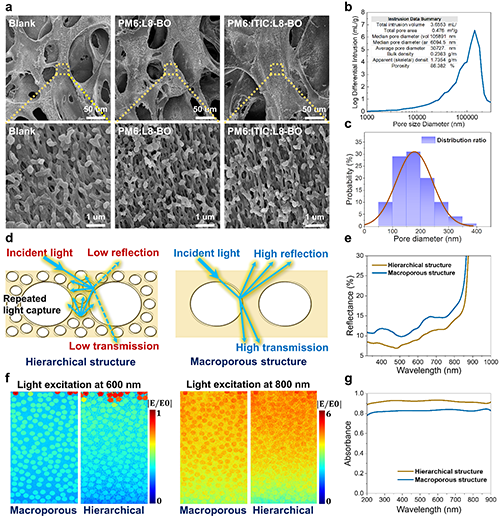

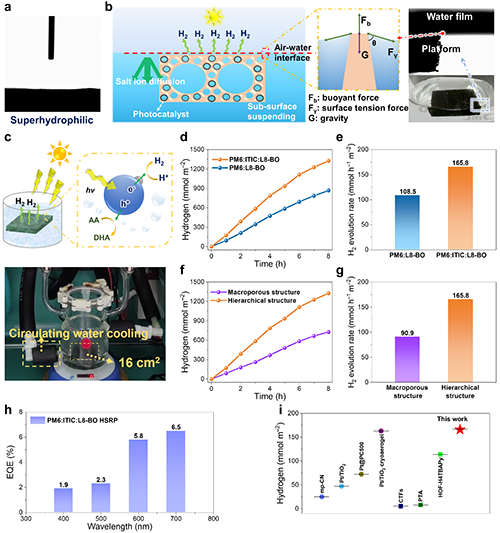

本研究基于光敏材料分子尺度的梯度能級排列,并結合具有微納米尺度的分級孔結構的超浸潤木質纖維基底,構建了一種新型的多尺度層級結構的有機光催化制氫平臺。與傳統的給體-受體體系相比,該三元體系促進了電荷轉移并增強了光催化活性。同時,該平臺的潤濕層級孔結構界面賦予了其反復捕獲光能和在水面下自懸浮的能力,從而同時提高了光利用效率并減少了鹽沉積,展現出良好的耐久性。在氙燈照射下,該有機催化平臺在犧牲劑存在時的析氫速率達到165.8 mmol h?1 m?2,超過了大多數報道的無機系統。在構建的可規模化系統上(1600 cm2),該平臺在連續五小時的日照內(正午時段)從海水中產生了80.6 ml m?2的氫氣。更重要的是,這種跨學科的創新方法,涵蓋了分子和微納結構兩個層面,為光催化制氫向真正應用導向型發展提供了方向。未來,通過調控分子結構以促進電荷轉移、構建優化微觀結構以捕捉更多光能,以及設計先進界面以增強工作耐久性,可以預見將開發出更高效的制氫平臺。

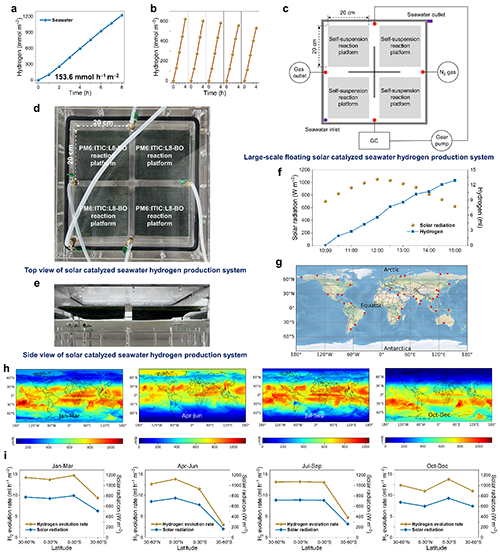

圖5 (a) 海水中PM6:ITIC:L8-BO平臺析氫曲線;(b) 海水中PM6:ITIC:L8-BO平臺的析氫循環實驗;(c) 可規模化的自懸浮制氫設備示意圖;(d)、(e) 總面積為1600 cm2的自懸浮制氫設備照片;(f) 太陽輻射強度的變化和可規模化設備產氫量;(g) 世界主要河流和河口的分布;(h) 全球光強的月分布;(i) PM6:ITIC:L8-BO平臺在不同地區的析氫速率預測。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202412794

課題組誠聘博士后,提供38萬以上基本年薪(根據最新政策),博士后出站留深圳從事科研工作,可獲得30萬元科研資助,并有綠色通道留校任教師崗位(荔園留菁計劃:每年有專門名額留給博后轉為教職),歡迎具有高分子化學、紡織化學、微納米材料表界面設計等研究背景或興趣的博士畢業生加盟,課題選擇自主性大,鼓勵探索,組內氛圍活潑和諧!詳細咨詢:wangyuanfeng@szu.edu.cn。

- 四川大學肖嘯課題組 Nat. Commun.:有機光催化劑助力廢棄塑料的升級回收 2025-05-19

- 河北大學陳衛平課題組《Macromolecules》:極低有機光催化劑/Cu催化劑負載的可見光誘導原子轉移自由基聚合 2023-06-04

- 北京化工大學向中華教授課題組在光催化海水制氫領域取得新進展 2019-11-02