腦卒中是世界上第二大死亡原因,也是導(dǎo)致嚴重殘疾的最常見原因,其中缺血性腦卒中(CIS)大約占所有腦卒中病例的 80%。由于受時間窗限制以及低的再通率,缺血性腦卒中患者從血管再通中的獲益并不理想。CIS涉及復(fù)雜的病理生理機制,包括神經(jīng)元細胞損傷級聯(lián)反應(yīng)、炎癥級聯(lián)反應(yīng)和血腦屏障破壞和腦水腫等。目前臨床上不僅極度缺乏有效的腦卒中防治藥物,同時還存在因血腦屏障導(dǎo)致的藥物腦部遞送效率極低等瓶頸問題。

冰片(Borneol)是一種脂溶性雙環(huán)單萜,具有可逆性打開血腦屏障、增強微循環(huán)、抗凝、抗炎等作用,在治療腦部疾病方面應(yīng)用較廣。但是冰片的使用過量可導(dǎo)致中樞神經(jīng)系統(tǒng)急性過度興奮、過敏反應(yīng)等副作用。此外,冰片不能有效阻斷由上游細胞內(nèi)鈣超載引發(fā)的神經(jīng)元中多個下游細胞死亡途徑和連續(xù)激活。BAPTA-AM是一種細胞可滲透的鈣離子螯合劑,進入細胞后被酯酶水解成BAPTA,能快速選擇性結(jié)合細胞內(nèi)游離Ca2+。課題組前期的工作表明,BAPTA-AM作為抗細胞死亡、搶救瀕危細胞藥物,用于以細胞迅速和大規(guī)模損傷為特征的疾病危重急癥有極佳的研發(fā)前景 (ACS Nano 2023, 17, 472-491; Small 2023, 202206936; Adv. Sci. 2023, 2207448; Chem. Eng. J. 2024, 480, 148283; ACS Nano 2024, 18, 11778–11803; ACS Nano 2024, 18, 19283?19302)。

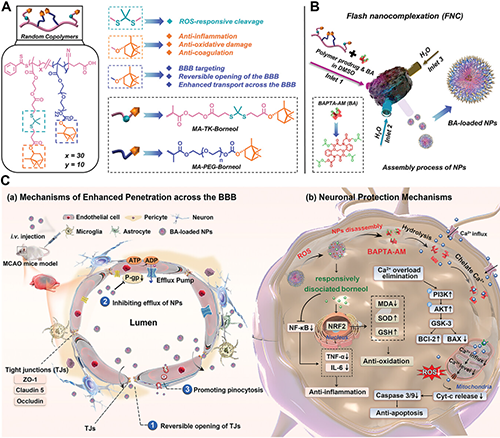

來自中國海洋大學(xué)的何治宇教授和于良民教授團隊擬采用 BBB 滲透增強劑冰片與具有活性氧響應(yīng)性能結(jié)構(gòu)以及聚乙二醇 (PEG) 結(jié)構(gòu)共價結(jié)合,分別得到疏水單體 (MA-TK-Borneol) 和親水單體 (MA-PEG-Borneol), PEG 的引入可有效避免網(wǎng)狀內(nèi)皮系統(tǒng)的攝取,實現(xiàn)體內(nèi)長循環(huán)。在制備過程中采用FNC 技術(shù),對NPs的自組裝過程進行動力學(xué)控制,實現(xiàn)快速高效的混合,生產(chǎn)出粒徑小 (~ 42.3 nm)、成分均勻 (PDI:~ 0.221)、膠體穩(wěn)定性好 (在室溫下穩(wěn)定7天)、包封效率高的NPs,同時實現(xiàn)連續(xù)、大比例放大、批量再現(xiàn)性高的制備工藝。 冰片分子既作為親水鏈末端的腦靶向功能單元 (靶頭),又作為疏水鏈末端單元為遞送藥物提供疏水作用力(載藥)。同時載體可實現(xiàn)病灶微環(huán)境響應(yīng)釋藥并解離疏水區(qū)冰片活性結(jié)構(gòu),發(fā)揮腦保護作用 (神經(jīng)保護劑),達到治療的目的。(圖1)

圖1 聚合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)、BA-loaded NPs的制備路線及治療機制示意圖。

研究團隊認為基于冰片的聚合物前藥納米制劑 (BA-loaded NPs) 具有多功能性和廣泛適用性,可能成為一種通用的腦靶向遞送系統(tǒng),可用于多種嚴重腦部疾病,有效穿越血腦屏障并在受損腦組織中積聚,保持治療藥物在病灶核心的有效濃度。在缺血再灌注誘導(dǎo)的MCAO小鼠模型中,靜脈注射后,所制備的聚合物前藥納米載體能夠快速穿越血腦屏障并精準定位于腦缺血半暗帶,顯著提高腦內(nèi)生物分布。在1小時和3小時后,藥物分別達到總給藥量的7.6% ID/g和12.7% ID/g,明顯優(yōu)于目前普遍報道的腦內(nèi)給藥系統(tǒng)(通常低于1% ID/g,部分在1%~3% ID/g之間)。(圖2)

圖2. BA-loaded NPs的體內(nèi)分布圖

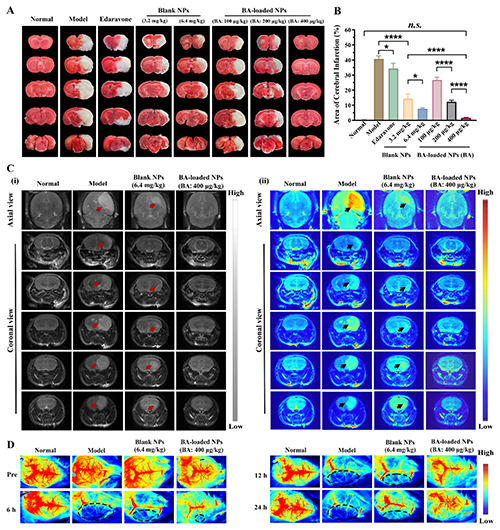

接下來,團隊使用TTC染色證明聚合物前藥納米載體可以有效減少腦梗死面積。MCAO小鼠的T2磁共振成像(MRI)掃描顯示,聚合物前藥納米制劑(BAPTA-AM: 400μg·kg-1) 組幾乎沒有出現(xiàn)梗死,且高信號區(qū)域顯著減少了96.3%。團隊通過實時檢測血流量反映腦部血流恢復(fù)情況,根據(jù)激光散斑血流成像儀可以直觀地觀察發(fā)現(xiàn),隨著時間的推移,聚合物前藥納米制劑組(BAPTA-AM: 400μg·kg-1)腦部血流量明顯增加。(圖3)

圖3. BA-loaded NPs的治療效果代表性圖

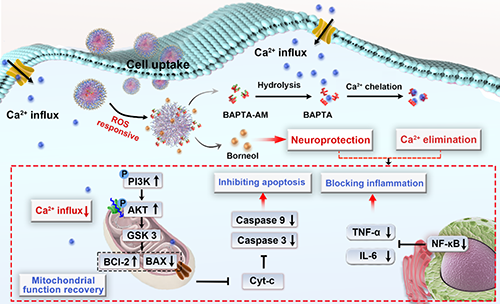

在分子水平上探究了制劑的治療作用,聚合物前藥納米制劑強烈激活了p-PI3K/p-Akt信號,并調(diào)節(jié)了下游的Bcl-2/Bax/Cyto-C/caspase3,9信號通路。同時阻斷NF-κB/TNF-α/IL-6 信號通路。聚合物前藥納米制劑的全身毒性可忽略不計,主要表現(xiàn)在小鼠器官組織沒有明顯的組織損傷或形態(tài)學(xué)變化,肝臟功能變化,并且沒有表現(xiàn)出心血管副作用,顯示出高度的生物相容性。由于其抗氧化特性和強大的細胞內(nèi)鈣離子清除能力,聚合物前藥納米制劑作為治療鈣超載相關(guān)的缺血再灌注損傷相關(guān)疾病的潛在策略具有相當(dāng)大的前景。

圖4. BA-loaded NPs的治療分子機制示意圖

以上研究成果以“Traditional Chinese medicine borneol-based polymeric micelles intracerebral drug delivery system for precisely pathogenesis-adaptive treatment of ischemic stroke”為題,發(fā)表于國際著名期刊Advanced Science(DOI: 10.1002/advs.202410889)。中國海洋大學(xué)博士研究生王亞男、馬旭濤以及碩士研究生王新媛為共同第一作者,通訊作者為何治宇教授和于良民教授。

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/advs.202410889

- 復(fù)旦大學(xué)占昌友教授團隊《Nano Today》:親和誘捕法實現(xiàn)生物介質(zhì)中PEG化聚合物膠束的高效分離-破譯聚合物膠束的體內(nèi)命運 2024-04-25

- 國科大屈小中教授課題組 Angew:在高分子-蛋白多層次結(jié)構(gòu)納米組裝體制備和應(yīng)用研究中取得進展 2024-02-27

- 西工大邵東燕、孔杰等 AHM:基于IL-15共激活的聚合物膠束構(gòu)建及其在NK細胞免疫治療中作用機制研究 2023-11-23

- 華科大楊光教授團隊《Bioact. Mater.》綜述:含有生物活性分子和干細胞的載體型水凝膠用于缺血性腦卒中治療 2025-03-09

- 海軍軍醫(yī)大學(xué)魯瑩教授團隊 ACS Nano封面文章:線粒體靶向氧化鈰納米酶治療缺血性腦卒中 2024-02-21

- 西南交大周紹兵教授、郭星教授團隊 《Adv. Mater.》:細菌外膜囊泡搭乘中性粒細胞增強缺血性腦卒中治療 2023-08-01