固態鋰金屬電池(LMBs)因其高能量密度和安全性被視為下一代儲能器件的重要發展方向。在固態電解質中,聚碳酸酯基電解質因其較寬的電化學窗口和較高的離子電導率,相較于傳統固態聚合物電解質表現出顯著優勢,成為極具潛力的候選材料。然而,聚碳酸酯電解質與鋰金屬負極之間存在的嚴重界面副反應會導致聚合物界面降解,進而影響電池的循環穩定性和性能。這一關鍵問題限制了聚碳酸酯基電解質在固態鋰金屬電池中的實際應用。因此,深入探究聚碳酸酯與鋰金屬的界面反應機制,并開發有效的界面穩定策略,對于推動高性能固態鋰金屬電池的發展具有重要意義。

近期,武漢理工大學徐林教授團隊與新加坡國立大學Chaobin He教授團隊合作,通過氟代丙烯酸酯單體和碳酸亞乙烯酯(VC)單體的原位共聚設計,成功制備出具有優異界面穩定性和電化學性能的聚酯基電解質PTV-SPE。該聚合物電解質可通過原位側鏈錨定作用屏蔽并保護環狀碳酸酯結構上的酯基,有效抑制聚碳酸酯基電解質與鋰金屬負極的界面降解,從而提升固態電池的界面穩定性。此外,本研究首次結合TOF-SIMS、XPS和AIMD等方法,系統研究了聚碳酸亞乙烯酯基聚合物電解質在鋰金屬界面的降解路徑。相較于已有研究,該工作提出了提高聚碳酸酯基電解質穩定性的新策略,為聚合物基固態鋰金屬電池的發展提供了新思路。該工作以“Anchoring Side Chains to Carbonate Groups for Reviving Stable Polycarbonate-Based Solid-State Lithium Metal Batteries”為題發表在《Journal of the American Chemical Society》上。文章第一作者是Hantao Xu,Wei Deng,Jingyuan Yu。文章第一單位是武漢理工大學。該研究得到國家自然科學基金委的支持。

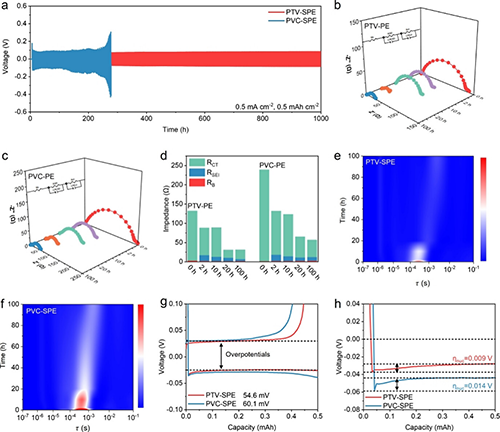

圖1. 固態電解質電化學性能。

圖2. 固態電解質界面穩定性。

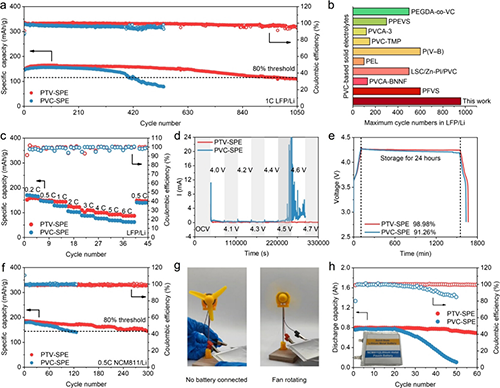

圖3. 固態鋰金屬電池性能。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c00760

通訊作者簡介

徐林,武漢理工大學材料復合新技術全國重點實驗室教授,博士生導師,入選國家級高層次青年人才項目。2013年在武漢理工大學獲博士學位,隨后在美國哈佛大學(2013-2016)和新加坡南洋理工大學(2016-2017)從事博士后研究。主要從事納米儲能材料與器件研究,包括固態電池、水系電池等高安全電池體系,重點圍繞納米材料界面的設計構筑、原位表征及電化學性能。研究成果發表在Nature Nanotech., Nature Commun., Adv. Mater., JACS, Angew. Chem., Adv. Energy Mater., Nano Lett., Chem, Joule等學術期刊。曾獲得國家自然科學二等獎、教育部自然科學一等獎、湖北省自然科學一等獎等科研獎勵。

Chaobin He, 新加坡國立大學材料科學與工程系教授,博士生導師,同時擔任新加坡科技研究局(A*STAR)材料研究與工程研究院(IMRE)首席科學家。于1994年在英國劍橋大學材料科學與冶金系獲得博士學位,隨后在劍橋大學卡文迪什實驗室和美國南密西西比大學從事博士后研究。1999年加入IMRE,2010年起在新加坡國立大學任教。主要從事聚合物基復合材料、功能性納米復合材料和綠色可持續材料的研究,涵蓋熱塑性纖維增強復合材料、氫/氨儲運復合材料、綠色塑料增韌、固態電池和熱電材料等方向。研究成果發表在Adv. Mater., JACS, Adv. Sci., ACS Macro Lett., Carbon, Macromolecules等期刊。

- 蘇大張正彪/王鑫團隊 Angew:一種通用且溫和的兩步法合成策略-利用生物基二醇與CO2制備可化學回收的聚碳酸酯及閉環CO2固碳 2025-03-07

- 浙江大學倪旭峰、凌君團隊 Macromolecules:由二氧化碳、1,3-丁二烯和生物基二醇合成功能性聚酯-聚碳酸酯共聚物 2025-01-07

- 吉大張越濤教授 Angew:低成本催化劑開啟閉環回收新篇章 2024-12-30

- 浙理工胡毅教授 ESM:由廢棄腈氯綸纖維制備的復合固態電解質 - 具有多個Li+傳輸通道,增強了鋰金屬電池的界面穩定性 2025-05-14

- 四川大學王玉忠院士團隊陳思翀教授/吳剛教授 Adv. Sci.:多尺度耦合復合準固態電解質助力火安全長壽命鋰金屬電池 2025-03-28

- 青島大學張健敏團隊《ACS Nano》:“剛柔相濟”多重分子作用網絡協同提升全固態電解質的電化學性能和安全性 2024-05-07

- 江南大學皮付偉教授 Angew:基于偶氮-吡啶骨架的COFs薄膜 - 兼具高穩定性與多重應用性能 2025-06-26