為實現水凝膠與各種材料的強韌粘接,哈佛大學鎖志剛教授課題組提出了含水材料的拓撲粘接法[1],并于近年來取得了一系列研究成果(參見文末列表)。近日,課題組進一步報道了通過設計分子拓撲結構實現了強韌的干-濕材料粘接。

干-濕材料拓撲粘接原理

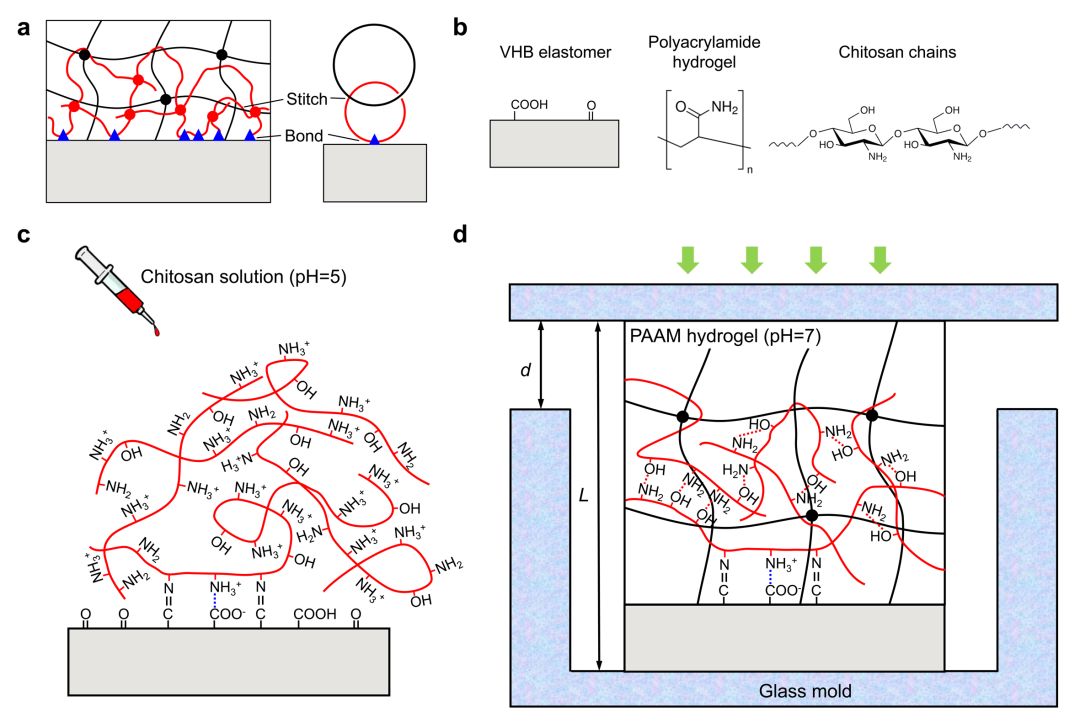

實現干-濕材料拓撲粘接的基本原理如下:一方面,作為“分子縫合線”的高分子鏈上需擁有特定的官能團與干材料(如金屬、彈性體、玻璃等)表面的官能團相匹配,從而有效地形成某種化學鍵。另一方面,這些高分子鏈可以擴散進入濕材料(如水凝膠、生物組織等)內部,交聯形成網絡,與濕材料本身的高分子網絡形成拓撲糾纏(圖1a)。在這種拓撲粘接下,要使界面脫粘,需要至少破壞一種高分子網絡或是界面的化學鍵。只要界面的化學鍵與形成高分子網絡的化學鍵都足夠強,即可形成干-濕材料的強韌粘接。

以聚丙烯酰胺(PAAM)水凝膠和VHB彈性體間的粘接為例。PAAM水凝膠本身沒有可供化學交聯的官能團。VHB為商用彈性體,其表面疏水。PAAM水凝膠與VHB之間的直接粘接非常弱,粘接能大致為0.5J/m2。通過對VHB表面進行化學表征,研究人員發現其表面存在羧基與酮基。研究人員選取殼聚糖(chitosan)作為高分子縫合線,并制備了pH = 5的殼聚糖溶液(圖1b)。首先,殼聚糖溶液澆蓋在VHB的表面。此時,一部分殼聚糖鏈既可以通過帶正電的氨基與VHB上帶負電的羧基形成靜電相互作用,又可以與VHB上的酮基反應形成亞胺基團,從而被吸附在VHB表面上,實現了殼聚糖與VHB之間的“鍵”(圖1c)。當pH = 7的PAAM水凝膠被迅速按壓上后,另一部分仍能自由移動的殼聚糖鏈可以擴散進入到PAAM網絡中去,在中性的環境中形成大量氫鍵,聚合成新的網絡,并與PAAM網絡互穿而形成拓撲糾纏,實現了殼聚糖與PAAM的“縫合” (圖1d)。這一“鍵-縫合”結構的拓撲粘接得以實現。由此得到的粘接能可以接近于PAAM凝膠本身的斷裂能。

圖1.“鍵-縫合”拓撲結構用于干-濕材料的粘接機理。

針對PAAM-VHB這一粘接體系,研究人員進一步研究了一系列因素對“鍵-縫合”拓撲結構形成的影響,包括粘接時間,凝膠pH,凝膠離子濃度,殼聚糖濃度和分子量。研究人員進一步使用了不同的高分子鏈來驗證該拓撲結構對實現強粘接的重要性。研究人員發現“縫合”形成的過程需要時間,粘接能隨著時間而變大,并且在20小時的時候保持穩定(圖2a),而“鍵”形成的過程非常迅速,在2分鐘左右的時間即可完成(圖2b)。由于殼聚糖的pKa在6.5附近,“縫合”的過程只有當凝膠的pH大于6.5的時候才能進行。實驗中驗證了該假設并測得最大的粘接能發生在pH=7左右(圖2c)。由于離子可以屏蔽官能團之間的相互作用,“鍵”的形成會受到離子濃度的影響。當凝膠中離子濃度高于2M,粘接能基本接近于零(圖3d)。殼聚糖的濃度和分子量決定了能否形成完整有效的縫合網絡。實驗結果顯示濃度與分子量越大,粘接能就越強(圖2e,f)。只要“鍵-縫合”拓撲結構中其中任何一個作用不能夠建立,粘接就會很弱甚至消失(圖2g)。

圖2. 一系列因素對粘接能的影響。

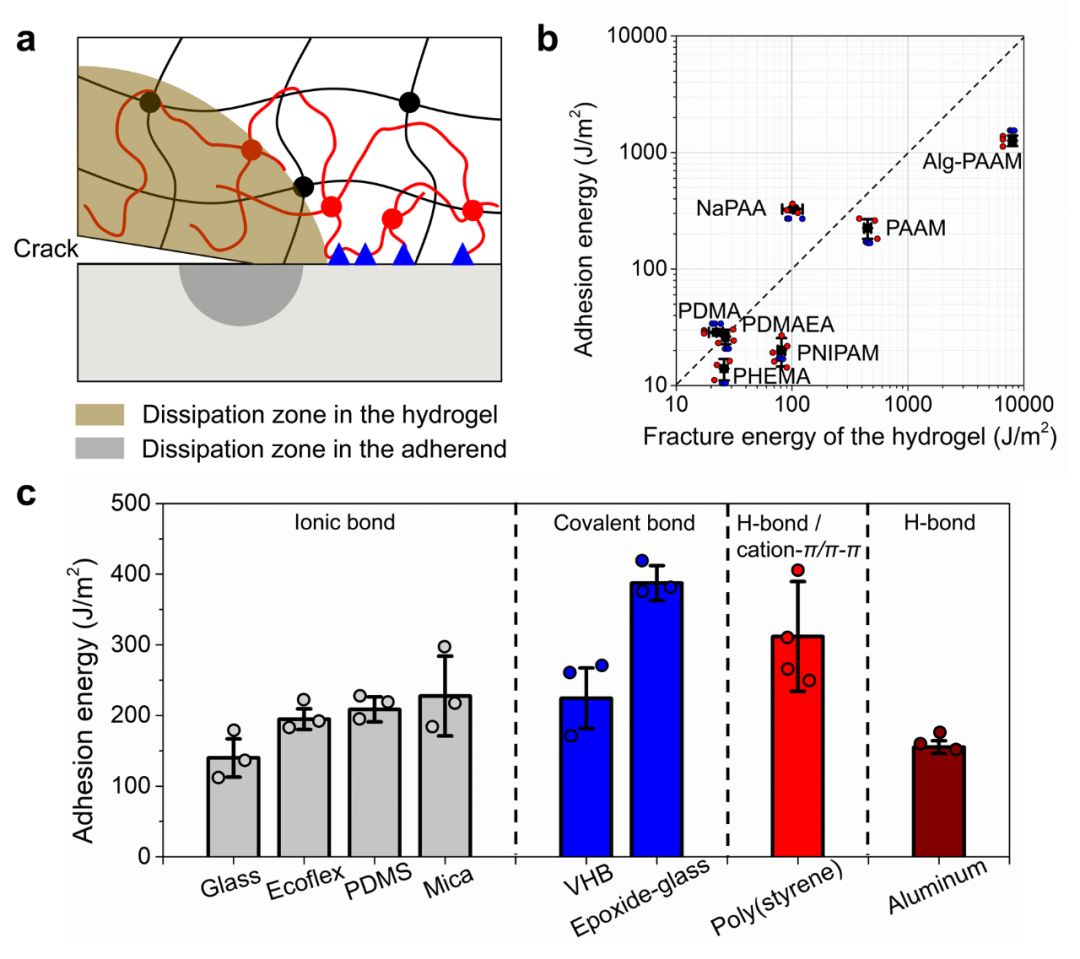

化學,力學,拓撲結構的協調作用

利用化學,力學,拓撲結構的協調作用,粘接能可以顯著地增強。其原理是:用合理的化學設計的拓撲結構可以使在脫粘前裂紋尖端的力傳遞到兩個粘接材料的內部,從而促使材料內部的非彈性變形而耗散能量,提升粘接能(圖3a)。研究人員用具有不同能量耗散能力的水凝膠來驗證這個原理。結果顯示,所有的粘接能均接近水凝膠本身的斷裂能。當使用韌性水凝膠的時候,粘接能可以達到1200 J/m2 (圖3b).研究人員進一步設計了不同種類的“鍵”,實現了PAAM凝膠對不同材料的強韌粘接(圖3c)。

圖3. 強韌粘接需要化學,力學,拓撲結構的協調作用。

“鍵-縫合”拓撲結構粘接的應用

“鍵-縫合”可以實現不同水凝膠與各種材料之間的組裝,從而為工程與醫學上的應用提供了廣泛前景。首先,水凝膠與彈性體可以設計組裝可穿戴的力電傳感器,并用來監測膝蓋在行走時的屈曲速率(圖4a)。它們還可以用來設計透明彈性體涂層創口貼,相比于水凝膠容易失水的性質,用彈性體涂層覆蓋的水凝膠可以減緩失水。該創口貼優良的防失水性能進一步在對小鼠皮膚的粘接中得到驗證(圖4b)。研究人員還展示了“鍵-縫合”拓撲粘接的可控脫粘。在90度剝離測試中,當用酸性溶液直接滴在界面處時,殼聚糖縫合網絡被破壞從而脫粘,剝離的VHB表面非常干凈平整;而用水直接滴在界面處時,殼聚糖網絡仍保持完整,強韌粘接導致VHB剝離界面留有一層水凝膠殘余(圖4c)。最后,研究人員還展示了“鍵-縫合”拓撲粘接可用于水下粘接(圖4d)。

圖4.“鍵-縫合”拓撲結構的應用。

總結與展望

設計不同的高分子拓撲結構可以實現各個材料之間的粘接。本文設計的“鍵-縫合”拓撲結構實現了水凝膠與其他材料的強韌粘接。強韌粘接需要化學,力學,拓撲結構的協同作用。更多的拓撲結構有待去探索,以適合更多地粘接組合與兼容不同的加工工藝。此外,更多的功能可以融合到粘接中去,例如永久粘接,按需脫粘,降解脫粘等。水凝膠粘接領域提供了無窮無盡的創新空間。

該研究工作發表在ACS Applied Materials and Interfaces。論文第一作者為楊加偉博士(哈佛大學博士),第二作者為白若冰博士(哈佛大學博士,加州理工博后)。其他合作者有加拿大麥吉爾大學李劍宇教授,南方科技大學楊燦輝教授,河南大學姚晰教授,美國匹茲堡大學劉綦涵教授,美國哈佛大學Joost J. Vlassak教授及David J. Mooney教授。哈佛大學、美國科學院與工程院院士鎖志剛教授為論文通訊作者。

哈佛大學鎖志剛教授課題組拓撲粘接法的相關論文:

1. Yang, Jiawei, Ruobing Bai, and Zhigang Suo. "Topological adhesion of wet materials." Advanced Materials 30, no. 25 (2018): 1800671.

2. Gao, Yang, Kangling Wu, and Zhigang Suo. "Photodetachable adhesion." Advanced Materials 31, no. 6 (2019): 1806948.

3. Yang, Jiawei, Ruobing Bai, Baohong Chen, and Zhigang Suo. "Hydrogel adhesion: A supramolecular synergy of chemistry, topology, and mechanics." Advanced Functional Materials(2019): 1901693.

4. Yang, Hang, Chenghai Li, Jingda Tang, and Zhigang Suo. "Strong and Degradable Adhesion of Hydrogels." ACS Applied Bio Materials (2019).

5. Steck, Jason, Jiawei Yang, and Zhigang Suo. "Covalent Topological Adhesion." ACS Macro Letters 8 (2019): 754-758.

6. Yang, Jiawei, Ruobing Bai, Jianyu Li, Canhui Yang, Xi Yao, Qihan Liu, Joost J. Vlassak, David J. Mooney, and Zhigang Suo. "Design molecular topology for wet-dry adhesion." ACS applied materials & interfaces (2019).

論文信息與鏈接

Yang, J., Bai, R., Li, J., Yang, C., Yao, X., Liu, Q., Vlassak, J.J., Mooney, D.J. and Suo, Z., 2019. Design molecular topology for wet-dry adhesion. ACS applied materials & interfaces.

- 中南民族大學秦四勇、黃蓉團隊 AFM:具有分層結構的可注射肽液晶水凝膠指導成肌細胞排列 - 促進肌肉功能恢復 2025-07-09

- 西南林大杜官本教授、楊龍研究員團隊 Nat. Commun.:碳化聚合物點誘導結晶域集成取向調控構建強健和堅韌水凝膠 2025-07-07

- 中山大學吳丁財/黃榕康/鄭冰娜/王輝團隊 Adv. Mater.:具有長駐留性的可注射多孔炭納米酶水凝膠實現腫瘤的協同治療 2025-07-04

- 西安交大郭保林教授、憨勇教授、趙鑫副教授團隊 NSR:在耐藥細菌感染的運動部位創面全過程管理上取得新進展 2025-06-12

- 南華大學魏華/喻翠云/張海濤團隊 CRPS:環刷拓撲結構球形核酸通過中性粒細胞極化增強肝細胞癌基因-免疫治療 2025-05-04

- 清華大學李琦課題組 Nat. Mater.: 分子拓撲結構設計實現極端工況高效介電儲能 2025-02-15