銀屑病又稱“牛皮癬”,是一種常見的慢性炎癥性皮膚疾病,全球人口患病率約為2-3%。由于銀屑病病程較長,病癥頑固,目前臨床尚未很有效治愈銀屑病的方法。常見的治療手段如皮膚涂抹糖皮質激素以及維他命D派生物一般只對輕癥有作用,并且還會帶來如對皮膚產生刺激性等不良反應。而對于銀屑病重癥病人所采用的抗TNF-α生物制劑等系統性治療,長期使用會給病人帶來高的感染或患癌風險。

盡管銀屑病的發病機理很復雜,近年有報道指出游離核酸(cfDNA)在銀屑病進程中發揮著關鍵的作用,臨床數據顯示在銀屑病重癥病人的血漿中cfDNA含量明顯上升,而進一步的研究也表明在破損皮膚中大量存在的抗菌肽LL37可與銀屑病病人自身DNA形成免疫復合物打破免疫耐受,引起非正常免疫反應。因此,中山大學陳永明教授和劉利新副教授團隊創新性地將陽離子聚合物納米顆粒(cNP)涂抹到銀屑病皮膚上進行局部治療,利用cNP與cfDNA的高結合力來破壞DNA-LL37免疫復合物,抑制核酸復合物引起漿細胞樣樹突狀細胞和原代表皮細胞的激活,達到了減緩銀屑病模型中紅斑、鱗屑、硬化等癥狀。值得一提的是cNP在銀屑病樣食蟹猴中仍然發揮出有效的治療效果,且cNP在皮膚各層有較多的積累,卻沒有過多進入系統循環去各個臟器,因此沒有產生明顯的系統毒性,具有很好的臨床轉化前景。

圖1. 局部涂抹cNP抑制銀屑病中免疫反應的原理示意圖。

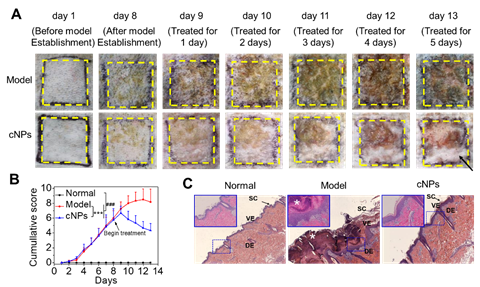

圖2. 外用cNP治療銀屑病食蟹猴的結果:(A)皮損表觀變化;(B)PASI得分;(C)皮損組織切片HE染色。

這些研究結果展現一個結合游離核酸材料作為外用藥治療皮膚炎癥的嶄新策略,尤其是在非靈長目實驗動物上取得效果表明該項研究具有很高的臨床轉化前景,有望進一步用于銀屑病臨床治療中。相關成果以“Topical nanoparticles interfering with the DNA-LL37 complex to alleviate psoriatic inflammation in mice and monkeys”為題,于2020年7月31日發表在國際著名學術期刊Science Advances。中山大學材料科學與工程學院博士研究生梁慧怡為第一作者,劉利新副教授和陳永明教授為共同通訊作者。該項研究得到廣東省“珠江人才”計劃引進創新創業團隊項目和國家自然科學基金的支持。

論文連接:https://advances.sciencemag.org/content/6/31/eabb5274

- 西工大李鵬教授課題組 Sci. Adv.:可選擇性殺滅ESKAPE耐藥菌的含氟兩親性陽離子聚合物 2024-09-01

- 港中深唐本忠院士/北師大何本釗 Angew:吡啶鎓-炔點擊聚合 2024-05-04

- 中科院深圳先進院阮長順團隊 AFM:小分子陽離子聚合物增強海藻酸鹽生物墨水的打印性和生物活性 2023-12-14

- 山東大學崔基煒教授團隊 ACS Nano: 硬度可調的聚乙二醇納米顆粒調節納米-生物相互作用,增強靶向藥物遞送 2025-06-12

- 上科大葉春洪課題組 Nat. Commun.:超高等離子體手性光學信號的構筑及動態調控 2025-06-08

- 四川大學李建樹教授/謝婧副研究員、大連理工孫文研究員 AFM:一種具有pH響應性和軟骨滲透能力的超分子納米顆粒治療骨關節炎 2025-04-30