二維共價有機框架材料具有周期性的二維分子框架和長程有序的層層π堆疊結構,展現了寬波段的光吸收能力以及分子框架內和層間的快速電荷遷移特點,具有可見光催化分解水產氫的應用潛力。然而,二維COF層間的相互作用較弱,在光催化過程中難以保持高度有序的堆疊結構,不僅限制了光生電荷在層間的遷移,而且平面分子框架也會發生構象變化,這導致了光催化產氫的不穩定以及較低的效率。

近日,復旦大學郭佳教授團隊聯合中國科技大學徐航勛教授、臺北原子與分子科學研究所Kaito Takahashi副研究員,提出了在COF孔道中填充高分子量PEG以提高COF光催化性能的策略。在不改變COF能帶性質的條件下,在一維孔道中穿插高分子量的線性PEG鏈,有效減少了COF在光催化中堆疊結構的削弱甚至剝離,維持了載流子的高效傳輸通道,從而實現光催化產氫性能的提高和產氫速率的穩定。

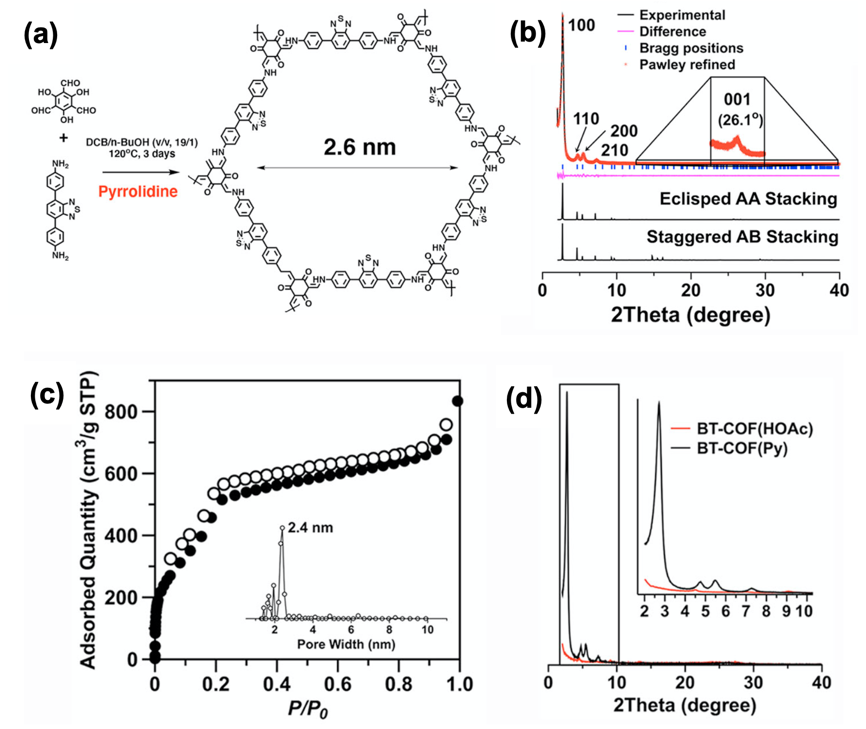

圖1.(a)溶劑熱合成BT-COF。(b)BT-COF的PXRD圖譜以及結構模擬。(c)BT-COF的氮氣吸脫附曲線以及孔徑分布。(d)吡咯烷和醋酸分別催化合成BT-COF的PXRD圖譜比較。

該工作以吡咯烷為催化劑(如圖1所示),在溶劑熱條件下合成了含有苯并噻二唑單元的酮-烯胺式二維COF(BT-COF),相比與醋酸催化合成的COF,采用有機堿催化的材料顯示了更好的結晶結構,具有高度有序的AA堆疊排列,對應于(100)面的晶疇尺寸為44.6 nm,BET比表面積達到了1471 m2 g?1,同時具有與模擬結構相一致的單一孔道尺寸分布,這樣的多孔晶態結構有利于在長程的一維孔道中填充線性PEG聚合物。在減壓退火的條件下,可在BT-COF中負載分子量2萬的PEG長鏈(PEG@BT-COF)。通過二維核磁譜和廣角X射線散射證明了PEG受限在孔道中,并且在最大PEG填充量時仍保持了絕大部分的BT-COF晶態結構,對應于(100)面的晶疇尺寸為38.4nm。采用粗粒化模型,明確了PEG線團以拉長的構象受限于2.4nm的孔道內,并且通過氫鍵牢牢穩定了COF多層堆疊結構,由此說明當使用最大量的PEG填充,就可形成最多的“榫卯結構”來穩定二維COF的結晶性。

圖2. (a) 光沉積Pt納米粒子對BT-COF和PEG@BT-COF的結構影響。(b)BT-COF和PEG@BT-COF的能級圖。(c)BT-COF和PEG@BT-COF的表觀量子效率比較。(d)可見光輻照時間和產氫量的關系圖。(b) 可見光分解水產氫的長循環測試。

理論計算說明了COF具有合適的分解水產氫的能帶結構,并且面外的激子擴散速率要遠大于面內,但會受到層間堆積結構的顯著影響。在光催化測試中發現(如圖2所示),單純的BT-COF在光沉積Pt納米粒子時,疊層結構就已破壞,由此影響了光催化分解水的產氫速率;而在PEG@BT-COF的光催化反應中,不僅產氫速率達到了11.14 mmol h-1 g-1,表觀量子效率提高到11.2%(420nm),并且在48h的長循環實驗中,6次循環的產氫速率僅下降8%;相比而言,BT-COF的產氫速率和表格量子效率僅為7.70 mmol h-1 g-1和6.5%(420nm),并且長循環中產氫速率下降了21%。在光催化反應后,回收的BT-COF僅保存了一半的晶疇尺寸,而回收的PEG@BT-COF能很好保存原來的結晶性。由此在光物理測試中(如圖3所示),體現了更大的光電流、更小的阻抗和更長的激子壽命。這一“榫卯”策略同樣適用于其他種類COF來提高光催化產氫性能,并且有望能進一步發展出主客體D-A性質的新型COF基光催化體系。

圖3. 光催化循環48h后回收樣品的(a)PXRD圖譜、(b)瞬態光電流響應、(c)Nyquist曲線和(d)激發態熒光衰減曲線。

該工作發展了線性聚合物PEG穿插COF孔道的策略,穩定并增強了COF的有序堆疊結構,從而提高了光生電荷的遷移,促進了COF的光催化分解水產氫性能。這一策略能夠使二維COF充分發揮高度有序堆疊結構的優勢,為COF材料在光電領域的應用提出了新思路。

這一成果以“PEG-stabilized coaxial stacking of two-dimensional covalent organic frameworks for enhanced photocatalytic hydrogen evolution”為題發表在Nature Communications, 2021, 12, 3934。論文的第一作者為復旦大學高分子科學系博士后周婷,共同第一作者是中國科學技術大學博士后王磊,通訊作者為郭佳教授,共同通訊作者為中國科學技術大學徐航勛教授和臺北原子與分子科學研究所Kaito Takahashi副研究員。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-24179-5

- 西湖大學程建軍教授團隊 ACS Nano:闡釋脂質納米顆粒(LNP)的PEGylation修飾在肝臟mRNA遞送中的構效關系 2025-02-05

- 復旦大學占昌友教授團隊:羥基PEG可規避人群預存抗PEG抗體 - 助力LNP高效遞送 2024-10-30

- 復旦大學占昌友教授團隊《Nano Today》:親和誘捕法實現生物介質中PEG化聚合物膠束的高效分離-破譯聚合物膠束的體內命運 2024-04-25

- 江南大學皮付偉教授 Angew:基于偶氮-吡啶骨架的COFs薄膜 - 兼具高穩定性與多重應用性能 2025-06-26

- 蘇州大學嚴鋒教授團隊 Angew:離子型COFs高效水收集 2024-12-24

- 東華大學王義 ACS Nano:可調控COF衍生碳納米酶的抗菌自凝膠粉末 2024-12-21

- 江蘇科技大學郭峰/施偉龍課題組 CEJ:一步式無模板熱聚合制備CDs/g-C3N4納米反應器實現高效光熱輔助-光催化產氫 2024-04-15