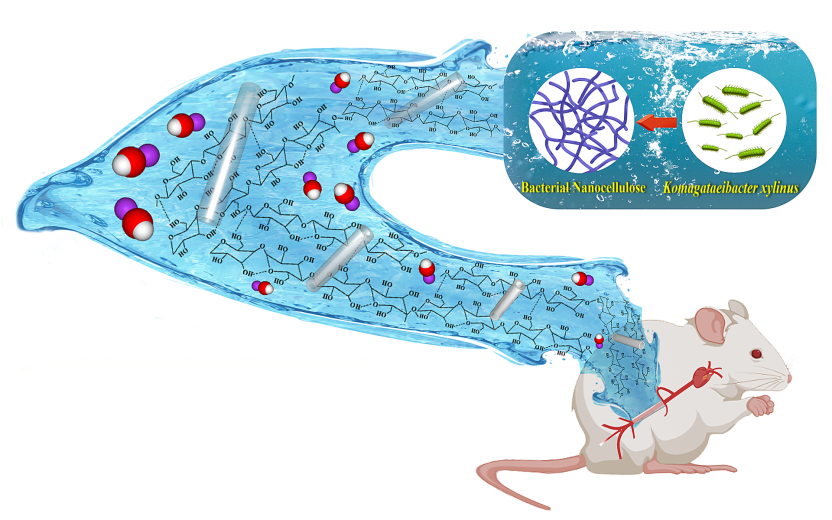

近日,東華大學洪楓教授團隊利用濃堿處理技術,使細菌納米纖維素(Bacterial nanocellulose,BNC)小徑管發生絲光化反應(Mercerization)制備了絲光化BNC管(Mercerized BNC,MBNC),成功降低了BNC管的壁厚,提升了力學性能,實現了BNC管的尺寸可調控,并通過血液、細胞和SD大鼠腹主動脈移植實驗等研究詳細評價了該絲光化BNC管作為小徑人工血管的潛力。該成果以Mercerization of Tubular Bacterial Nanocellulose for Control of the Size and Performance of Small-caliber Vascular Grafts為題,發表于Chemical Engineering Journal上。

圖1. 文章設計概念圖

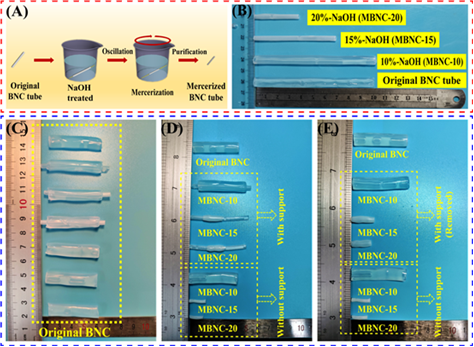

該方法利用濃堿溶液處理管狀BNC材料,國際上首次實現了對管狀BNC材料的尺寸控制,有效調節了BNC管的體積和壁厚。并且,該工藝具有BNC處理時間短、效率高、工序簡單、簡潔方便等優勢。

圖2. 絲光化BNC管的制備和宏觀形態:(A)絲光化處理過程;(B)不同濃度NaOH溶液處理后BNC管的外觀;(C)絲光化處理前的BNC管;(D)內部有支撐和無支撐的MBNC管;(E)去除內部支撐后的MBNC管(包括有內部支撐和無內部支撐的MBNC管)。

據世界衛生組織年度報告可知,心血管疾病(Cardiovascular diseases,CVD)已超過癌癥成為人類死亡的首要疾病。目前,血管移植手術在CVD的治療中具有重要地位,自體血管移植是該類手術的最佳選擇,但是自體血管供體來源有限以及取材手術易造成二次創傷,限制了該方法的臨床使用。因此,人工血管植入成為另一種治療方式。在中大口徑人工血管(內徑大于等于6 mm)方面,膨體聚四氟乙烯和滌綸聚酯等合成聚合物已被廣泛應用,但是當它們應用于小口徑人工血管時(內徑小于6 mm),卻由于急性血栓形成、組織增生等問題導致遠期通暢率低,致使迄今為止沒有一款小口徑人工血管市售產品。因此,具有長期暢通率的小口徑人工血管的制備依舊是是目前研究的重點和難點。

BNC由于獨特的納米級三維網絡結構、形態可控性以及良好生物相容性,被認為在小口徑人工血管領域具有優良的應用潛力。但是BNC高含水時的機械性能弱、缺乏順應性,以及過厚的管壁不利于手術縫合,限制了應用。因此,管狀BNC性能的提高對改善其作為小口徑人工血管的移植效果具有重要意義。

針對以上問題,東華大學洪楓教授團隊設計開發了一種堿縮細菌納米纖維素管的制備技術(發明專利CN109880140A和CN109912828A),通過將BNC管浸入到濃堿溶液中并加以內部支撐,調節濃堿處理的時間和溫度來調控BNC管的壁厚和尺寸,制備出絲光化BNC管,以改善BNC管的力學性能和管壁過厚的情況。

在最近的報道中,研究人員通過此技術調節了BNC管的尺寸,縮小了BNC管的壁厚,調控了BNC管的纖維結構。研究表明,當堿濃度高于10%時,MBNC的結晶度發生明顯的降低,纖維形態發生纏結;纖維直徑統計結果顯示,絲光化后MBNC管的纖維直徑明顯變粗;原子力顯微鏡結果表明MBNC管具有更光滑的內腔表面(圖3)。

圖3. (A)不同MBNC管內表面與外表面的FE-SEM圖和纖維分布(黃色虛線框內的放大倍數為20000倍);(B)不同MBNC管內表面的AFM圖。

圖4為濃堿處理后BNC管的理化性能。除纖維結構發生改變外,濃堿處理后的BNC仍為純纖維素,但是其結晶度明顯下降;MBNC管較BNC管具有更高的楊氏模量、徑向拉力和爆破壓,以及更低的水滲透率,力學性能明顯提高,且14天內無明顯變化,十分穩定。

圖4. 原始BNC和MBNC管的理化性能:(A)結晶度;(B)紅外光譜;(C)氮氣吸附-解吸曲線;(D)應力-應變曲線。原始BNC和MBNC導管在PBS溶液中第1天和第14天的機械性能:(E)軸向楊氏模量;(F)徑向拉伸強度;(G)爆破壓;(H)水滲透量;(I)縫合強力。* p<0.05;** p<0.01;#p>0.05。

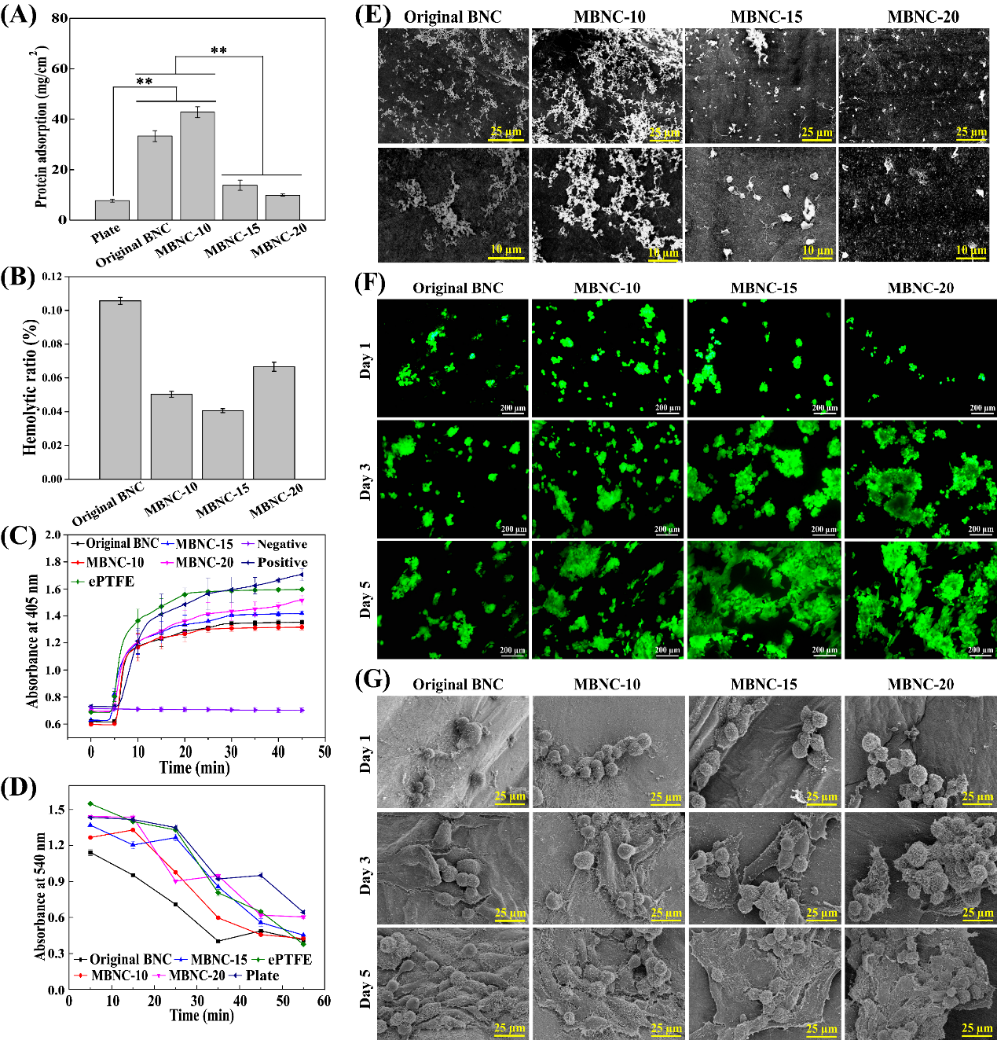

由于MBNC管比表面積的降低和內腔粗糙度的下降,MBNC管的蛋白吸附量明顯減少,血小板粘附量明顯減少;與市售的中大口徑ePTFE血管相比,血漿復鈣時間得以延長,血液相容性明顯提高。除此以外,通過活細胞熒光染色和電鏡觀察可知,MBNC管具有良好的內皮細胞相容性(圖5)。

圖5. (A)蛋白質吸附實驗;(B)溶血率;(C)血漿復鈣動力曲線;(D)全血凝固時間測定;(E)原始BNC管和MBNC管上的血小板粘附情況;(F)培養1、3和5天后,管腔表面上HUVEC的熒光照片;(G)培養1、3和5天后管腔表面HUVEC的FE-SEM圖(放大倍率為1000倍)。** p<0.01。

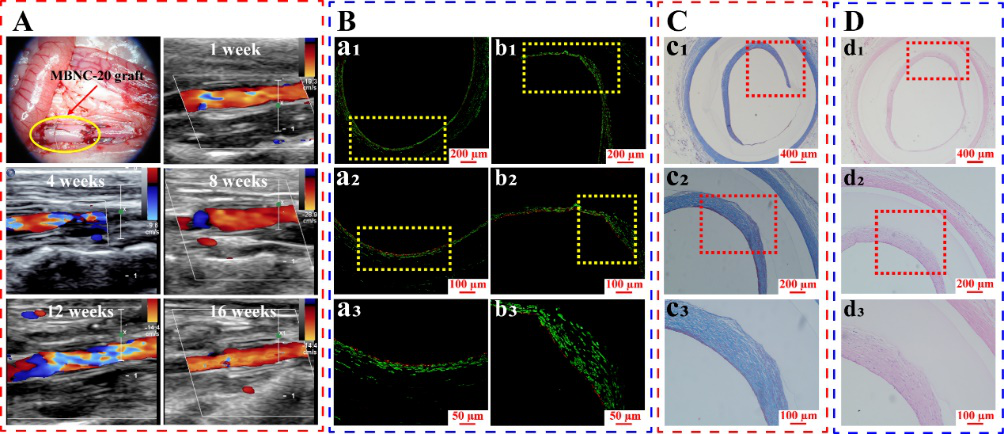

該研究利用SD大鼠腹主動脈移植實驗對MBNC-20管的遠期通暢率進行評估,多普勒彩超結果表明(圖6A),在血管移植16周后移植部位的血流通暢,證明MBNC管具有較好的遠期通暢性;免疫熒光染色結果表明,MBNC-20管的內壁形成了完整的內皮層(CD31,紅色,圖6B)且管腔內表面有平滑肌層生成(α-SMA,綠色,圖6B),同時MBNC-20的H&E染色和Masson染色結果(圖6C)也印證了免疫熒光染色的結果。以上結果均表明MBNC管在小口徑人工血管領域具有良好的應用前景。

圖6. (A)MBNC-20管植入后1-16周后的多普勒彩超分析;MBNC-20植入5個月后的切片觀察:(B)免疫熒光染色(CD31:紅色;α-SMA:綠色)、(C)Masson染色和(D)H&E染色(a1-d1中虛線框位置的放大圖依次展示在a2-d2和a3-d3中)。

論文第一作者為東華大學化學化工與生物工程學院博士生胡高銓,通訊作者為細菌納米纖維制造及復合技術科研基地的洪楓教授。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和東華大學博士研究生創新基金的資助。

全文下載鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131104

該研究團隊長期從事細菌纖維素的低成本高效制備及其高附加值醫學應用研究(https://www.researchgate.net/profile/Feng_Hong2),包括在細菌纖維素基小口徑人工血管、神經導管、止血海綿、新型功能敷料等生物醫學領域開展了大量工作。

該團隊在BNC基小口徑人工血管研究領域已展開廣泛的研究并取得了一系列成果,在國際上首次提出并構建了“雙硅膠管”生物反應器用于高效生產一體化管狀BNC材料1,評估了不同培養條件對BNC管的結構和性能的影響2,并詳細比較了國內外三種生物反應器所得BNC管的結構和性能差異3;該團隊分別在力學性能、抗凝特性和生物活性等方面對BNC管進行改進,制備了BNC/PVA4,5、肝素化BNC/殼聚糖6,7、BNC/明膠8等一系列復合管,提升了BNC應用于小口徑人工血管的潛力。除以上成果外,該團隊還率先在國際上評價了風干細菌纖維素小徑管在兔頸動脈模型中的替換應用情況9;利用液體施壓技術制備了負載絲素蛋白納米顆粒的BNC復合管,提升了BNC管的抗凝特性,促進了內皮細胞的增殖,抑制了平滑肌細胞的生長10。

參考文獻:

1. Preliminary study on biosynthesis of bacterial nanocellulose tubes in a novel double-silicone-tube bioreactor for potential vascular prosthesis. BioMed Research International, 2015, 2015, 560365.

2. Comparison of two types of bioreactors for synthesis of bacterial nanocellulose tubes as potential medical prostheses including artificial blood vessels. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2017, 92, 1218-1228.

3. Physicochemical properties and in vitro biocompatibility of three bacterial nanocellulose conduits for blood vessel applications. Carbohydrate Polymers, 2020, 239, 116246.

4. Potential of PVA-doped bacterial nano-cellulose tubular composites for artificial blood vessels. Journal of Materials Chemistry B, 2015, 3, 8537-8547.

5. 細菌納米纖維素/聚乙烯醇小徑人工血管的制備及其表征. 中國組織工程研究, 2017, 21(34), 5474-5480.

6. Performance improvements of the BNC tubes from unique double-silicone-tube bioreactors by introducing chitosan and heparin for application as small-diameter artificial blood vessels. Carbohydrate Polymers, 2017, 178, 394-405.

7. 細菌納米纖維素/殼聚糖復合管制備及其作為小徑人工血管潛力的評價. 中國組織工程研究,2017,21(34), 5467-5473.

8. 肝素/魚源明膠改性細菌納米纖維素管用于小口徑人工血管的潛力. 纖維素科學與技術, 2019, 27(2), 1-10.

9. Implantation of air-dried bacterial nanocellulose conduits in a small-caliber vascular prosthesis rabbit model. Materials Science & Engineering C, 2021, 122, 111922

10. Improved performance of bacterial nanocellulose conduits by the introduction of silk fibroin nanoparticles and heparin for small-caliber vascular graft applications. Biomacromolecules, 2021, 22(2), 353-364.

- 東華大學洪楓教授團隊 IJBM:可用于血液透析的細菌納米纖維素平板膜 2024-05-08

- 東華大學洪楓教授團隊《Int. J. Biol. Macromol.》:彈性絲光化細菌納米纖維素/聚乙烯醇復合小口徑人工血管 2023-08-28

- 東華大學洪楓教授團隊《Biomacromolecules》封面:細菌納米纖維素/透明質酸復合人工角膜的制備及其評價以用于角膜移植 2023-02-14

- 華南理工大學王小慧/廣東省心血管病研究所陳寄梅團隊 CEJ:植物纖維素基雙網絡仿生小口徑人工血管 2023-11-21

- 國家納米中心查瑞濤、北地周風山和南科大蔣興宇等 Biomaterials:紅細胞膜助力小口徑人工血管實現血管再生 2023-04-19

- 東華大學洪楓教授團隊在小口徑人工血管上的新進展:高效均一引入絲素蛋白納米顆粒和肝素改善細菌納米纖維素管材性能 2021-02-26

- 蘇大李剛教授、牛津大學Kaili Chen博士合作 JMST:人工血管研究進展 2025-01-05