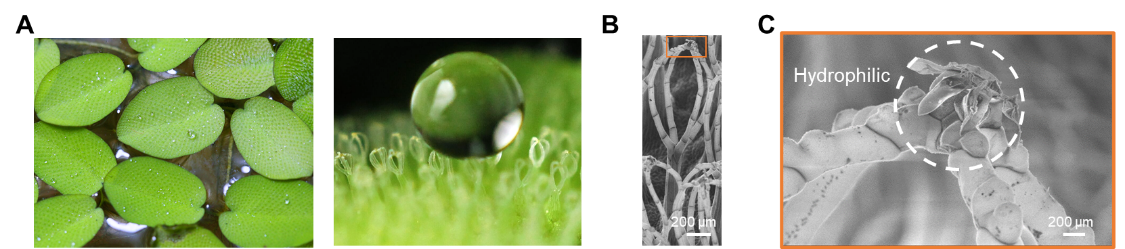

水生植物槐葉萍的水下空氣層長期保持能力激發了研究人員開發人造微結構的興趣。然而,槐葉萍微結構精巧地結合了復雜的毫米級中空結構和非均質的化學性質,使得人工復制這一結構成為挑戰(圖1)。此外,在極低的負壓條件下,槐葉萍水下空氣層的保持和恢復機制仍不清楚。在此,通過將形狀記憶聚合物“頂部約束自分支(TCSB)”與親水性SiO2微球捕獲相結合,制備了具有非均質化學性質的毫米級四分支中空微結構。通過施加負壓,研究揭示了親水頂點在空氣層恢復中的關鍵作用。通過表面能的計算,很好地解釋了這一關鍵作用背后機制。這項研究為制造仿槐葉萍結構提供了廣闊的前景,并揭示了槐葉萍結構在極端環境中強大的空氣保持和恢復能力的背后機制。

圖1 槐葉萍獨特的中空結構和非均質化學特性

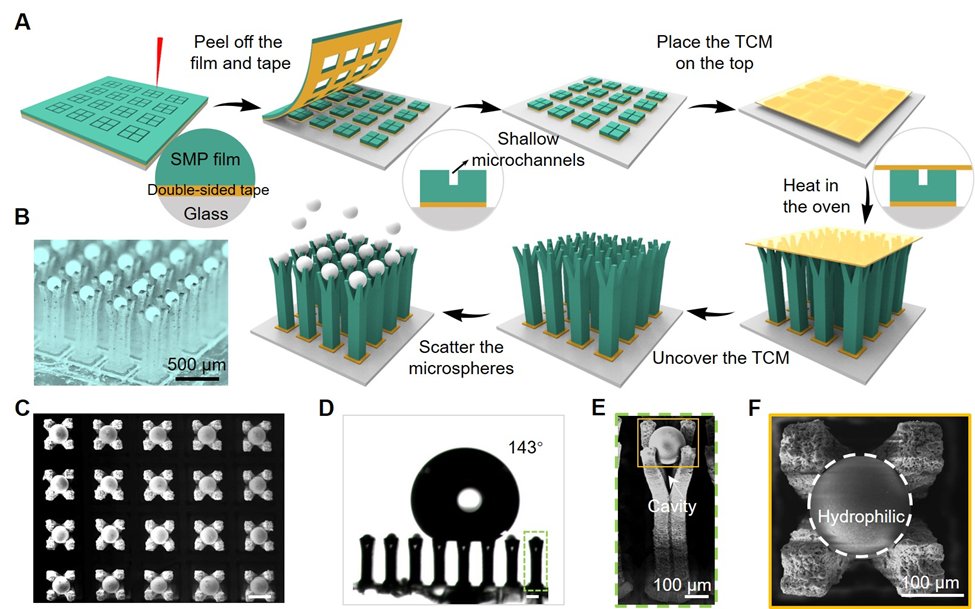

圖2 仿槐葉萍自生長非均質結構方法

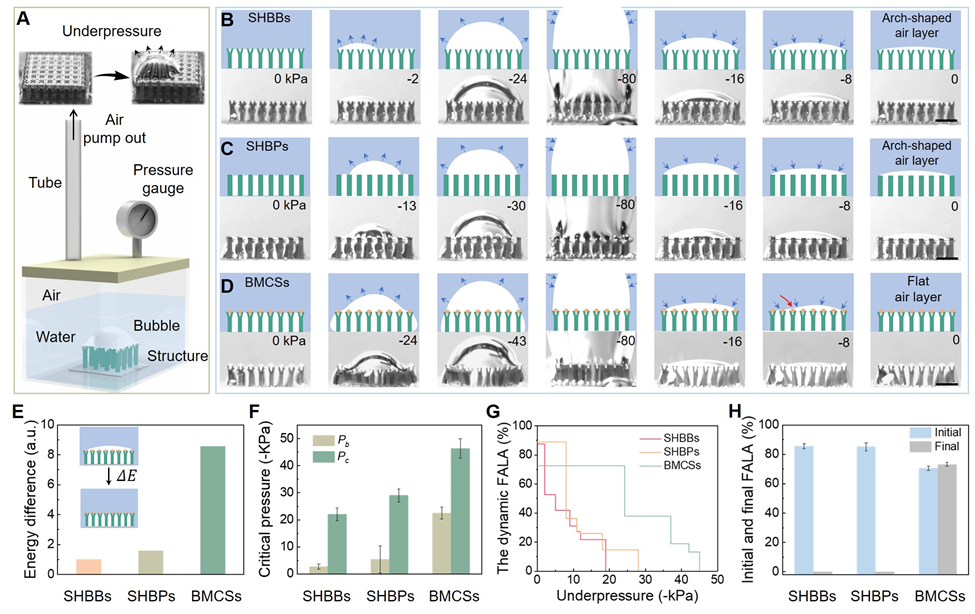

研究人員將該仿生結構置于水下,利用自主搭建的負壓、正壓測試系統研究了仿生結構在極端條件下的空氣層保持和恢復性能。研究發現在負壓-恢復測試條件下,仿槐葉萍結構(BMCSs)相比較單純疏水分叉結構(SHBBs)和單純疏水微柱結構(SHBPs)具有最強的空氣層保持和恢復能力(圖3D)。通過計算表面能,揭示了頂部親水點在空氣層恢復中的機制(圖3E)。在正壓-恢復測試條件下,仿槐葉萍結構(BMCSs)同樣具有最強的空氣層保持和恢復能力(圖4),這是中空的分叉結構和非均質的化學性質協同作用結果。

圖3 水下負壓-恢復條件測試三種結構空氣層保持和恢復性能。

圖4 水下正壓-恢復條件測試三種結構空氣層保持和恢復性能。

該工作以“Robust Underwater Air Layer Retention and Restoration on Salvinia-Inspired Self-Grown Heterogeneous Architectures”為題發表在《ACS Nano》上。文章第一作者是中國科學技術大學博士后張亞超博士,通訊作者是中國科大胡衍雷教授和吳東教授,合作者包括中國科大王奉超教授和中科院理化所江雷院士。該研究得到國家自然科學基金委、中國博士后基金的支持。

該工作是團隊近期關于飛秒激光與形狀記憶聚合物相互作用相關研究的最新進展之一。在此之前,團隊利用飛秒激光刻蝕熱收縮形狀記憶聚合物,發現了激光誘導聚合物自生長效應(Adv. Mater. 2018, 30, 1803072.),在此基礎上利用不同材料的收縮特性,實現了凹角微柱結構的高效制備,并展示了在低表面能液體操控領域的應用(Nano Lett. 2021, 21, 9301-9309.)。

- 西安交大郭保林教授、憨勇教授、趙鑫副教授團隊 NSR:在耐藥細菌感染的運動部位創面全過程管理上取得新進展 2025-06-12

- 西安交大郭保林教授課題組 AHM/ACS Nano:多功能水凝膠敷料在感染傷口和糖尿病傷口修復領域取得新進展 2022-05-11

- 上交大瑞金崔文國教授團隊《AFM》:熱收縮靜電紡纖維膜膠帶促進松弛軟組織修復 2020-10-27

- 南京醫科大學胡本慧團隊 Adv. Sci.:體驅緩塑 - 低電壓刺激延緩心臟重構進程的外周神經電極 2024-12-17

- 蘭州化物所王齊華團隊 Small:探索4D打印形狀記憶聚合物的自適應性 2024-09-13

- 山東大學王旭教授 Adv. Sci.:受含羞草啟發具有高能量密度與可多重回收的體溫響應性形狀記憶聚合物網絡 2024-08-18

- 西南大學康燕堂/徐立群/徐琨 Adv. Mater.:空心普魯士藍納米框架仿生增強梯度抗菌涂層 2025-07-01