抗生素的不規范使用導致耐藥菌株的涌現。因此,研發非抗生素抗菌療法迫在眉睫。生物活性氣體,如氧氣(O2)、一氧化氮(NO)及一氧化碳(CO)等已被開發用于抗菌治療。NO與CO能夠在一定濃度下直接殺菌,而O2則可通過形成單線態氧(1O2)實現殺菌。然而,氣體治療在時空上的不可控性嚴重制約了其殺菌效果,同時對正常細胞造成損傷。

“按需”殺菌策略成為解決上述問題的有效途徑。現有的“按需”抗菌策略主要基于細菌感染微環境的氧化還原狀態、pH、溫度、酶等進行設計。然而,這些細菌感染微環境的特殊狀態不能很好的關聯細菌感染的程度,不能用于精確調控氣體釋放及后續抗菌效果。細菌分泌的細菌穿孔毒素(Pore-forming toxins, PFTs)在細菌感染的進程中扮演重要角色,是細菌入侵宿主的主要“武器”之一,且PFTs濃度與細菌感染進程呈較好的正相關。因此,利用細菌分泌的PFTs調控氣體釋放從而調控光治療效果成為新的智能抗菌策略。

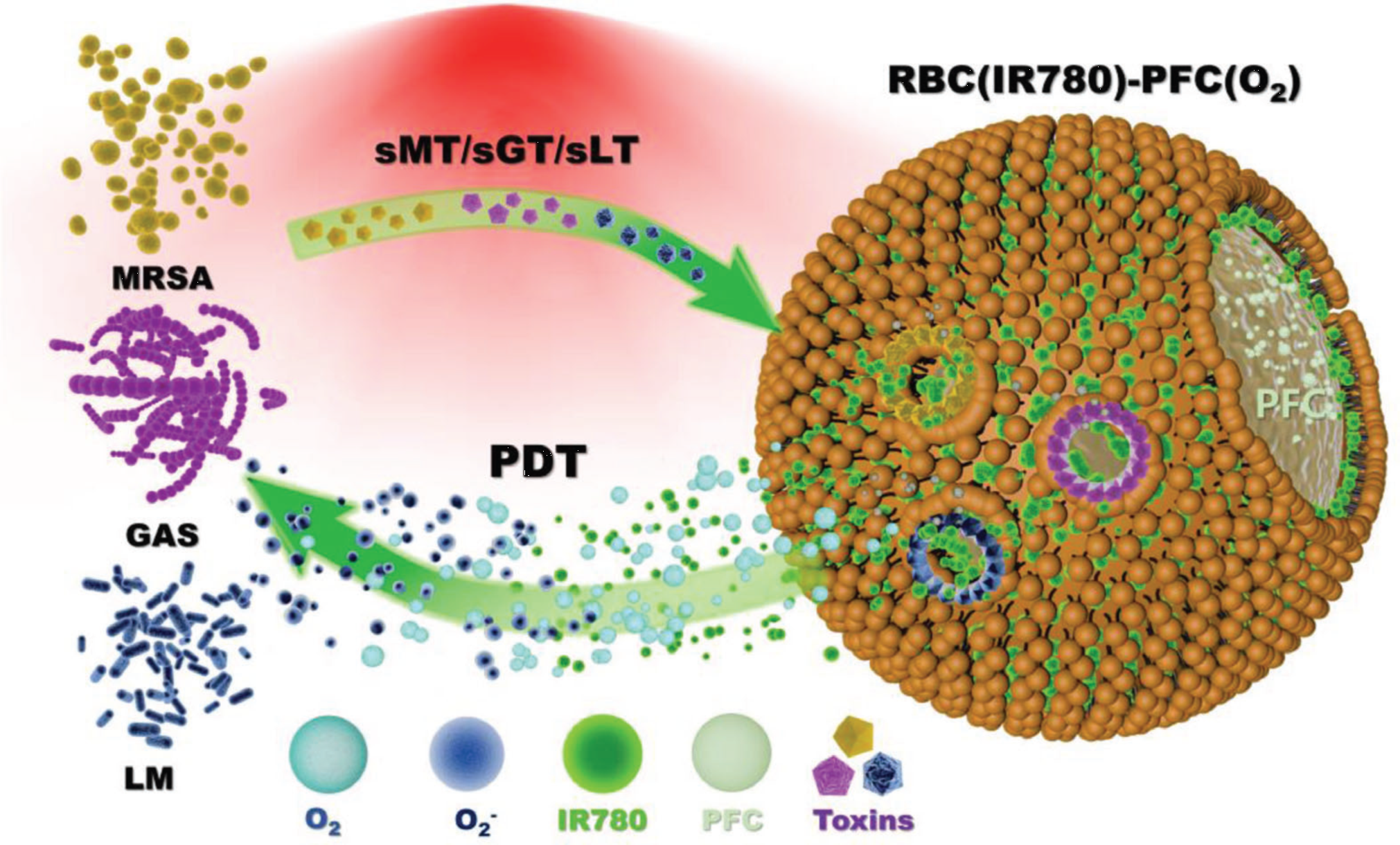

基于此,溫州醫科大學附屬第二醫院陳一杰研究員、謝聰穎教授聯合溫州醫科大學藥學院趙應征教授、陳夢純博士合作構建了一種細菌PFTs毒素響應型仿生納米氣泡(RBC(IR780)-PFC)。該納米氣泡由紅細胞膜包裹近紅外光敏劑IR780和氣體載體全氟化碳(PFC),并在使用前充入足量氧氣(RBC(IR780)-PFC(O2))。結果顯示,該納米氣泡能夠吸附多種致病菌(包括耐甲氧西林金黃色葡萄球菌MRSA、李斯特菌LM、乙型溶血性鏈球菌GAS)分泌的PFTs。吸附PFTs能夠在納米氣泡表面打孔,促進內部O2和IR780釋放,并在近紅外NIR光照下產生活性氧族(ROS),發揮光動力殺菌效果。這是一種獨特的“按需”殺菌策略,即在同一劑量納米氣泡作用下,感染越嚴重、毒素累積越多、釋放O2和IR780也越高,在NIR光照作用下產生的ROS也越多,抗菌效果也越好。有意思的是,研究團隊構建的載體也可溶解NO形成RBC(IR780)-PFC(NO),同樣能利用PFTs調節NO的直接殺菌效果。本研究將細菌毒素中和與調控光動力治療有機結合起來,將我們通常認為細菌感染過程中的“有害事件”消除的同時將其轉化成抗菌效果的“有益事件”,具有良好的臨床抗菌治療前景。

圖1. 仿生納米泡用于按需光動力治療細菌感染

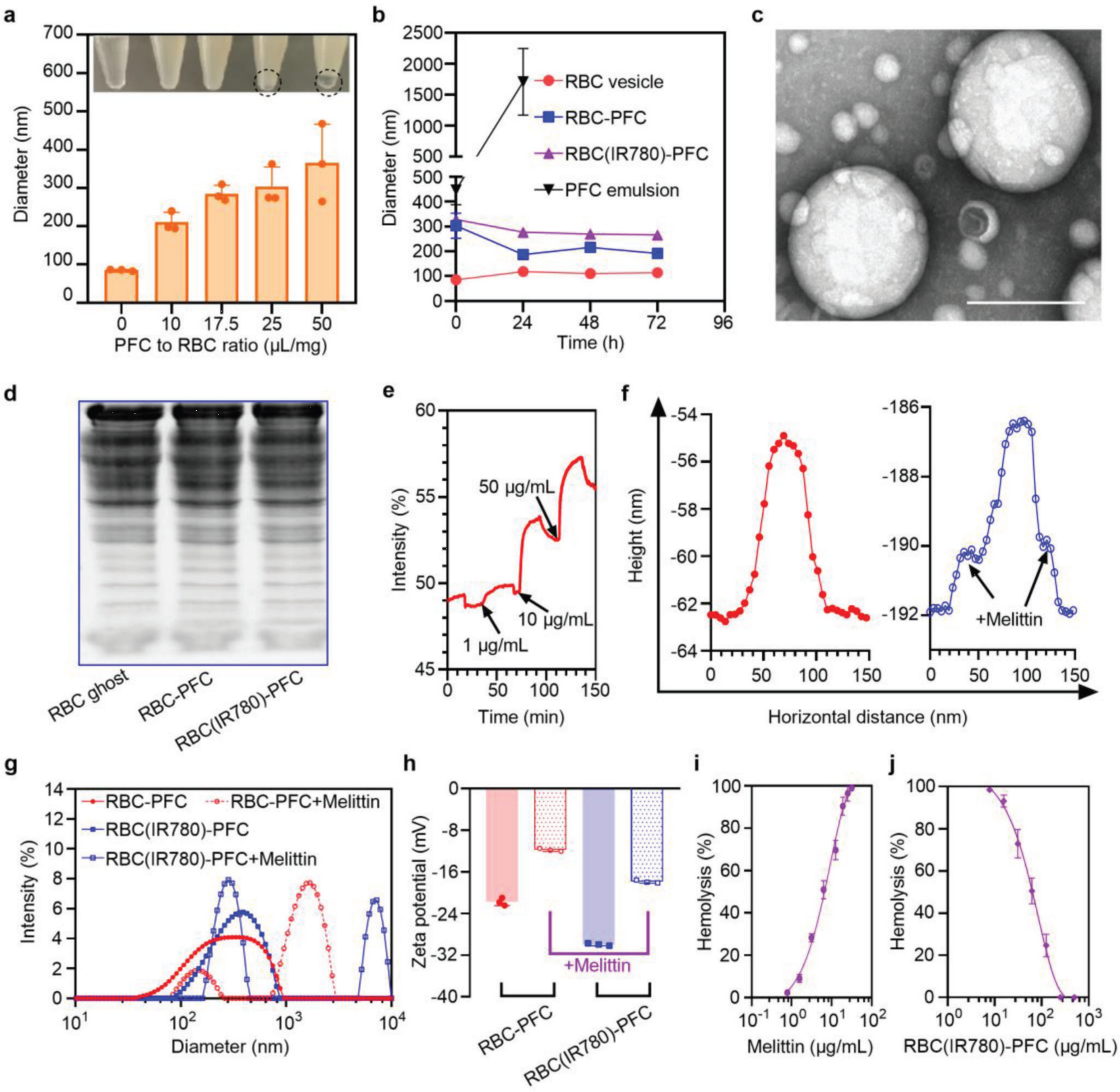

圖2. RBC(IR780)-PFC的制備與表征

圖3. 細菌毒素作用下RBC(IR780)-PFC(O2) 增強抗菌光動力治療

圖4. PFTs 促進NO從RBC(IR780)-PFC(NO)中釋放并增強殺菌效果

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202200698