軟組織的力學特性通常與多種疾病的進展密切相關,例如骨關節炎、纖維化和癌癥等。這些軟組織中的病理變化被認為源于分子尺度,并逐漸演變到更高層次的細胞和組織尺度,最終導致軟組織和器官功能的喪失。盡管梗塞的心臟組織與其靜態力學特性之間的關聯性已逐漸得到研究,但對心肌梗塞進展過程中心臟組織的動態力學特性仍知之甚少。通過準確描繪心臟組織在梗塞過程中的力學變化,提煉可用于追蹤疾病進展的力學指標將具有重要意義。

為了探索心肌梗塞進程中心臟組織流變學特性的細微變化,西安交通大學徐光魁教授團隊,采用原子力顯微鏡-微流變測試技術研究了心肌梗塞不同階段(早期、中期和晚期)的心臟組織流變學特性,發現它們都具有雙段的標度律粘彈性特性,且標度律指數與疾病進程密切相關。進一步,發展了自相似的多級結構理論模型,表征了心臟組織從亞細胞到組織尺度的力學性能,給出了多尺度的力學新指標,并探索了這些新力學指標在心肌梗塞疾病進展過程中的應用(圖1)。

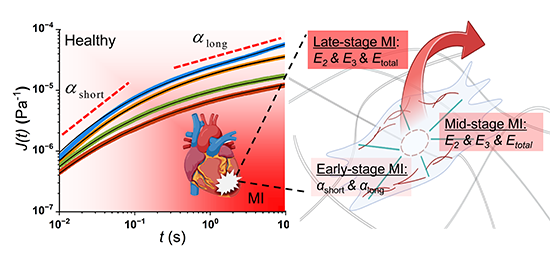

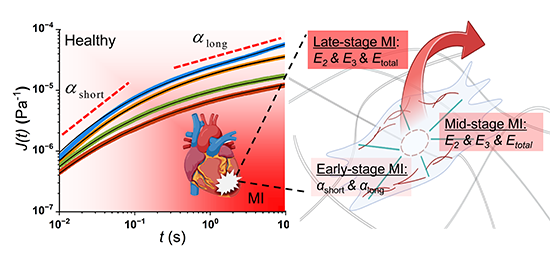

圖 1 基于實驗發現的雙階段冪律流變學行為和自相似多級結構理論提煉的力學新指標,用于追蹤心肌梗塞病變進程的精準評估

普遍的雙階段冪律流變學行為

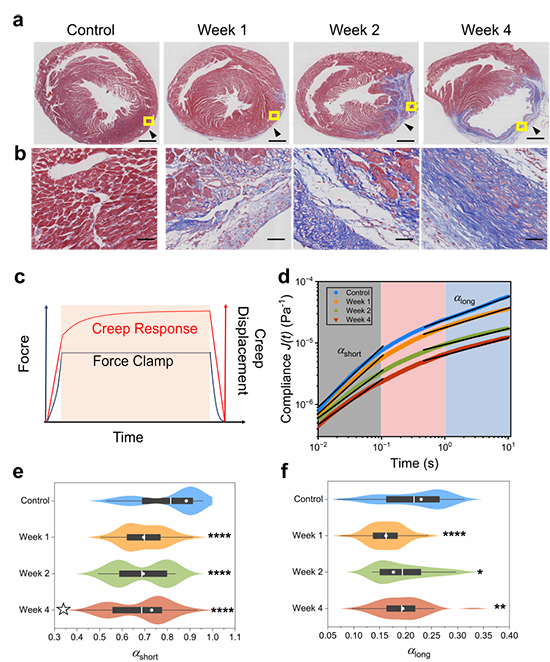

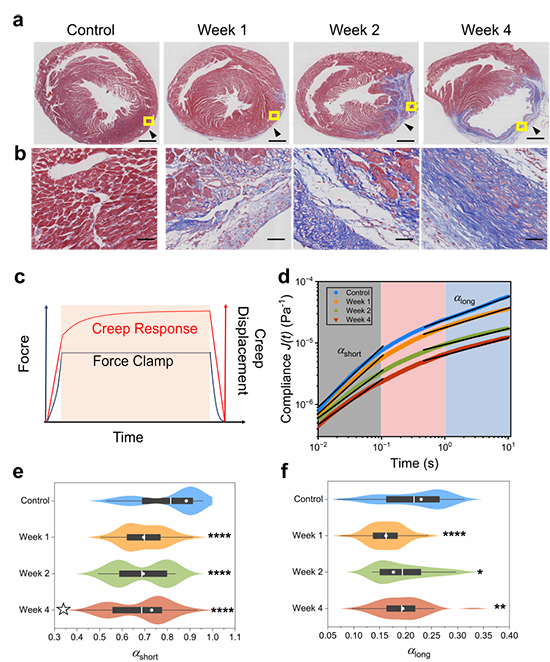

軟組織通常表現出獨特的非線性和粘彈性力學特性,這些力學行為會隨著各類疾病和癌癥的發生而產生復雜的變化,從而影響人體正常的生理功能。研究人員利用原子力顯微鏡-微流變測試技術,對不同程度的心臟梗塞局部組織進行了力學分析(圖2)。令人驚訝的是,在不同病變階段,心臟組織在不同的時間尺度上呈現出普遍的雙階段冪律流變學行為,而這種特殊的流變學行為之前僅在單個細胞和細胞核中被發現過。進一步研究發現,在心肌梗塞初期(第一周),心臟組織在短時間尺度(0.01 - 0.1秒)和長時間尺度(1 - 10 秒)上分別對應的兩個冪律指數αshort和αlong均顯著減小,這揭示了實驗發現的冪律指數可以捕捉到心肌梗塞初期心臟組織不明顯的流變學變化,從而使其特別適合作為心肌梗塞早期診斷的力學標志物。此外,研究人員認為這種普適的雙階段冪律流變學行為可能存在于各類軟組織中,其對應的冪律指數可以簡潔高效地描述軟組織在疾病進程中流變學行為變化規律。

圖 2 心肌梗塞進程和雙階段冪律流變學變化

適用于精準追蹤心肌梗塞進程的多尺度力學指標

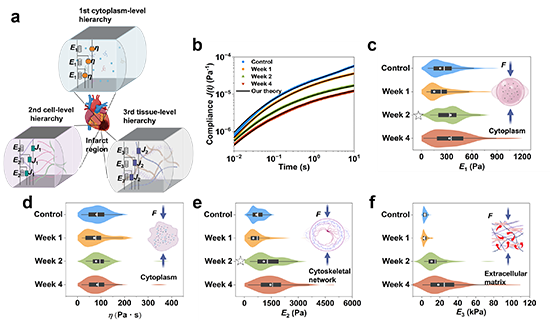

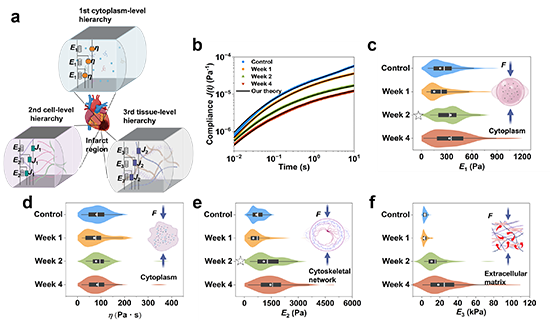

盡管現有的心電圖和特定生物標志物檢測方法已經被廣泛用于心肌梗塞的臨床診斷,但如何快速、準確且定量地評估心肌梗塞的疾病進程仍然具有挑戰性。這也限制了心肌梗塞這一人類重大健康問題的精準診斷和預后。基于軟組織的多級結構特征,研究人員發展了一個自相似的多級理論用于表征心肌梗塞過程中心臟組織從亞細胞,細胞到組織尺度的力學性能逐漸變化的規律(圖3)。通過理論計算,發現隨著心肌梗塞疾病的發展,心臟細胞的細胞質的粘性(η)和彈性模量(Ε1),細胞骨架的彈性模量(Ε2)、細胞外基質橫向膨脹模量(Ε3)和心臟組織中各個力學參數的分布模式(即單峰或者雙峰分布)都發生了不同程度的變化。

圖 3自相似多級結構理論計算的新力學指標隨心肌梗塞病變進程的變化

如圖4所示,經過評估后發現,實驗中得到的冪律指數(即αshort和αlong)在心肌梗塞早期診斷中表現出色,而不同組織層級的力學參數在跟蹤心肌梗塞中期和晚期時顯示出更卓越的能力。這些參數可作為新的力學標記物,用于追蹤心肌梗塞疾病進程中心臟組織流變特性的細微變化,此外,這些力學標志物的應用可能進一步擴展到其他軟組織,例如癌癥診斷、疾病進展與預后的定量評估,以及生物醫學材料設計等。

圖 4 適用于心肌梗塞各階段診斷的力學標志物

以上研究成果以“New mechanical markers for tracking the progression of myocardial infarction”為題于8月14日發表在《Nano Letters》上。文章第一作者為西安交通大學航天航空學院助理教授暢茁,通訊作者是西安交通大學航天航空學院徐光魁教授。徐光魁教授主要研究方向為活性材料力學、多尺度力學,在細胞、細胞群體、軟組織等不同尺度上探究活性材料的變形與運動機制。近些年,在細胞尺度發表相關工作在《Nature Communications》(2021, 12: 6067)、《Science Advances》(2022, 8: eabn6093)、《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》(2020, 137: 103872; 2022, 167: 104989)、《Biophysical Journal》(2016, 111: 1478; 2018, 114: 701) 、《Acta Mechanica Sinica》(2022, 38, 222006)等期刊;在細胞群體尺度發表相關工作在《Advanced Science》(2022, 9: 2105179)、《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》(2022, 169: 105077; 2023, 177: 105327)、《Biophysical Journal》(2022, 121: 1931; 2022, 121: 4091)等期刊,在軟組織尺度發表相關工作在《Nano Letters》(本工作)、《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》(2021, 147: 104280)、《ACS Nano》(2016, 10, 4695; 2017, 11, 721; 2019, 13, 12062)、《Acta Mechanica Sinica》(2023, 39, 623129)等期刊。這些研究得到了國家自然科學基金青年基金、面上項目、優秀青年科學基金等資助。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c01712