浙江大學徐志康/張超/楊皓程團隊 Prog. Polym. Sci.:界面聚合可控性的熱力學與動力學思考

2024-04-13 來源:高分子科技

界面聚合是兩種或多種高活性單體在液體-固體、氣體-液體或液體-液體界面處發生的聚合反應。歷經70余年發展,其中的液-液界面聚合已成為功能性纖維、微膠囊、超薄膜等先進材料的代表性合成手段。尤其在近十年間,由界面聚合制備的高性能聚合物分離膜在海水淡化、超純水制備、溶劑凈化、氣體分離乃至能量轉換與收集等領域表現出顯著的性能優勢和廣泛的應用前景。

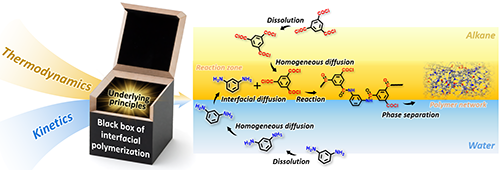

但是,相較于實際應用的不斷拓展和深入,人們對界面聚合過程的認知基礎仍不完備,這在很大程度上歸因于其“黑箱”特性。一方面,已實用化的界面聚合通常擁有極高的反應速率,例如多官能度胺和酰氯在烷烴-水界面處的縮聚反應,兩相溶液接觸數秒即可獲得一張完整且連續的聚酰胺膜;同時,不互溶的界面以及快速的聚合過程使得反應極度限域,界面聚合合成的薄膜通常具有納米級厚度。如此狹窄的時間和空間尺度,令調控聚合過程和表征薄膜結構頗具挑戰。另一方面,完整的界面聚合過程十分復雜,涉及一系列物理和化學過程及其耦合,目前尚沒有教材和論文針對界面聚合機制進行全面和詳盡的歸納與分析,相關工作往往建立在試錯和經驗總結的研究范式上,而理論框架的缺失顯著增大了界面聚合分離膜材料研發的試錯成本。

圖1. 以熱力學和動力學視角審視界面聚合中的物理化學過程

圖2. 界面聚合中的熱力學與動力學考量

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2024.101815

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。

(責任編輯:xu)

相關新聞

- 南開大學史偉超課題組 Macromolecules:揭示手性調控聚乳酸的液-液相分離和結晶的熱力學機制 2024-09-18

- 浙理工童再再課題組 ACS Nano:結晶熱力學在聚合物異質附生生長的作用 2023-11-20

- 四川大學朱劍波教授團隊 Nat. Commun.:單體結構調控聚合反應熱力學以及材料性能 2023-06-06

- 東華大學郭睿教授/史向陽教授課題組 Acta Biomater.:仿生納米平臺介導的缺氧-腺苷軸破壞和PD-L1敲除用于增強MRI引導的化學動力學/免疫治療 2025-06-27

- 華東理工劉潤輝教授課題組 CCS Chem.:有效穩定蛋白質的伴侶樣活性絲膠蛋白 2025-06-17

- 浙理工左彪教授課題組 Phys. Rev. Res.:界面潤濕誘導的高分子薄膜納米流變測量 2025-06-16

- 浙大徐志康/張超/楊皓程團隊 Nat. Commun.: 離子液體介導界面聚合連續調控聚酰胺納濾膜的表面荷電性 2024-03-18