嚴重的創傷、先天性畸形或腫瘤切除導致的臨界尺寸骨缺損修復是臨床的一大難題。盡管當前骨組織工程支架(BTES)取得了巨大進步,但其治療效果仍然有限。大多數BTES側重于刺激干細胞活性和提供成骨功能,忽略了動態改善骨缺損微環境的需要。在臨界骨缺損微環境中,出血、細菌感染、炎癥反應和成骨受損等級聯信號在不同程度上損害了骨再生。這要求BTES具有精準的調控邏輯以順序響應復雜、動態的病理線索,執行相應的治療策略,級聯調控骨再生過程。然而,現有的BTES都不滿足臨界尺寸骨缺損的級聯再生需求。

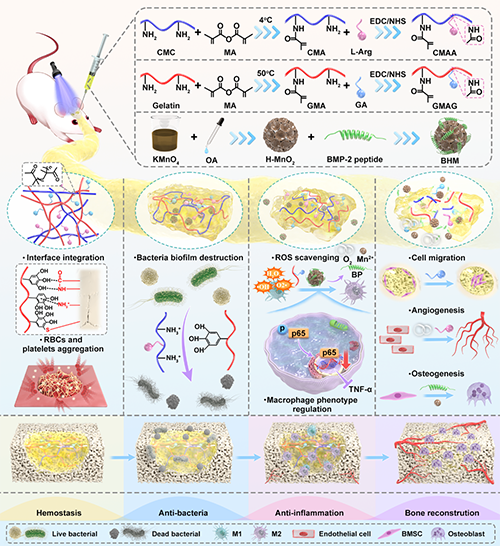

鑒于此,浙江省人民醫院孫燚團隊與福州大學張進教授團隊合作,把BMP-2衍生多肽(BP)與蜂窩二氧化錳納米酶(BHM)偶聯,并摻入由L-精氨酸修飾的甲基丙烯酸羧甲基殼聚糖(CMAA)和富含酚羥基的沒食子酸接枝的甲基丙烯酸明膠(GMAG)中,制備得到多功能一體化水凝膠(BHM@CG)。在BHM@CG水凝膠植入缺損部位后,首先通過多酚基團與骨組織中胺鍵、酰胺和硫醇之間的強粘附實現快速的組織整合與止血。隨后,羧甲基殼聚糖陽離子氨基的質子化效應、以及沒食子酸的酚羥基氫鍵和疏水作用協同高效殺菌。同時,BHM納米酶和多酚基團有效消除活性氧(ROS),促進巨噬細胞由M1向M2極化,實現了炎癥調控。最后,BHM@CG水凝膠中沒食子酸、氧氣(O2)、精氨酸、BP和錳離子(Mn2+)的持續釋放促進了細胞遷移、血管生成和成骨。體內實驗結果表明,第8周時,BHM@CG水凝膠在大鼠臨界尺寸顱骨缺損模型中實現了近40%的新骨形成率。值得注意的是,該水凝膠在感染的臨界尺寸顱骨缺損模型中也展現出有效的抗菌和骨再生能力。總之,該水凝膠可動態調節骨缺損微環境,實現“快速止血?高效殺菌?消除炎癥?加速成骨”四階段級聯調控骨再生,為臨界尺寸骨缺損修復提供了一種有前景的策略。

該研究近期以“Bone Morphogenetic Protein-2?Derived Peptide?Conjugated Nanozyme-Integrated Photoenhanced Hybrid Hydrogel for Cascade-Regulated Bone Regeneration”為題發表在《ACS Nano》上。

圖1 BHM@CG水凝膠具有快速止血、高效殺菌、消除炎癥和加速成骨能力,可動態級聯調節大鼠臨界尺寸顱骨缺損模型中的骨再生。

【BHM納米酶的制備及物理性能表征】

透射電子顯微鏡和掃描電子顯微鏡(SEM)圖像顯示,BHM納米酶具有蜂窩狀球形結構,且BP的負載未改變BHM納米酶的微觀形態(圖2A)。粒徑分析顯示BHM納米酶尺寸增加(圖2B)。Zeta電位分析表明BHM納米酶相比HM納米酶有所升高(圖2C)。進一步地,傅里葉變換紅外光譜和X射線光電子能譜驗證了BP的成功負載(圖2D,E)。如圖2F,G所示,HM和BHM納米酶在H2O2清除與O2生成方面均表現出濃度依賴性。BHM納米酶的藥物負載率良好,接近50%(圖2H)。藥物釋放實驗表明,在1 mM H2O2刺激下,BP釋放量達到61.2% ± 3.2%,與無H2O2刺激條件相比增加了2.9倍,表明BHM納米酶具有H2O2刺激響應釋放特性(圖2I)。此外,與H2O2反應后,BHM納米酶中的HM可進一步分解為Mn2+(圖2J)。

圖2. BHM納米酶的物理性能表征。

【BHM@CG水凝膠的形貌與物理性能】

研究人員對水凝膠的形貌與物理性能進行了評估。四組水凝膠均在紫外光交聯下實現了原位形成,且BHM@CG水凝膠的凝膠化時間顯著短于CMAA水凝膠(圖3A,B)。SEM結果表明BHM@CG水凝膠的網絡交聯緊密,具有厚孔壁的高度多孔結構(圖3C)。通過流變學和壓縮測試對BHM@CG水凝膠的機械性能進行了研究。流變實驗結果說明雙互穿網絡提升了CG和BHM@CG水凝膠的剛性(圖3E)。壓縮測試進一步表明CG水凝膠的彈性模量顯著高于CMAA和GMAG水凝膠,而BHM納米酶的加入對BHM@CG水凝膠的彈性幾乎沒有影響(圖3F,G)。此外,研究人員在磷酸鹽緩沖溶液(PBS)或酶存在下評估了CG水凝膠的體外降解動力學。CG中的聚合物,包括明膠和CMC,可以分別被內源性酶如膠原酶和溶菌酶生物降解。CG水凝膠在PBS溶液中降解緩慢,而膠原酶或溶菌酶加速了降解過程(圖3H)。而對于溶脹測試,所有水凝膠可在12 h內溶脹至平衡(圖3I)。

圖3. BHM@CG水凝膠的理化性能表征。

【BHM@CG水凝膠在大鼠顱骨臨界骨缺損中的成骨性能評估】

研究人員建立了大鼠臨界尺寸顱骨缺損模型進一步評估其在體內的成骨效果(圖4A)。如圖4B?D所示,通過微型計算機斷層掃描(micro-CT)重建新生骨的形態特征。在BHM組中,術后4周和8周觀察到的新生骨組織極少, CG組的成骨誘導能力優于對照組和BHM組,相比之下,BHM@CG組在缺損區域周圍的新骨形成顯著增加,形成的骨橋幾乎完全覆蓋了缺損部位。值得注意的是,隨著修復時間的延長,BHM@CG組的促成骨能力越來越明顯。為了進一步評估骨再生情況,進行了蘇木精-伊紅染色和Masson三色染色(圖4E,F)。在對照組和BHM組中,纖維組織主要占據缺損部位,而新生骨組織極少。相比之下,水凝膠實驗組表現出更明顯的新骨形成,其中BHM@CG組在術后4周和8周均表現出最顯著的成骨活性。

圖4. BHM@CG水凝膠在大鼠顱骨臨界骨缺損中的成骨性能評估。

論文共同第一作者為浙江省人民醫院陳家鑫醫師、趙燁醫師,以及福州大學化工學院博士生阮任杰。通訊作者為浙江省人民醫院孫燚副主任醫師,福州大學化工學院張進教授,以及浙江省人民醫院王吉研究員。

該工作得到科技部國家重點研發計劃青年科學家項目、中國科協青年人才托舉工程、國家自然科學基金、福建省自然科學基金杰青項目、浙江省自然科學基金、浙江省醫藥衛生科技計劃、浙江省中醫藥科技計劃、浙江省教育廳科研項目、福建省雛鷹計劃青年拔尖人才項目、福建省泉州市高層次人才創新創業計劃等基金的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c13690.

- 蘇州大學張偉教授團隊 Small:分子印跡策略實現圓偏振發光增強的可循環聚合物手性薄膜 2024-11-21

- 蘇州大學嚴鋒教授團隊 Adv. Mater.:力誘導熒光增強實現凝膠疲勞損傷監測 2024-11-11

- 中山大學黃華華副教授、楊志涌教授 Adv. Mater.:原位可逆的三重力致磷光增強特性聚氨酯復合彈性體 2024-10-31

- 重醫大毛翔團隊、哈工大賀良燦團隊 Small 綜述:復合水凝膠的創新與應用-從聚合物體系到摻金屬離子和功能性納米材料增強型結構 2025-07-04

- 福州大學呂曉林/吳明懋 Adv. Mater.:超分子復合水凝膠鎖定陰離子提高鋅離子電池循環壽命 2025-04-21

- 四川大學鄧怡團隊《ACS Nano》:多功能納米生物異質結復合水凝膠敷料 - 用于傷口細菌生物膜感染的診療一體化新策略 2025-03-15