水中的抗生素污染是全球性的環境問題,即使在低濃度下也會對自然生態系統造成重大危害。目前開發了吸附、膜分離、生物降解、凝聚和高級氧化法(AOPs)等多種處理方法以消除水中的抗生素。AOPs以其非選擇性降解和高實用性而受到廣泛關注。與基于OH·的芬頓反應相比,過硫酸鹽的AOPs具有眾多優點,包括更長的半衰期、更廣泛的工作pH范圍和更高的氧化還原電位。因此,涉及過硫酸鹽的水凈化過程引起了科學家的廣泛關注。

在實際應用中,由于過一硫酸(PMS)自身分解緩慢,因此需要激活它。雖然已經建立了許多方法來激活PMS,包括紫外輻照、超聲波和加熱等,但金屬催化劑的激活被認為是最有效的方法。Ann等人測試了許多不同的金屬,確認了Co2+是活化PMS最有效的非貴金屬。然而,鈷離子必須被牢固地固定在可回收的基材上,因為未完全回收的金屬離子可能會導致嚴重的污染。超小團簇和單原子位點催化劑等材料已被用作AOPs催化劑,以提高催化能力和原子利用效率。然而,這些高活性催化劑通常價格昂貴且制造工藝復雜,需要精確而嚴格的高溫熱解過程。同時,這些催化劑通常是微米或納米大小,并且有聚集傾向,這會嚴重降低催化活性。更重要的是,催化劑的分離和回收仍然無法被解決,嚴重限制了它們的實際應用。因此,制備具有高比表面積、高密度催化位點、高活性和高穩定性的大尺寸(米級)催化劑仍然是一個巨大的挑戰。

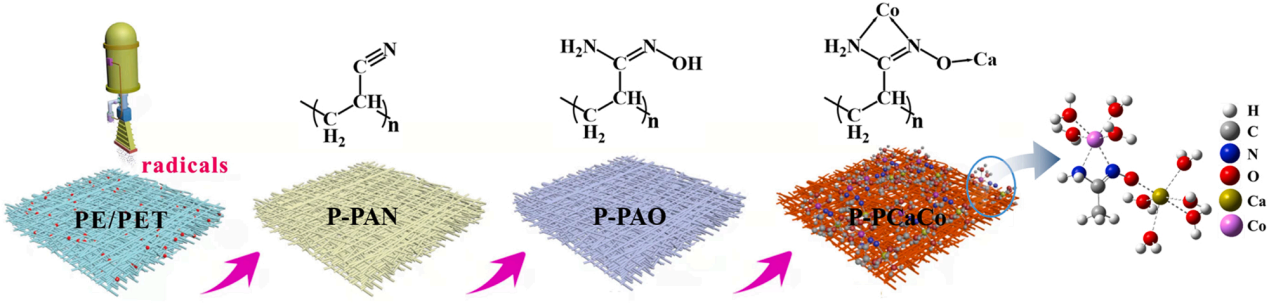

XAFS結果給出了清晰的結構關系。圖2顯示了Co離子的精細結構和氧化態,包括X射線吸收近邊結構(XANES)和擴展X射線吸收精細結構(EXAFS)譜。在7730電子伏特附近的峰表示Co的價態仍為+2而非+3。在圖2b中,傅里葉變換擴展XAFS顯示了一個在1.5?附近的峰,被歸因于Co-O和Co-N第一殼層的貢獻。與圖中的CoO和Co2O3譜相比,P-PCaCo譜中的2?和2.5?處的峰數值弱數倍,表明沒有氧化物存在。這證實了Co的良好分散,與XPS和XRD的結果一致。Co:O和Co:N的比例約為4:2。如果Co離子完全被偕胺肟基螯合,Co:N比率應高于Co:O比率。通過分析鍵長和絡合數,確定了Co由兩個偕胺肟氮原子和四個水分子配位。圖2d說明了Co的配位結構,這也得到了DFT計算結果的支持。

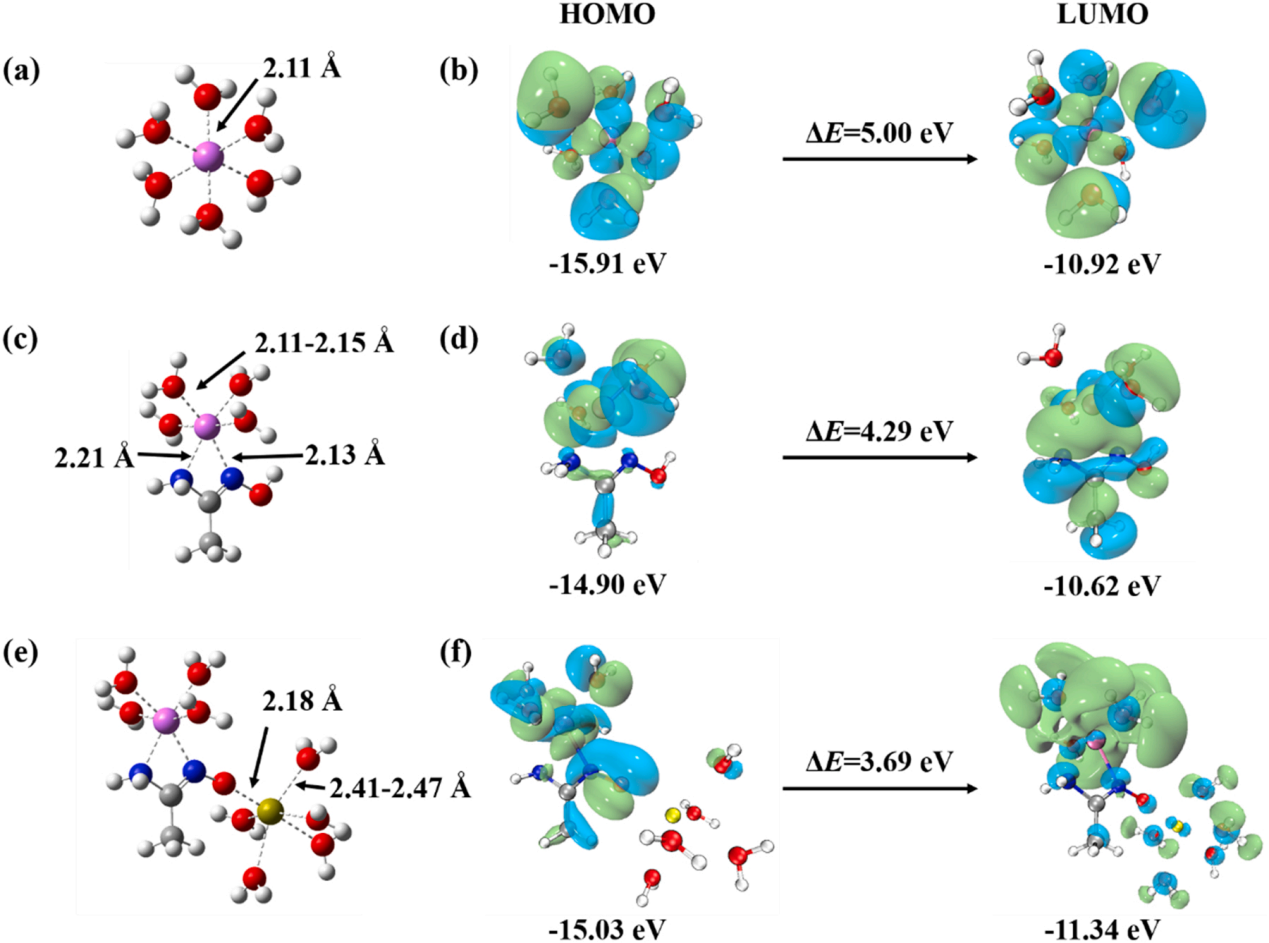

圖3.(a) [Co(H2O)6]2+,(c) AO-Co和(e) AO-CaCo優化后的結構;(b) [Co(H2O)6]2+,(d) AO-Co 和(f) AO-CaCo的前線軌道和HOMO-LUMO gap。

圖4. (a)AO-CaCo的靜電勢分布;(b)AO-CaCo的靜電勢范德華分子表面;(c) [Co(H2O)6]2+,(d) AO-Co,(e) AO-CaCo和PMS的反應中間體

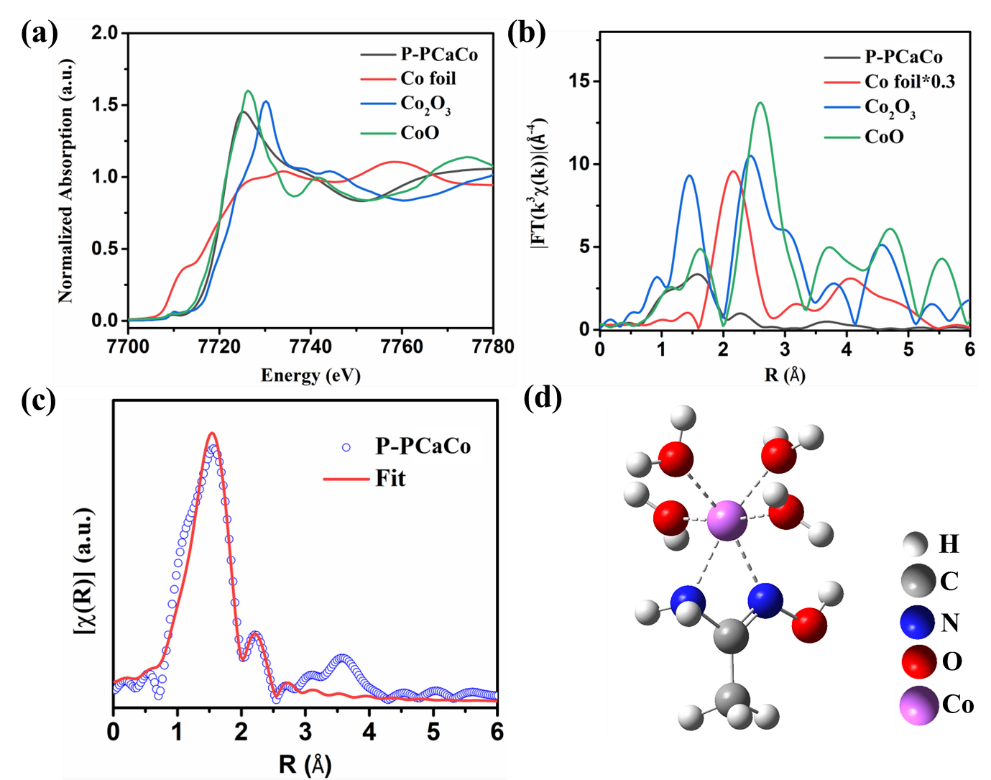

催化劑分子的表面電荷被分析以進一步確認鈣離子對催化過程的促進,如圖4所示。 AO-CaCo的靜電勢(ESP)統計表明,整個分子表面具有非常高的正電荷,對帶負電的PMS離子具有強烈的吸引力。由于沒有負電荷區域,最小電荷區域的反應性低,在這個過程中沒有意義。最大靜電勢區域的細節如圖4b所示。絕對最大靜電勢點位于Co表面,值為10.29 eV,這意味著它是活性最高的位置。這再次說明了Ca2+和Co2+之間的電荷轉移。基于ESP結果,計算了反應中間體,如圖4c-e所示。PMS和Co2+的結合具有很強的動力學驅動力,其中AO-CaCo的驅動力最顯著。然而,AO-Co的ΔE大于[Co(H2O)6]2+,這可能是由于偕胺肟基團的負電荷所致。在引入Ca2+后,這個劣勢完全被逆轉。綜上所述,這些結果表明,P-PCaCo改善了Co2+的能量水平和電荷,從而促進了PMS的結合和催化分解。由于P-PCaCo如此高的正電荷不能吸引帶正電的鹽酸四環素等有機污染物,因此PMS會按已經報道過的路徑分解,形成各種AOPs,然后與有機污染物反應。

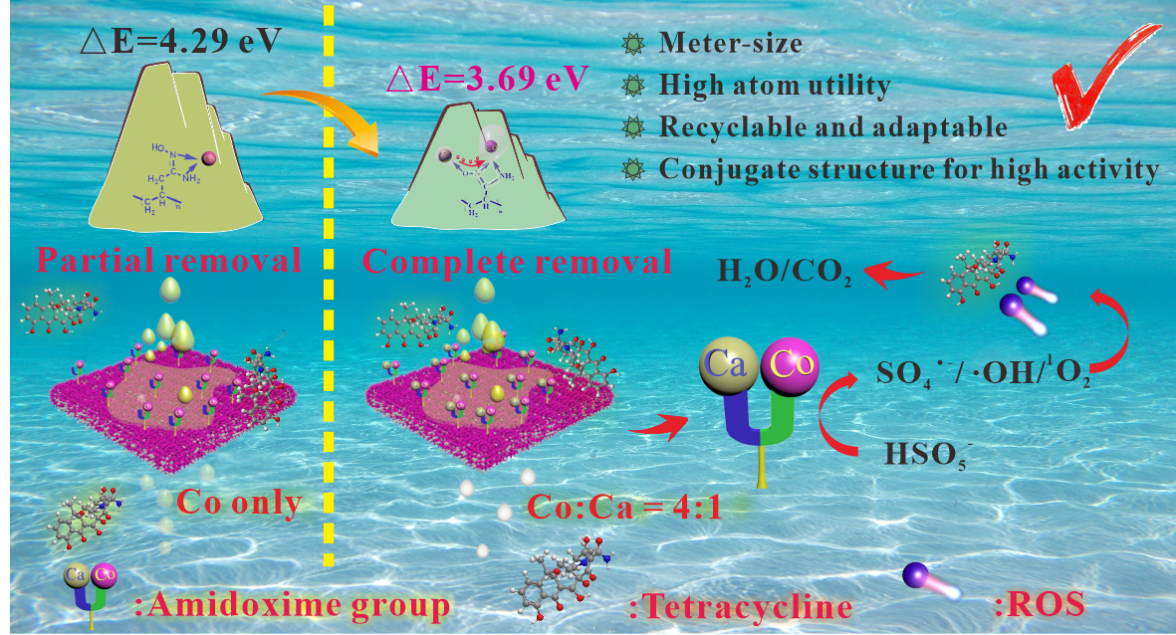

通過輻射引發接枝聚合這種方法,改性了無紡布,并引入兩種金屬離子,從而開發了一種新型的PMS催化劑。該催化劑易于制備和回收,并表現出極高的催化性能。PE/PET無紡布基底不僅提供了穩定性、可重復使用性和高比表面積,還通過溶液中的二次空間分離增強了催化位點的原子分散度。Ca2+作為助催化劑,通過防止Co的聚集并增加正電靜電勢來協助催化過程。此外,Ca2+在共軛結構中充當橋梁,增強了電子遷移效率并降低了催化反應能壘。P-PCaCo催化劑在不同條件下可以在8分鐘內降解TC,展示了其可靠性和多功能性。結構表征和自由基實驗解釋了化學結構和可能的催化過程。理論計算進一步解釋了結構和高催化性能。這項研究啟發了探索類似簡易方法以制備高效且易得的催化劑,為構建同時具有大基底和精細結構的催化劑提供了一種新思路。

原文鏈接:http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122698

- 四川大學肖嘯課題組 Nat. Commun.:有機光催化劑助力廢棄塑料的升級回收 2025-05-19

- 青科大李志波/劉紹峰教授團隊 ACS Catal.: 新型鉿金屬催化劑鏈穿梭聚合制備高熔點烯烴嵌段共聚物OBC 2025-05-11

- 浙理工王新平/周嫻婧與斯德哥爾摩大學Jiayin Yuan教授ACS Macro Lett.: 溫控“開-關”的三氮唑聚離子液體催化劑 2025-04-25

- 南科大郭旭崗、馮奎團隊 Angew:高電子遷移率的雙硒吩酰亞胺基聚合物受體助力高性能全聚合物太陽能電池 2023-07-21

- 南科大郭旭崗教授團隊 AFM:硒原子取代同時提高電子遷移率和摻雜效率實現高性能n型熱電材料 2023-03-21

- 華南理工大學趙祖金教授《Adv. Sci.》:“化直為曲” - 折疊型空間共軛電子傳輸材料 2022-04-01

- 林雪平大學Magnus Jonsson教授 NPJ Flex. Electron.:基于導電聚合物纖維素紙的紅外可調光學器件 2024-09-06