北京大學吳凱/劉婧團隊 Nat. Commun.:化學計量比調控的表面交替共聚

共聚物中單體序列的精確控制是高分子化學關注的核心科學問題之一。序列可控的共聚不僅是實現人工合成生物高分子的必要前提,也是改善聚合物性能的重要手段之一。然而受制于對共聚單體反應動力學的嚴格要求和繁瑣的合成過程,通過常規液相合成實現這一目標頗具挑戰性。因此,亟須發展新的聚合反應調控策略來實現對共聚物中單體序列的精確控制。

表面化學是指將反應物分子沉積在固體表面后,經過它們在表面上的吸附、遷移、組裝和活化等過程,最終生成產物的合成方法。這樣的表面反應過程無需溶劑的參與,大大降低了反應體系的復雜度;同時,固體表面的二維限域效應和表面晶格的模板效應等則提升了反應過程的可控性。得益于此,通過表面化學手段能夠對多種反應體系的活性和選擇性進行有效調控,從而實現原子級精準的合成。受此啟發,表面化學或可為實現序列可控的共聚提供新思路。

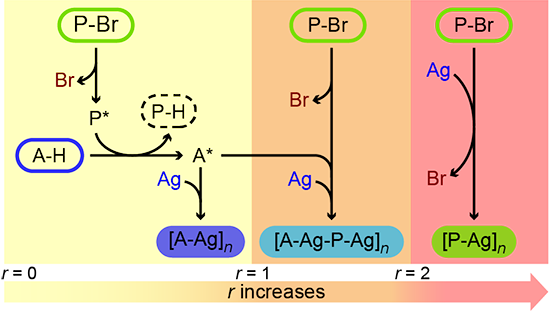

北京大學吳凱/劉婧團隊以表面合成中最常用的兩類單體——溴代芳烴(P-Br)和端炔烴(A-H)在Ag(111)表面的有機金屬聚合反應作為切入點,利用掃描隧道顯微鏡結合密度泛函理論對它們的表面均聚/共聚選擇性調控進行了探索。研究發現,P-Br和A-H與表面Ag增原子間的有機金屬聚合反應選擇性對兩種單體間的化學計量比(r = P-Br : A-H)的變化有敏感響應(圖1):r ≤ 1時,只生成 [A-Ag]n均聚物;1 < r < 2時,[A-Ag]n產率下降并開始出現[A-Ag-P-Ag]n交替共聚結構,后者的產率在r = 2時達到近100%;r > 2時,[P-Ag]n開始出現并與交替共聚物共存,且產率隨r增長,在P-Br遠遠過量于A-H時成為表面上的主要產物。除了通過調節兩種單體的初始投料比來實現化學計量比控制的選擇性交替共聚以外,向已吸附有[A-Ag]n或[P-Ag]n均聚物的Ag(111)表面加入P-Br或A-H單體也能夠引起體系中化學計量比的改變,從而實現由均聚到交替共聚產物的轉化。

圖1. 單體化學計量比調控的表面有機金屬交替共聚。

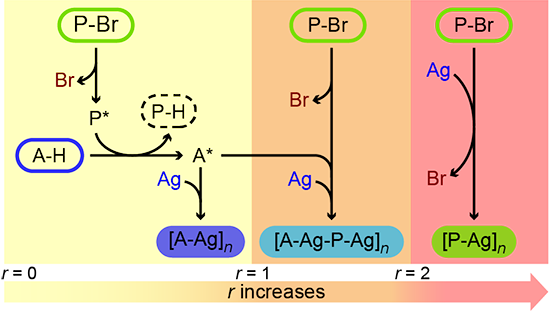

進一步的表面反應機理研究幫助我們深入理解了上述表面聚合反應選擇性的化學計量比依賴現象。實驗結合理論計算表明,A-H在Ag(111)表面的室溫脫氫活化需要消耗等當量的P-Br。因此r ≤ 1時,所有P-Br均因參與A-H脫H活化而被消耗,[A-Ag]n均聚物成為唯一的聚合產物。r > 1時,參與A-H活化之外的P-Br得以參與表面有機金屬聚合反應。由于Ag(111)表面C-Ag鍵的形成具有可逆性,兩種單體的有機金屬共聚與它們各自均聚之間的競爭平衡受到熱力學控制,因此表面反應優先生成能量較低的[A-Ag-P-Ag]n交替共聚產物,且其理論產率在能夠參與聚合反應的兩種單體等當量(即r = 2)時達到100%。r > 2時,過量的P-Br發生均聚生成[P-Ag]n。據此繪制的表面聚合反應路徑示意圖如圖2所示。

圖2. 不同化學計量比下P-Br與A-H的表面有機金屬聚合反應路徑示意圖。

上述研究為實現共聚物序列的精準控制提供了一種新方法,所發展的化學計量比調控策略或將在復雜納米結構的表面合成中發揮重要作用。研究結果近期發表于Nature Communications,行凌波博士、白雨辰同學和李杰同學為論文的共同第一作者,吳凱教授、劉婧博士、陳其偉博士和王永鋒教授為共同通訊作者,趙達慧教授課題組參與合作。該研究得到了基金委、科技部和北京市的經費資助。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-44955-3